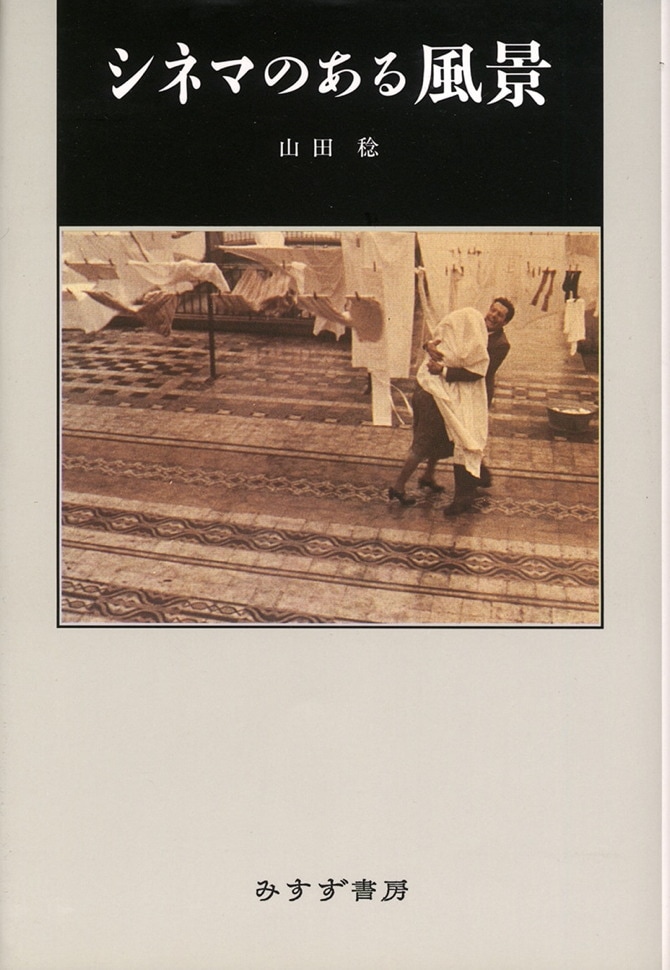

シネマのある風景

| 判型 | 四六判 |

|---|---|

| 定価 | 2,420円 (本体:2,200円) |

| ISBN | 978-4-622-04240-2 |

| Cコード | C1074 |

| 発行日 | 1992年6月25日 |

| 備考 | 現在品切 |

| 判型 | 四六判 |

|---|---|

| 定価 | 2,420円 (本体:2,200円) |

| ISBN | 978-4-622-04240-2 |

| Cコード | C1074 |

| 発行日 | 1992年6月25日 |

| 備考 | 現在品切 |

「私の本当の人生はどこにあるのか。今日まで生きてきた、今も生きている現実の時間は仮のものにすぎず、映画館の暗がりで憧憬に息をつめながらスクリーンに見入っている時間、その中にいる自分こそが真の自分ではないのか。……フランス語に《それはシネマだ》という表現がある。作りごと、夢みたいな話だという意味である。シネマのように——そのように作りものの、夢のような人生。シネマとしての人生を生き、人生としてのシネマをみつづける。」(本文より)

北九州の港町に生まれ育った少年が、初めて暮らしたパリの地。街を往きかう若い男女、テーブルに座ったまま凝っと宙を見つめる老人、そこで著者がみたのは孤独と連帯のあいだにゆれる人間のドラマだった。老年にさしかかった今も、映画館通いは密かな愉しみ。『みんな元気』『愛に関する短いフィルム』『数に溺れて』『セックスと嘘とビデオテープ』『童年往事』『ひと月の夏』……京都、大坂、パリでみつづけた数々の作品を、生と死に想いを馳せながら静かにやわらかく語る本書は、私的映画エッセーのひとつの極致であるとともに、このすぐれた短編作家の精髄の披瀝である。