著者のシュタングネトさんが、本書に収録するための文章「日本の読者へ」を寄せてくださったとき、一読して意外に感じた。本書はアイヒマンについての本であるのに、「アイヒマン」という語は一度しか登場せず、アイヒマン「について」の記述もないのである。しかし、本書の端々から聞こえていた著者の叫びのような声を思い起こして、とても合点がいった。つまりこの「日本の読者へ」は、本書を読了後に読んでいただいて初めて了解できる内容かもしれないし、そうでないと本書の主題が何なのかについて混乱を招きそうなのだが、敢えてここにほぼ全文を掲載したい――ドイツと同じく向き合うべき過去を持ち、歴史認識や学術の存在意義をめぐる問題を抱える日本の読者には、逆に本書へのユニークな導入になるかもしれないと期待して。

なお、シュタングネトさんは歴史家ではなく哲学者である。哲学者がなぜアイヒマンとドイツ現代史について書いたか。その理由も、本書を読むとずっしりと伝わってくるに違いない。

日本の読者へ

ベッティーナ・シュタングネト

哲学者というものは常に世界のため、すべての人間のために書くのだ、そうでなければ哲学者ではないと言われます。しかし、この本は日本の読者のみなさんのために書かれたものではありませんでした。この本を書いているとき私は、多くの読者が得られるとは思っていませんでしたし、ましてや他国の読者のことは考えていませんでした。それはもちろん、こうした研究書はそれほど多くの人に読まれることはない、という学者としての経験とも関係しています。しかし一番の問題は、私が語ろうとしたテーマなのです。私の国ドイツの人々は今でもそのテーマについて、すべてを知りたいとは思っていません。それは私たちの歴史だからです。もっと厳密に表現しなくてはなりません。本書のテーマは自国ドイツの不名誉な過去なのです。そしてドイツ人はそれに立ち向かうのを嫌がり、またそうしなくて済むように、他国の人々を凌ぐほど尽力してきました。ですから、隠れ蓑の下にあるものを見ようとすると、自分が他人を愕然とさせ、狼狽させ、何人かを断罪することになり、あるいは、他人が苦労して隠してきた不愉快なものを明るみに出すことになると知るのです。そんなことをすれば、他人に気まずい思いをさせることになるとわかっています。それに、自分が明らかにしようとしていることは、自分の素性を、自分の起源を、自分のアイデンティティを明らかにすることでもあるとわかっています。私たちには先祖がいて、私たちは子供のような愛着で彼らに結びついていますし、その愛着は常に承認を求めてもいます。しかし、犯罪や、怠慢や、隠匿や、沈黙について語ることは承認されません。なぜなら、犯罪を犯し、何かを怠り、隠匿し、沈黙した人々には彼らなりの理由があり、そうした行為について知りたいと願う者はその理由を知ってはならないからです。

ドイツはたしかに率直に自分の過去と取り組んだかもしれませんが、その率直さや、そうしようとする意思について疑いを持つきっかけが数多くあります。アドルフ・アイヒマンという、最悪の大量虐殺の一つを組織した人物も、そうしたきっかけの一つです。まるで凸ガラスの下に映るようにここに現れているのは、半世紀以上前から、全く独自の、虚偽の文化が生み出してきた、嘘と犯罪の宿命的関係です。私が生まれたのは一九六六年、つまり終戦の二一年後ですが、私の世代でも、家庭の外で、友達と話したり学校で口にしてはならない話題があることは、まったく当然のことでした。うっかり何かを漏らしてしまい、それで家族を困らせるという恐れは常にありました。今日の観点から見て潔白な家族においてさえ、そうだったのです。しかしそれは、犯罪的な共同社会の常ですが、国民社会主義の社会におけるとりわけ不誠実な態度でした。つまり、ドイツは唯一の「総統」が統べる唯一の民族であり、一つの意志によって一つの身体であるかのように行動する「民族体」であり、したがって誰もが他のドイツ民族に対して責任を負うという相互了解があったのです。こうしてとうとう、何もしなかった人も、沈黙のマントとうわべだけの言いつくろいで、自分たちの間にいる殺人者をかばったのです。罪ある者は、その悪事を知る関係者のうしろめたさを利用します。こうして堅固な網となったうしろめたさと罪はますます強く絡み合いながら、奇妙なやり方で人々に拠り所を与えたのです。その絡み合いを解くこと、それを試みるだけでも、人々が必要とする拠り所を奪うことになるのです。

このような探究の旅に足を踏み入れる者は、誰がこれを読みたがるだろうかなどと自問しない方がいいでしょう。そう問うことは、探究を続けるようずっと自分を説得しつづける、という苦痛を意味するからです。しかし、自分のためだけにものを書く人などいませんし、私にはそんなことはできません。そこで私は、自分が今もしていることを続けるのです。私は、友人たちのために考え、書くのです。特別の信頼で結びつき、批判的研究が是非とも必要とする、忌憚のない批判がし合える友人たちのために書くのです。友情というのは、闘争すら可能な空間ですが、それは人を傷つけることはなく、最も不愉快なことでも互いを侮辱することなく言える空間です。そこは昔から、知を求める共同探索の理想である空間なのです。

ですからこの本が今日、他国の公衆に開示するにはあまりに不愉快な事柄を屈託なく語っているかのように読めるとしたら、それはこの信頼と友情のためなのです。そのおかげで本書はそもそも可能になりました。学術的研究というものはいつもそうですが、こうした信頼の精神で本書に耳を傾けていただきたいのです。みなさんに対しては何も隠しだてすまい、と著者が思えるように。別の世代の人々は、秘密にしておくことで自分の身を守ろうとし、やがてその秘密は彼らの牢獄と化してしまいました。しかし、私はこう思いたいのです。秘密の中身そのものより怖いのは、何かを秘密のままにしておこうとすることだ、と考える人の方が多いと。なぜなら、知と真実を求める探究の途上にある人間にとって大切なこととは、足元の地面が揺らいでも歩き続けることなのです。目を前に向けていれば、揺れる小舟でも進むことができるように。

知とはつまるところ、私たち全員に関わることです。私たちの国や出自が何で、私たちが明らかにするものが何であっても、それは関係ありません。哲学とは、すべての人間が同じ地平を望んでいるという確信です。だからこそまた、哲学者にとっては、翻訳されるということより大きな贈り物は存在しないでしょう。翻訳を通じて、自分の伝統と馴染みのある言葉の彼方で語るということは、究極のテストです。翻訳できないもの、伝えることができないものは私たちの助けにはなりません。私たちが思考し合うことができない事柄は、それがまさにその理由で拠り所のように見えるとしても、私たちをただ呪縛するだけでしょう。私がこの本で私の祖先の歴史について不愉快なことを明るみにしたことはわかっていますが、今日、日本でこれが読めるようになったことに深く感謝しています。

特に、これを読む日本の読者のみなさんに感謝いたします。時間をかけ忍耐強く読んでくださることに、起きなければよかったこと、本当は誰も語る必要などなければよかったことについて書かねばならなかった旅路を、ともにたどってくださることに感謝します。私たちの子孫が過去を探求するときには、これほどの力を求められないように、全力を尽くしたいものです!

2020年11月9日ハンブルクにて

- ハンナ・アーレント『エルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告』[新版]大久保和郎訳 山田正行解説はこちら

- ハンナ・アーレント『全体主義の起原』1[新版]大久保和郎訳はこちら

- ハンナ・アーレント『全体主義の起原』2[新版]大島通義・大島かおり訳はこちら

- ハンナ・アーレント『全体主義の起原』3[新版]大久保和郎・大島かおり訳 矢野久美子解説はこちら

- N・チェア/D・ウィリアムズ『アウシュヴィッツの巻物 証言資料』二階宗人訳はこちら

- ヴィトルト・ピレツキ『アウシュヴィッツ潜入記――収容者番号4859』杉浦茂樹訳はこちら

- ロバート・ジェラテリー『ヒトラーを支持したドイツ国民』根岸隆夫訳はこちら

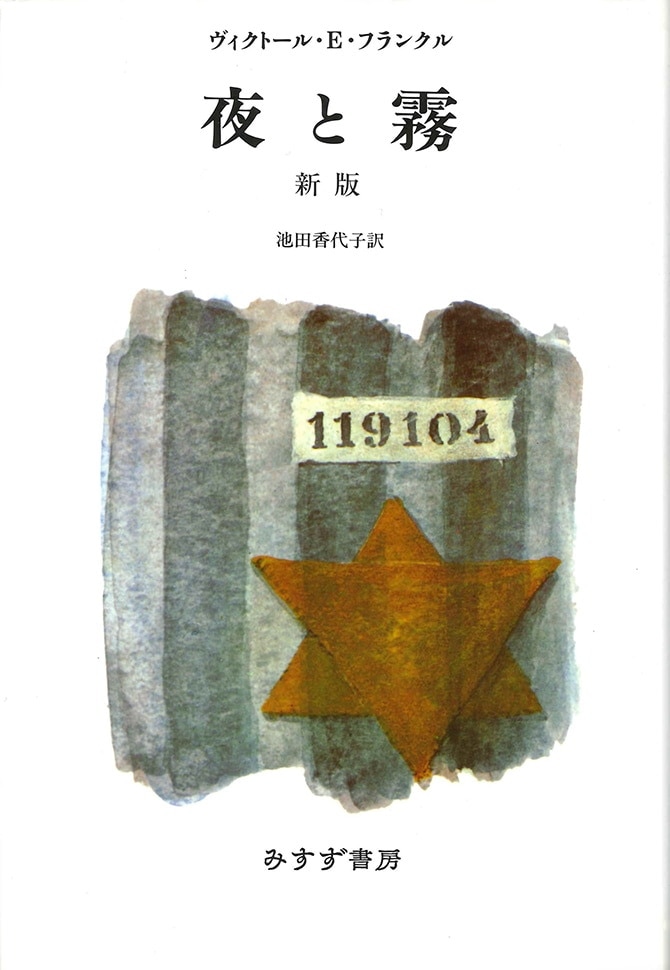

- ヴィクトール・E・フランクル『夜と霧』[新版]池田香代子訳はこちら

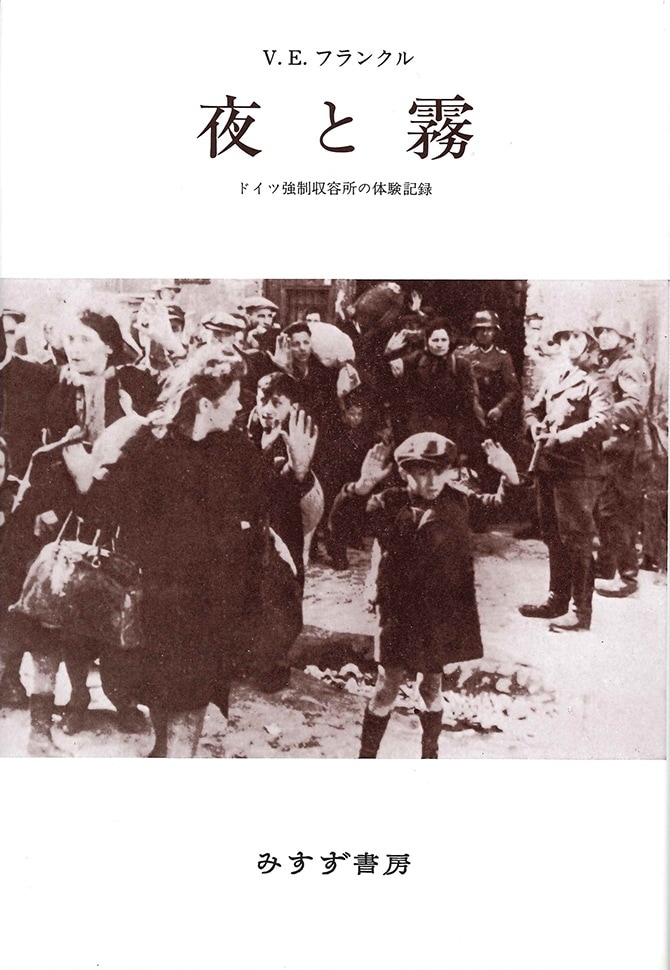

- ヴィクトール・E・フランクル『夜と霧――ドイツ強制収容所の体験記録』霜山徳爾訳はこちら