古川真宏

ウィーンは、19-20世紀転換期のヨーロッパで展開された世紀末芸術の中心地であると同時に、精神分析の揺籃地でもある。世紀末ウィーンの文化は、この二つの分野の同時勃興によって特徴づけられると言っても過言ではない。いわゆる「ウィーンもの」の著作や展覧会のタイトルに幾度となく用いられてきた「夢と現実」、「エロスとタナトス」、「退廃と狂気」といったキーワードは、芸術と精神分析の両方に共通する関心事を言い表しており、当時のウィーンの文化を支配していたエートスともつながっている。だが、その一方で、芸術と精神分析の接点を見極めようとする試みは、これまであまりなされてこなかったように思われる。

世紀末ウィーンにおける芸術と精神医学というテーマの先行研究は、もちろん少なからずある。はじめに、特定の芸術領域における精神医学のインパクトを概括的に論じた先行研究のなかから目立ったものを二つだけ紹介しておく。一つ目は、1983年に刊行されたミヒャエル・ヴォルプスの『神経芸術』。(…)。もう一つは、2009年にロンドンのウェルカム・ギャラリーで展覧会「狂気とモダニティ」を企画したロンドン大学の研究チームによる諸論文が近年の顕著な成果として挙げられる。だが、それぞれの論文では極めて多岐にわたる話題が取り上げられているが、個別研究的な性格が強く、造形芸術を対象とした論文としては、心を病んだ人々の肖像や病院建築について考察したものがいくつかある程度である。

これらの先行研究に対し、本書では、精神医学からの影響を大きな芸術動向のなかに位置づけるために、「身体と空間」、「様式と装飾」、「トラウマとトラウム」という三つの問題系を設定し、ウィーンの芸術のモデルネの中核をなす部分に精神医学の知が織り込まれていることを明らかにしていく。全編を通じて、精神医学の理論やモチーフを芸術作品から読み取るだけの単純な反映論に陥らないようにするのはもちろんのこと、作品を芸術家の「病理」に帰する天才論や病跡学的解釈からはできるだけ距離を取ることを試みる。その上で、どのようにしてウィーン独自の芸術傾向が導き出されていったのかを解明することを目指す。記述の仕方としては、一定の方法論や分析手法に則って考察を行うのではなく、それぞれの問題系に内在する問題に応じて、色々な角度から光を当てながら議論を進めていくという方法をとる。[具体的な構成は、目次を参照]

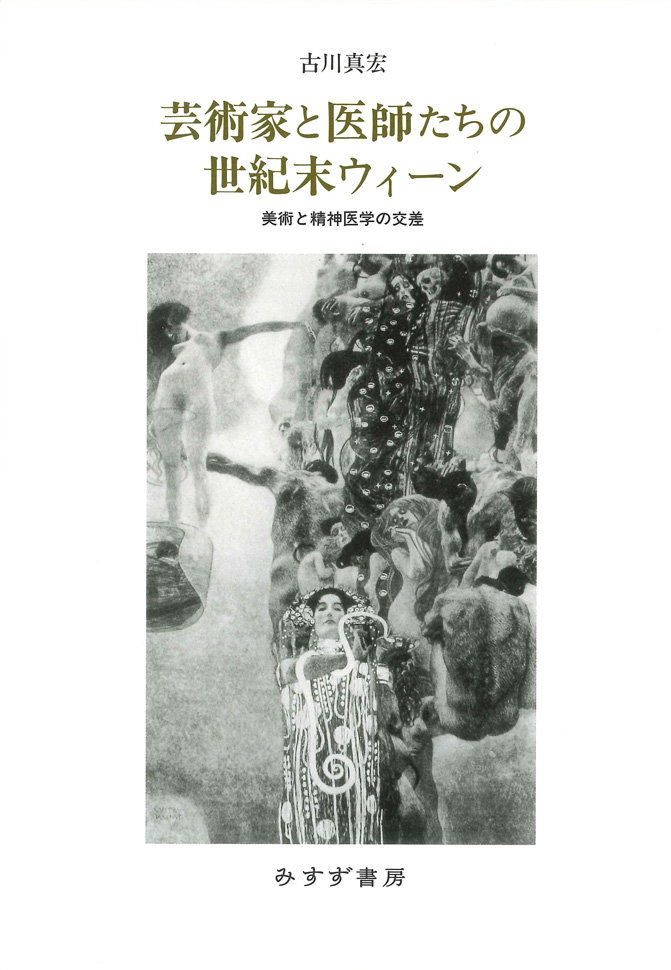

取り上げる芸術家の名を挙げておくと、グスタフ・クリムト(1862-1918)、オスカー・ココシュカ(1886-1980)、アルフレート・クービン(1877-1959)といった画家ないしイラストレーター、また、ヨーゼフ・マリア・オルブリッヒ(1867-1908)、ヨーゼフ・ホフマン(1870-1956)、アドルフ・ロース(1870-1933)のような建築家あるいはデザイナーたちである。いずれも各分野を代表する面々であり、彼らの作品をめぐる重要な局面に、精神医学が大きな影を落としていることを跡づけながら、ウィーンの芸術に革新をもたらした要因を探っていく。

このように、様々な形で精神医学と結託して「モデルネ」を探究した芸術家たちの姿を浮かび上がらせることで、世紀末ウィーンに特異な文化様態を描き出していく。

copyright© KOGAWA Masahiro 2021

(著者のご同意を得て抜粋転載しています)