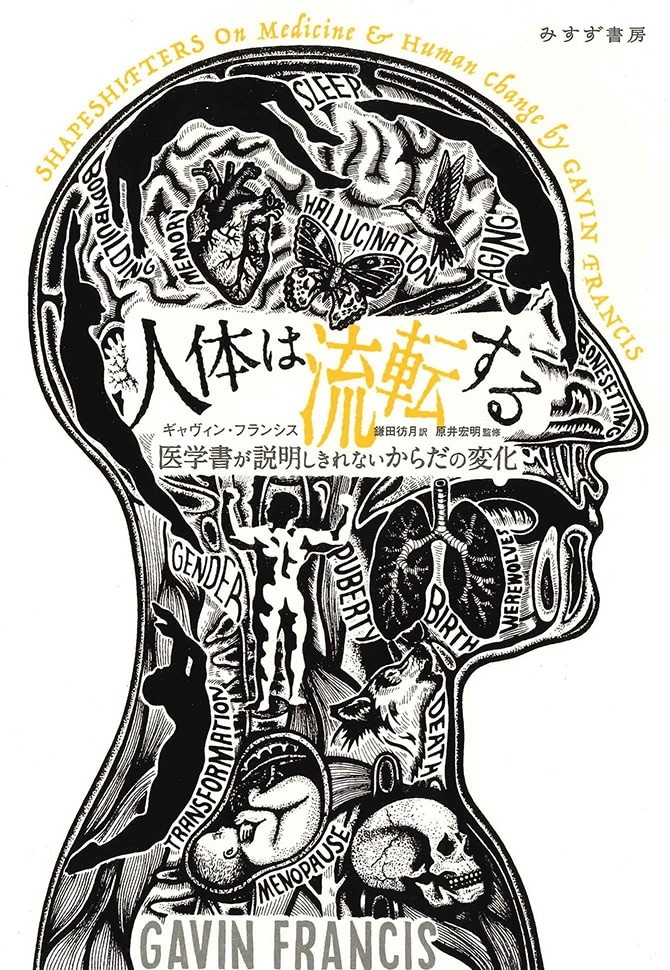

生きることは、終わりのない身体変容のただなかにいることだ。

患者たちのエピソードに古今東西の人体の知識を織り交ぜた、臨床医学的博物誌・第2弾。本書第1章を以下でお読みになれます。

1 変わりゆくものを見つけに

このような簡単な始まりから実に見事なそして驚異的な果てしのない形態が進化し、今も進化しつつある。

――チャールズ・ダーウィン『種の起源』

うちの診療所の近くに公園があって、そこに立ち並ぶ桜と楡の木々は毎年のように美しい変容を遂げる。通勤のとき時間があると、ベンチに腰かけてしばしその木々を眺めるようにしている。冬には嵐が来て、ここ2、3年のあいだに背の高い楡が何本かなぎ倒されてしまった。根こそぎ倒れると、地中深く棺の大きさの穴があく。復活祭のころには枝が青葉で繁るようすが目もあやで、その新緑を天国の色だと思う人がいるのもうなずけるほどだ。春には咲き誇る桜が草の上に花びらをまき散らし、その枝々の下をそぞろ歩くのがピンク色の祝賀になる。夏の空気は濃密だ――バーベキューがあちこちで始まり、木陰のラグマットで小さな子どもたちが遊び、木の幹に張ったロープを曲芸師たちがそろそろとわたる。とはいえわたしのお気に入りの季節は秋で、空は高くなり、空気は澄んで移ろいやすくなり、足元には深紅と褐色と黄金の葉が山をなす。25年ほど見続けても飽きない――その公園は、わたしが通っていた医学部の隣にあるのだから。

18歳の、医学部の一年生のときに、そんな落ち葉が吹きだまったなかを歩いて向かった生化学のクラスは、忘れたことがない――その講義で、生命が複雑で、その各部が連動していて、それが驚異でさえあるという啓示を受けたからだ。始まりとしては、先が思いやられるものだった。壁に映し出されたのは、ヘモグロビン分子の入り組んだ構造図。先生の説明によると、酸素を赤血球に取りこむ化学物質は「ポルフィリン環」として知られ、血液中のヘモグロビンにも、それから太陽光エネルギーを葉のなかに捕捉するクロロフィルにも、欠かせないものだという。ポルフィリンのおかげで、と先生は言う、わたしたちが知っている地球上の生命体は生きられるんですよ。見上げると、壁の分子構造図は四つ葉のクローバーに似ていて、ポルフィリンの葉がかみ合うようすはゴシック建築の文様さながらにこみ入っていた。その四枚の葉それぞれの真んなかに抱かれて、溶岩のように真っ赤な鉄の原子があった。

酸素がそれぞれの葉に取りこまれると、と先生は説明する、葉は秋の楓のように赤くなります。酸素が放出されると、暗くなって紫がかった色になります。ここまではじつに生化学的だ。「と言っても、これは単純な結合と分離のプロセスではありません」と先生は言い足す、「もっとダイナミックで生き生きしています」。酸素が取りこまれると、それを抱くゆりかご自体が変形する。その変容のストレスで原子の小さなレバーが引かれ、その結果、ほかの三つのゆりかごがたわんで、もっと多くの酸素を取りこもうとする。これが生化学の優美さについての最初の啓示で、疑いようがないはずなのに衝撃的だった。クロロフィルからヘモグロビンへと、分子のひとつひとつが協力し合い、命を支えているのだ。

図を見つめながら想像してみる、何十億個という自分自身のヘモグロビン分子のことを、その分子のかたちが肺がひと呼吸するたびに酸素を集めて変わりゆくことを。すると心臓の拍動が血液という川の流れを脳へ、筋肉へ、肝臓へと促し、そこで同じことが逆方向に起こる。その変容が生き生きと繰り返されるようすは、毎年の新緑と落葉のようで、いまその一瞬一瞬にも自分のからだじゅうで起こっていることなのがどこか信じられなかった。

「組織は、酸素を必要とすればするほど、酸性になります」先生は続ける。「酸性になるとヘモグロビンが変形し、ぴったり必要な量だけ酸素を放出します」。これがその日の朝の二番めの啓示。血液はからだじゅうのさまざまな酸素の需要に見合うよう、精妙に調整されている。先生は、胎児のヘモグロビン量が微増して母親の胎盤のいたるところから酸素を引き入れるしくみを説明し始めていたけれど、それまでの二つの啓示ですっかり頭がいっぱいで、ほとんど耳に入らなかった。

空気の取りこみに畏敬の念を覚え、ある種の歓喜が広がるのを感じた。人体の化学反応というてんてこまいのなかにこんな均衡が存在するのは、奇妙に美しく、それと同時に、必然でもあった。

変容は、文芸のなかでももっとも古くから題材になってきた、もっとも心動かされるテーマだ。二千年前に『変身物語』で、ラテン語詩人オウィディウスは自然と人間を逆巻く巨大な渦として描き、そこでは命あるものもないものも、万物が変化のサイクルに巻きこまれるとした。「柔らかな蝋には新しい型を押すことができ、したがって、それはもとのままではいられないし、いつも同じ形をたもつことはできない……万物は流転し、万象は、移り変わるようにできている」。オウィディウスはこの叙事詩を、生命どうしの絆を申し立てつつ、思いやりをもってあらゆる存在が遇されるよう熱心に請い願いつつ、結んでいる。その思いやりもまた、臨床診療の真んなかにある――医療は、科学と慈愛が手を携えたものとも言える。本書は、人間が生きるなかの力強さと変容を、身体について考える手立てとして、そして普遍の真実として、祝福している。

大宇宙という壮麗なパレードがわたしたちのまわりを進んでいる。宇宙空間は拡がり、銀河系は渦を巻き、地球は軌道を回り、月は年ごとに遠ざかる。地球の自転軸が傾斜しているおかげで、わたしたちには季節の移ろいがある。もう一兆回を超える潮が海岸を洗ってきている。プレート・テクトニクスに激動があるたびに、地球の外殻は新しくなる。「どんなものもそのうち変わりゆく」は自明の理で、そのことは、考えようによっては、呪いにも慰めにもなる。「同じ川に二度入ることはできない」とヘラクレイトスは言った――川の水が新しくなり続けているいっぽうで、わたしたちのからだもつねに新しくなっているから。

生きていることは、終わりのない身体変容のただなかにいることだ。人の内と外の境界は孔だらけで――環境からのさまざまな物質によってかたちづくられ、組み換えられている。川の水は、かつては海の水しぶきだった。一年後には、近所の人の血となって流れているかもしれない。脳のなかの水は、太古の風景に降った雨で、とうの昔になくなった大海のうねりをなしていたものだ。この見方からすると、からだはそれ自体がひとつの流れ、もしくは燃え盛る火だ。どの瞬間も同じであったためしがない。成長し回復しながら、適応し老化しながら、わたしたちのからだはどうしてもかたちを変えてゆく――そして睡眠や記憶や学習によって、心も変わりゆく。わたしたちを参らせるさまざまな危機から、受胎と埋葬のあいだの変遷まで、意識を織りなすさまざまな神経の流れから、わたしたち自身の意志力と決意によってなされる変化まで、わたしたちは変化のかたまりなのだ。

「患者」という言葉は「わずらう者」の意味で、医療を行うことは人間のわずらいを和らげようとすることだ。いち医師の仕事の大半は、患者の助けとなるような変化をうまく活かしつつ、苦しみとなるような変化を遅らせようとすることになる。作家としてのわたしは、何千年ものあいだ詩人や芸術家や思想家たちを夢中にさせてきた、隠喩としての変化に興味がある。医者としてのわたしも、同じことに興味がある。それは、医療を行うのが、どんなに些細なものであれ、患者の心身によい変化を認めることだからだ。

copyright © Gavin Francis, 2018

copyright © Kamada Hogetsu, 2020

(原著作権者・翻訳著作権者のご許諾を得てウェブ転載しています。

なお、転載にあたり読み易いよう行のあきを加えた箇所があります)