2014.02.10

北山修『意味としての心』

「私」の精神分析用語辞典

佐々木千恵訳 森川すいめい解説

2014.02.10

他者の考えを理解することはできなくとも、他者が見た世界を共有することによって何かを感じることはできる。

私たちにとって、他人が考えていることを理解することは不可能なことではあるが、他人が見た世界と同じものを見ようとすることはできる。同じものを見たときに初めて、他人の気持ちを、たとえ意見は違ったとしても共感することができるようになったり、解決する方法が見えたりすることがある。本書の小説のような描写は、その体験を助けてくれる。

よくあるエピソードをもってこの意義を示したい。認知症を持つ人が、家にいるというのに「家に帰りたい」と言って家から出ていく場面においてのことである。このとき、本人の見ている世界を見ようとするかしないかによって結果が変わる例である。家を出て迷子になる本人の話を丁寧に聴くことで徘徊するのが減るといった経験をしている家族や援助者は少なくない。

家に帰りたいと言って徘徊する人のたまにある例の背景のひとつには、認知機能が低下することで「さっき言ったでしょ」「どうしてわからないの」などと家族によく怒られていたことと、いつも優しかった家族が豹変してしまったと本人が感じていることに加えて、本人の記憶があいまいになっている結果、ここが家じゃないと思うようになるということがある。本人は息子に向かって「息子じゃない」と言ったり「息子が物を盗む」と言うかもしれない。

これに○○妄想という専門用語をつけてしまうと向精神薬が選択されるしかなくなるが、本人に理由を丁寧に聞けば、薬を出さなくてもよくなることもある。というのは、家とは、安心できるくつろげる場所であり、そうではない場所であれば家とは思わなくなるという基本に戻ることができるからである。

「家に帰りたい」と言われたときに、「何言ってんのここが家よ」と怒るのか、どうしてそう思うのかを慮って聞くかで、本人の安心はまったく異なる。話をよく聴いてくれる場所ならば、なるほどここが安心できる場所にならなかったのだなと援助側は感じ、そこが本人にとっての家になるよう安心を援助していくようになる。これは単に、本人側から世界を再度見ようとした結果である。

もしも自分が認知症になって、同じような扱いを受けたとしたらどうか。何か家族が話し合いをしているときに、自分はいつも話題に入れてもらえないようになって、自分はいつも蚊帳の外と感じるようになって、孤独になって寂しくなるかもしれない。何か意見を言うと「さっきも言ったでしょ」と言われる。おなかがすいてごはんが食べたいと思ったときに「ごはんはまだか?」と聞いたら「さっき食べたでしょ」と言われる。家族からしたら何度も何度も同じことを聴くのに嫌気がさしているのだろうから、物言いは厳しくなるのもしかたのないことかもしれない。

しかも、本人に何かあったらすべて家族の責任と言われる社会にあるから余計にかもしれない。認知症を持つ人が徘徊して電車の事故にあったときに、鉄道会社が遺族に賠償請求をし(鉄道会社によっては認知症とわかると賠償請求をしないところもある)、地裁が遺族に賠償を命じた例も多数ある。見守れなかった家族に責任があるという司法の判断である。24時間見守り続けるのは不可能と思われるがそのような何でも家族の責任にしようとする社会であるから、家族の物言いが厳しくなる理由も了解できる。

とはいえ本人にしてみれば、蚊帳の外にされたり厳しく言われたときに、たとえばふと、家族の顔がわからなくなってここは他人の家に来たのかなと思って、家に帰りたいなと思うようになる。家に帰って休みたいと思う。それで家を出る。家を出て、何となく見知った場所なのだがどうも家の場所がわからなくて、少し大通りに出ればわかるかもしれないと思って通りに出る。そうしているうちに迷子になる。駅に行けばわかるかもしれないと思って駅を目指すために線路沿いを歩く(認知症の方が線路沿いを歩くエピソードは多い)。

家族だけでなく、周囲の人がこれを、徘徊して危ないとして施設に入れるしかないと考えるのか、ここが自分の家なのだと本人にわかってもらえるように安心できるようにするのかで変わることがある。本人の世界を体験しようとすると、本人の気持ちを感じることができるようになる。これが、相手が見ている世界を体験するという意味である。同じような世界を体験したとしても同じように考えたり感じたりするかはわからないが、少なくとも、より想像することができるようになる。

本書は、統合失調症を持つ人の家族の気持ちを、そのように想像させる機会をくれる。現在、家族に統合失調症を持つ人がいる人たちにとっての本書は、他人の体験を共有することによって自分の家族を支えるためのヒントがみつかる機会になるかもしれない。現在、家族に統合失調症を持つ人がいない人にとっては、もちろんただ一人の体験の物語に過ぎないのだが、そうした家族の気持ちを本書を通して想像するきっかけを深く得ることができる。

拭いがたい偏見というものがあるが、その偏見は、病者本人を知ろうとする態度によってずっと減っていくものである。知ることは重要だ。もしもそうした偏見の減った人たちが創る社会であればどうだろうか。きっと、本人も、本人を支える家族にとっても、今の社会で孤立し孤独に思う状況から脱することに近づくだろう。社会から偏見が消えていくためには、知ることが必要である。本書は、より丁寧に状況を感じながら知ることを助けてくれている。

(筆者のご同意を得て抜粋掲載しています)

copyright Morikawa Suimei 2014

2014.02.10

「私」の精神分析用語辞典

2014.02.10

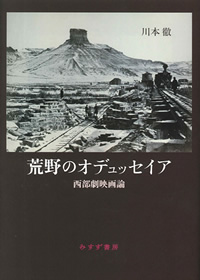

西部劇映画論