2016.04.27

近代の前方に立った植民地の女たちを通して、近代に触れる

徐智瑛(ソ・ジヨン)『京城のモダンガール』姜信子・高橋梓訳

宮田昇『小尾俊人の戦後――みすず書房出発の頃』

2016.04.26

小尾俊人は敗戦の年の暮れ、まだ社会の混乱するなかで、みすず書房をスタートさせた。相前後して、彼は著者と目する人たちを1人、また1人と開拓しはじめる。1冊目の刊行は、翌1946年7月の片山敏彦著『詩心の風光』。その4か月前の3月、小尾ははじめて片山に会いにいった。片山はその後、みすず書房の出版物の中核をになう存在となる。

出会いの場面はこのように描かれる。

みすず書房の小尾俊人が信州の片山敏彦の疎開先を訪ねたのは、昭和21(1946)年の早春であったという。敗戦の日から、半年ののちである。彼はつぎのように書いている。

軍隊から復員したばかりの私は、出版で新しい人生をきり開きたいと思い、それ以外は視野に入らなかったのである。

先生は当時、信州におられた。早春の信濃路は一面の雪景色、透きとおった風と千曲川の川波と浅間山の噴煙がおりなす、静かな村落の、中仙道に面した一軒家であった。

(小尾俊人「片山敏彦の気品」『昨日と明日の間』幻戯書房、2009)

小尾青年は、学生マントを纏って片山敏彦に会いにいったという。高揚感と緊張で、あふれんばかりであっただろう。片山と会うのはこのときがはじめてであったが、最初の出会いは、その三年前に読んだ片山敏彦が訳したロマン・ロランの『ベートーヴェンの生涯』(岩波文庫)であったと、のちに洩らしている。

三年前とは、太平洋戦争の真最中、小尾が羽田書店に勤めながら夜学に通っていたときである。やがて大学・高専生の徴兵猶予はなくなり、まもなく彼も戦場に駆り出されることになる。(…)

(第二章「小尾俊人の戦後」第1節「塩名田から」)

著者は小尾と同じ出版界に生きて、仕事で関わりながらさまざまな局面で親交を深めていった。

第二次世界大戦の廃墟で、財も人脈もない23歳の小尾青年が、どのように出版社みすず書房を創生し、試行錯誤と奮闘を重ねて軌道にのせ、編集者としてだけでなく出版者として成熟していったのか。少ない資料をつき合わせ、小尾の故郷の諏訪にいくども足をはこび、関係者を捜しだし、この出版人の等身大の姿を描きあげた宮田昇『小尾俊人の戦後――みすず書房出発の頃』は、関係者にとっても初めて知る事実、そしていままで考えもしなかった推理に満ちています。小社創立70周年記念出版として刊行します。付・小尾俊人「日記「1951年」」「月刊「みすず」編集後記」。

2016.04.27

徐智瑛(ソ・ジヨン)『京城のモダンガール』姜信子・高橋梓訳

2016.04.26

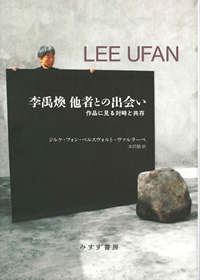

ベルスヴォルト=ヴァルラーベ『李禹煥 他者との出会い――作品に見る対峙と共存』水沢勉訳