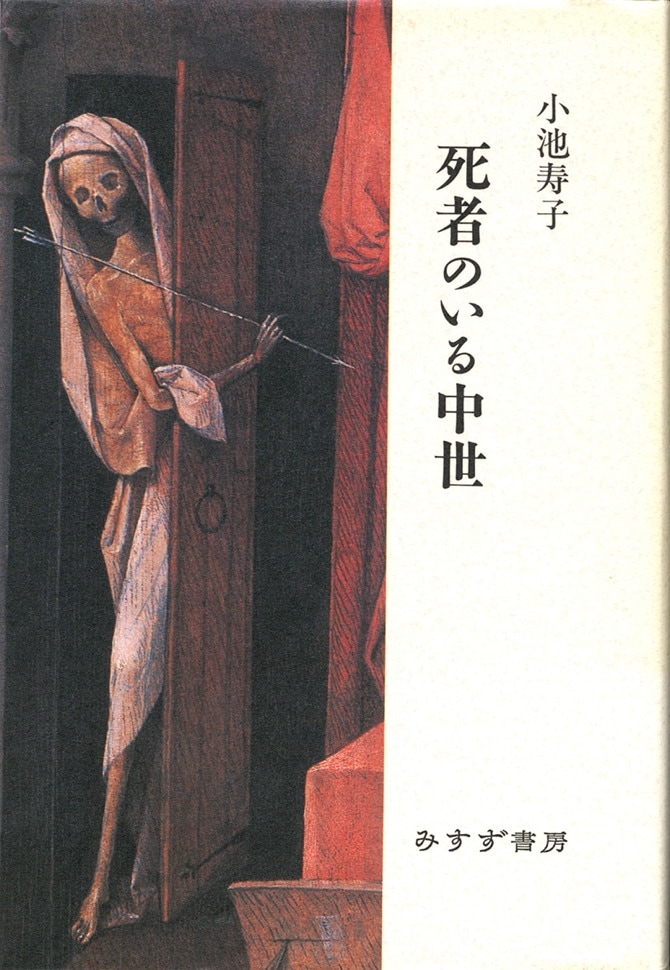

「中央駅に近いホテルの窓からは、暗雲を尖塔が射抜いているのが見える。初秋ともなると、霧の深くたれこめた朝はひときわ肌寒い。ピンクの小花をちりばめた壁紙に身を寄せるように、埃をかぶったスチームが置かれている。私はトランクからセーターを取り出し、すっぽり被ると、ふたたび窓辺から尖塔を眺めた。」このストラスブールの町でも、名高いゴシック大聖堂の前に立つ著者が目に留めるのは建築ではない。ファサードに彫られたイエスの足元にメダイヨンのようにはめ込まれた一体の骸骨だ。「十字架の下にはふつうアダムのどくろだけが置かれるのに、ここでは、骨と化した身体すべてをさらけ出している。ちんまりと足を揃え、哀れみを乞うようにこちらに顔を向けるそのさまは……」

どこに旅をしても、なぜか死者に引き寄せられてしまう。たしかに中世末期のヨーロッパは戦乱と疫病が猛威をふるう世界であった。その中で死をめぐる図像と「往生術」が急激な発展を遂げる。パリ、プリュッへ、パレルモ、シエナ……数々の町で目にする死者の姿を見つめ、死者が語る言葉に耳をすましながら我が身を重ねてゆくところから、現在と過去の記述が交錯する本書のトーンが生まれた。聖者と聖女の伝説、貴族たちの現世と死後への欲望、墓碑彫刻、さらには「死の舞踏」図などを追い求める、気鋭の美術史家によるヨーロッパ幻視行。