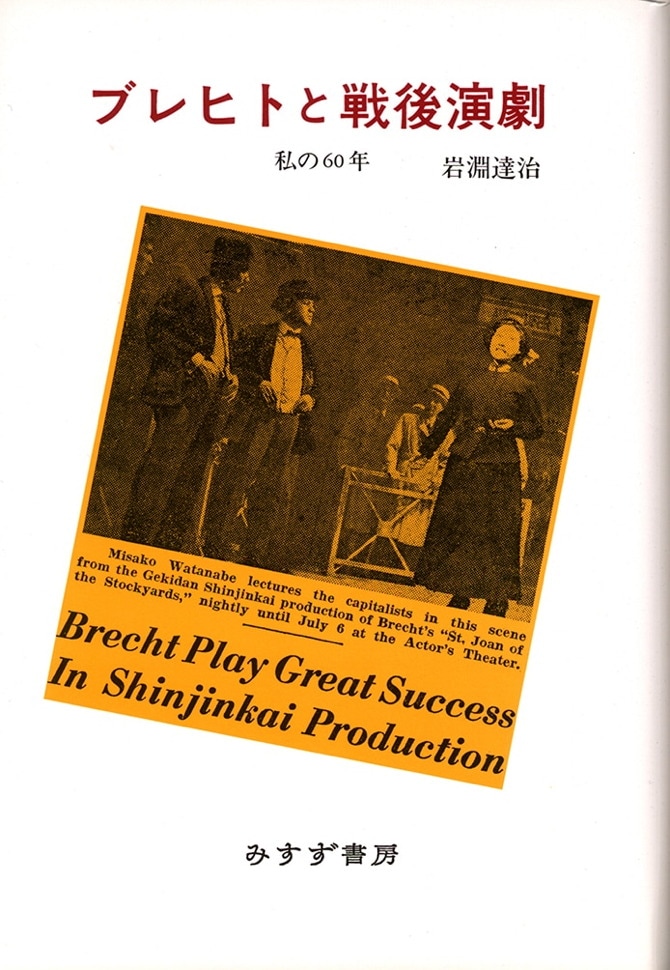

ブレヒトと戦後演劇

私の60年

| 判型 | 四六判 |

|---|---|

| 頁数 | 416頁 |

| 定価 | 4,180円 (本体:3,800円) |

| ISBN | 978-4-622-07118-1 |

| Cコード | C1074 |

| 発行日 | 2005年1月24日 |

| 備考 | 在庫僅少 |

| 判型 | 四六判 |

|---|---|

| 頁数 | 416頁 |

| 定価 | 4,180円 (本体:3,800円) |

| ISBN | 978-4-622-07118-1 |

| Cコード | C1074 |

| 発行日 | 2005年1月24日 |

| 備考 | 在庫僅少 |

〈私の生涯を決定するほど影響を与えた作家ブレヒトの名前がインプットされたのは、いつのことだろう…〉

『三文オペラ』を筆頭に今でも上演のたえることのないブレヒトの作品。日本でのブレヒトのほぼ最初の上演から目撃し、現在も活躍しているブレヒト研究の第一人者岩淵達治は、60年余にわたる日本のブレヒト受容の歴史にいかに関与し、何を考え、時代のうねりのなかで、戦後日本の演劇世界とどうかかわっていったのか。

第一部では、千田是也との出会いにはじまり、ドイツ留学とベルリンの壁建設、さまざまな劇団の解散や創設、ブレヒト中国公演、ハイナー・ミュラーのこと、ドイツ統一、ブレヒト生誕百年までの歴史を、多くの演劇人との交流、翻訳を主としたドイツ文学者としての仕事、1955年の『家庭教師』から『賭場の聖ヨハンナ』『肝っ玉おっ母とその子供たち』『コーカサスの白墨の輪』、1999年の『リンドバーグの飛行』まで、数々の演出の話も交えながら書き下ろす。

第二部では、1959年に書かれた「ベルリーナー・アンサンブルの現状や」や『ゼチュアンの善人』稽古場ノートである「今日の世界はブレヒトによって再現できるか」など、過去の演出ノートや論考などを掲載し、時代性・情況性を浮き彫りにした。

「結局私はブレヒトのテクストを重視するブレヒト原理主義者と自称せざるをえなくなってくる…」自伝的な形式で書かれた類例のない戦後演劇史である本書は、おのずとブレヒト入門にもなっている。

I

ブレヒトとの出逢い

千田是也先生との出逢い

ドイツ留学時代のこと

日本に帰って

『屠場の聖ヨハンナ』『肝っ玉おっ母』『都会のジャングル』

新人会の解散

BBの時代

ベルリン映画祭と東ベルリンのブレヒト

ブレヒト中国公演のころ

ブレヒト生誕九〇年前後

ドイツ統一の中でのブレヒト

ハイナー・ミュラーを追って

千田先生の死

ブレヒト生誕百年と私

II

ベルリーナー・アンサンブルの現状

「雲」裁判へのアポロギー

B・B公演バールについて

『イル・カンピエッロ』覚え書

『エドワード二世の生涯』

ベルト取らないブレヒト

『都会のジャングル』の問題

『プンティラ旦那と下男のマッティ』

『コーカサスの白墨の輪』の上演にあたって

今ブレヒトについて考える

ブレヒトを例とした翻訳の問題

今日の世界はブレヒトによって再現できるか——『ゼチュアンの善人』稽古場ノート

ブレヒト劇ひとつのコンセプト——教育劇『リンドバークの飛行』演出ノート

終わりに

今年は珍しいことに、一月末から四月にかけてブレヒトの劇が何本も上演され、私自身も久しぶりにブレヒトの演出にかかっていた一月中旬に、拙著『ブレヒトと戦後演劇——私の60年』が急に出版される運びになった。

タイミングよくと言いたいのだが、むしろ当惑する気分になったのは、回顧録など執筆する柄でもない私が、前半部ではブレヒト論というより、自伝的に私と演劇とのかかわりを書いたことが不遜のような気がした。できればブレヒトが再び脚光を浴びるような時期でないときに、ひっそりと出したかった本だ。私の演劇活動が師千田是也のブレヒトによって開眼し、ブレヒトとそれ以後の演劇を追っていったのはその通りだ。だがこの60年間の演劇のパラダイムの転換は目まぐるしく、自分史にもそういう試行錯誤の過程は反映している。いわゆるポストモダンの演劇以後は、かつて従来の演劇を根底から覆したといわれたブレヒトもあっさり乗り越えられてしまい、戯曲は解体され、解釈やコンセプトよりも感性的な演出を重視する演劇が主流となってきた。「政治的」な演劇の季節も去った。そういう傾向の一翼を担った重要な作家ハイナー・ミュラーを紹介したのも私だが、ブレヒトから決別したミュラーとは逆に、私はミュラーと決別し、現在は居直ってブレヒト原理主義者になってしまった。

私がブレヒトに魅せられているのはなによりもテクストの面白さであり、それをドイツ語というバリアを超えてどこまで伝えられるかという姿勢は一貫して変わっていない。だから理解の域にあるものをいい加減な訳で済ませてしまうアバウトさはどうしても我慢できない。こういう頑固さのために私は戯れにブレヒトの墓守りと呼ばれることもあるらしいが、ミュラーの紹介者としての私は皮肉なことにブレヒトの墓掘りにも手を貸したことになる。

拙著の私的な部分はフラストレーションが発散して節度を越えたのではないかという恐れももっていたが、意外に好意的な批評が多かったのは真意が通じたからだとしたら嬉しい。苦言を呈されたところはよく検討してみたい。(2005年5月 岩淵達治)