ロスト・ジェネレーション

異郷からの帰還

EXILE’S RETURN

| 判型 | 四六判 |

|---|---|

| 頁数 | 480頁 |

| 定価 | 5,280円 (本体:4,800円) |

| ISBN | 978-4-622-07388-8 |

| Cコード | C0098 |

| 発行日 | 2008年6月10日 |

| 備考 | 現在品切 |

EXILE’S RETURN

| 判型 | 四六判 |

|---|---|

| 頁数 | 480頁 |

| 定価 | 5,280円 (本体:4,800円) |

| ISBN | 978-4-622-07388-8 |

| Cコード | C0098 |

| 発行日 | 2008年6月10日 |

| 備考 | 現在品切 |

「僕が書きたかったのは、出来事の記録というよりは、人々の思想が紡ぎだすような物語である。思想といってもふつうの意味とは少し違う(…)むしろはっきりとは意識されぬまま行動を裏付けていたような彼らの思い——彼らがまさにそれによって生き、筆をとる力としていたような内なる思いのことだ」(「プロローグ 失われた世代」)。

生まれた土地や家の影がうすれ、世代の感覚が何よりも意味をもち、まるで現代の原風景が出現したような1920年代アメリカ。みずからもロスト・ジェネレーション作家のひとりカウリーが描くクロニクルは、歴史転換期に青春を迎えた若い知識層の文化的・思想的経験を鮮烈なままに刻みつける。これは自伝的記録であり思想的エッセイであり、そして20世紀あるいは今現在をも含む「現代」そのものの青年期を記した、かけがえのない思想史でもあるのだ。

この本がのちの大批評家カウリーの輝かしい第一歩となった。かつて『亡命者帰る』の邦題で、抄訳のみ知られた記念碑的名著のみずみずしい新訳。

プロローグ 失われた世代

第一章 虚空の城

1 碧きジュニアータ/2 ピッツバーグの高校生たち/3 僕らの作家修業/4 ハーヴァード大学、1916年/5 負傷兵輸送班で

第二章 ボヘミアの戦争

1 長すぎた休暇/2 グリニッジ・ヴィレッジとは/3 結託する若者たち/4 フランス航路の波止場、1921年

第三章 トラベラーズ・チェック

1 ドルの価値は?/2 くり返される歴史/3 海のむこうから眺めれば(トランスアトランティック・レヴュー)/4 「内容」と「形式」/5 風の便り

第四章 パリ巡礼

1 問題リスト/2 聖人列伝抄/3 パリ行き急行便

第五章 ダダの死

1 ダダイスム小史/2 ある墓碑銘/3 症例報告/4 いわくありげに

第六章 怒りの都市(まち)

1 フランス航路の波止場、1923年/2 女の乳房はひとつまで/3 マンハッタン・メロディー

第七章 島々の時代

1 コネティカット・ヴァレー/2 チャールズタウン拘置所/3 がなり屋(ロアリング・ボーイ)/4 逃げ道なし

第八章 共鳴する自死

1 遺されたメッセージ/2 太陽の都/3 コトバの革命/4 死にどころ

エピローグ ニュー・イヤーズ・イヴ

付録 作家たちの生年

付録 エピローグ(1934年版) 昨日、そして明日

訳者あとがき

索引・人名辞典

この語〔exile〕を訳す際の困難は、評者に、exileを冠した別の文章を思い出させる。Exile’s rReturnの初版(1934年)からちょうど50年後、エドワード・サイードがおおやけにした論文"Reflections on Exile"(「故国喪失についての省察」)。〔……〕カウリーがexileなる語を濫用していると言いたいのではない。むしろ、ふたつのexileを隔てる半世紀のあいだに、発言者たちの境遇の違いも含めて——カウリーに倣って「システム」という語を援用するならば——世界システムが変わってしまったと言いたいのである。〔……〕

僕がこの本を書店で見つけ、即座に読みふけるに至った理由ははっきりしている。〔……〕僕らがこの時代について知ったかぶりになりがちな理由の一つは、この邦訳のタイトルに採用された“ロスト・ジェネレーション”を初め、前述の“狂騒の20年代”“ジャズ・エイジ”といった口当たりのいいキャッチフレーズに事欠かないゆえであり、またそうしたいささか常軌を逸してはいるが熱気に満ちたバブルの時代が大恐慌で終焉を迎え、その後、ニューディールから第二次世界大戦へと至る……といった、いかにも筋道の通った歴史の流れが存在するかのように僕らの目に映るからだろう。〔……〕

僕らは“世代”を通して自らの青春時代を綴る読み物を覆う自己陶酔の気配にしばしばうんざりさせられてきたわけだが、そうした欠点をほぼ感じさせないまでに本書は素晴らしく読み応えがある。〔……〕大衆からの逃走それ自体が「大衆化運動」と化す錯綜こそ、“1920年代アメリカ”という壮大なる実験の脆弱なる魅力にして可能性の中心だったのだ。

二十世紀アメリカを代表する批評家のひとり、マルカム・カウリーが書き残した本書は、とりわけ「狂騒の1920年代」を活写したクロニクルとして名高い。原題はEXILE’S RETURN: A Literary Odyssey of the 1920s(初版1934年、改訂版1951年)。個人的回顧録とも思想的エッセイとも言い難い、絶妙な語り口が魅力の一冊だ。

物語の主人公は、世紀の変わり目に生を受けたいわゆる「ロスト・ジェネレーション」の若者たちである。ヘミングウェイやフィッツジェラルドなど、日本でもお馴染みの作家たちによって代表されるこの世代は、二十歳前後で「第一次世界大戦」という未曾有の出来事を経験し、戦後の驚異的繁栄から1929年の大恐慌にいたる激動の時代をパリやニューヨークで故郷喪失者=デラシネとして過ごした。彼らはそこで何を見、何を考え、いかに行動したのだろう?——みずから渦中にあったカウリーは生き生きした筆致でその様子を伝えながら、当時、若い知識層が物理的かつ精神的な移境者(exile)として出発するほかなかった光景をありありと描き出してゆく。

みずからの体験を語りつつ、カウリーは過去の文化事象を素早く振り返り、歴史の差異と反復とを自由闊達に論じてみせる——18世紀ロンドンの「三文文士街(グラブ・ストリート)」や19世紀パリの「ボヘミア」、ドストエフスキー夫妻が旅したドレスデンに、マルクスが見た束の間のパリ・コミューン、などなど。そしてその合間には、高校時代からの親友であるケネス・バークをはじめ、彼が個人的によく知っていたはずの人々の著作や、自分宛ないし友人宛のしばしばごく私的な書簡の数々を実に魅力的なやり方で引用しながら、行間に若々しい息吹を吹きこむことを忘れない。こうした叙述によってこそ、臨場感溢れるこの「1920年代」の物語は可能となった。

精神的な「故郷」を失った代わりに彼らが手にしたもの——それこそは、おそらく現代的な意味における最初の「世代」の感覚だったろう。戦争という同じ体験、同じ喪失感を見えない絆とした、ゆるやかな連帯の感覚。「あなたたちはみな駄目な子たちね(ジェネラシヨン・ペルデュ)」というガートルード・スタインの言い草をヘミングウェイが敢えてエピグラフに引いてみせたとき、その感覚は決定的な表現を与えられることになった。もちろん、それこそが《ロスト・ジェネレーション》という呼称に他ならない。

荒々しい歴史転換期であると同時に、ふたつの大戦に挟まれた束の間の文化的オアシスでもあった1920年代——それは、そのまま20世紀という時代そのものの「青春」でもある。やがて1939年に決定的な形で終わりを迎えるであろうこの《青春》は、その苦々しい終焉ゆえにこそ、私たちにはいっそう光り輝いて見えるだろう。

(吉田朋正)

copyright Yoshida Tomonao 2008

ロスト・ジェネレーションというとこのごろ、90年代のバブル崩壊後の就職氷河期にゆきあってしまった年代をさすこともあるようだ。そういう区切り方、名づけ方じたい世代でものを見てみようとするから当然かもしれないけれど、世代論もこのごろやや目立つ気がする。むろんいつの世も茶飲み話酒呑み話をふくめて世代論は語られる。でも、あらためて思う。世代って何だろう。

——僕がいま語っているのは、だいたい1915年から22年頃までに大学を卒業した、あるいは本来なら卒業していたはずの若者たちのことだ。(…)彼らが十代(ティーンズ)だったころ、二十世紀もまた10年代(ティーンズ)であったのだから、彼らがこの世紀と自分とを好んで同一視するようになったとしてもべつに不思議ではない。こういう感覚を彼らは三十代半ば過ぎまで、つまり1930年代の後半まで保ちつづけた。(『ロスト・ジェネレーション』7-9ページ)

自分を世代と、世代を時代とぴったり重ね合わせられると感じた世代。

——自分自身も多くの冒険に関わっていたから、少しはわが身についても語るつもりだったけれど、あくまでみなの身に起こっていたことの例証としてだった。(『ロスト・ジェネレーション』10ページ)

個人の体験が、世代の共通の体験の例証になる。「僕」は「彼ら」だ。

——いま考えてみると、そういう感じ方には十分な根拠がない。(…)だが他方で、根拠があやふやであったとはいえ、こういう感覚は彼らにとってそれ自体リアルなものだった。だからこそ彼らは、芸術家であれスポーツ選手であれ実業家であれ、とにかく同世代の誰もが秘密の使命をおびた同盟者であり、同じ歌と合言葉とを分かちあい、世間をまどわす偏狭な連中に対してともに抗う仲間どうしなのだ、と考えていたのである。(『ロスト・ジェネレーション』9-10ページ)

しかし「ロスト・ジェネレーション」という呼び名そのものは、もともとは外から貼り付けられたレッテルだ。

——「これがロスト・ジェネレーションってやつさ」。だが、この言葉は若者にも重宝された。彼らが成長し大学で学びはじめたのは、階級や土地の影響よりは、時代そのものがずっと重大だと思われていたような激動期である。いまやその彼らが、自分たちが古い作家たちとは無縁な、たがいに結託した仲間どうしだという気分を表明するスローガンを手にしたのだ。この標語では冠された形容詞よりも、「世代」という名詞のほうが肝心だった。「失われて」いようがいまいが、そんなことは後世が決めるだろう。(『ロスト・ジェネレーション』4ページ)

「失われた世代」?

——彼らは長いあいだガートルード・スタインが与えた「だめな(ロスト)世代」という形容が見合った世代とされていた。その理由を知るのはたやすい。彼らが奪われた(ロスト)世代であったのは、なによりまず、どんな宗教や伝統からも切り離され、そうなるべく教育され、ほとんど根無し草であったからだ。彼らが迷える(ロスト)世代であったのは、戦後にあらわれる新たな世界に備えるべく(また戦争のおかげで、もっぱら放浪と刺戟とを求めるよう)習い育ったからだ。彼らが喪失の(ロスト)世代であったのは、異郷の地で生きようとしたから、過去のどんな行動規範も受け入れなかったから、そしてまた社会における作家の位置づけについて、誤解を招きかねないイメージを形づくっていたからだ。この世代が生きていたのは、既存の価値を捨て、新たな価値をつくらなければならなかった過渡期である。(…)彼らはあらゆるものがもっと確かに感じられた少年時代への郷愁をいだきつづけた。(『ロスト・ジェネレーション』11ページ)

その故郷には、まだ、古きよきアメリカの風景が広がっていただろうか。

——出版業は金融機関や劇場と同じで、1900年以降になってから都市に集中しはじめていた。地方の伝統は消えてしまい、あらゆる地域社会が自動車や化粧石けん、既製の衣料品などが流通する巨大な全国市場にとりこまれつつあったのである。(…)彼らの子供時代は地域性よりは親の経済状態に左右されていたけれど、それすらも似たり寄ったりだった。(…)遊び相手もやはり中産階級だったから、彼らは自分たちが階級差とは無縁な、ひとつの大きな社会に属しているという幻想を抱いていたのである。(『ロスト・ジェネレーション』5-6ページ)

画一的な教育がそれに輪をかける。

——しばしばそんな気がするのだけれど、高校時代もその後も、大学にいたころも兵役に就いてからも、あの年月はすべて僕らが少しずつ「根無し草」になってゆくための過程だったのかもしれない。振り返れば僕らの受けたトレーニングはどれもこれも、いつのまにか僕らが故郷に生やした根っこをひきちぎり、地域や地方特有の習いを消し去り、僕らを安住の地をもたない世界市民にしたてあげようとしていたようだ。(『ロスト・ジェネレーション』36ページ)

「社会」はどうにかするには大きすぎた。

——この世界は、なにか僕らには知り得ない科学法則によって厳格にコントロールされ、僕らの人生は、僕らとはまるで縁遠いピューリタンの基準でみちびかれている。おかげで社会はおそろしく安全で、退屈かつ中産階級的、つまりは僕らが育った家庭環境そのものと化していた。社会は進歩という非人間的法則にしたがい、都市は年々休みなく拡大し、富は膨れあがり、街にはますます多くの自動車が姿をみせるようになる。そして人々は祖先たちよりどんどん賢く、どんどん善良になり——ついには愚直なる市民の住まう耐え難きユートピアが自動的に完成するわけだ。(『ロスト・ジェネレーション』25ページ)

彼らの子供時代は現代アメリカの幼少期、つづくカウリーの青春期に20世紀アメリカもまた青春を迎える。それにしても、描かれる光景はときおり、あまりに見憶えのある近い過去に思えはしないだろうか。

*

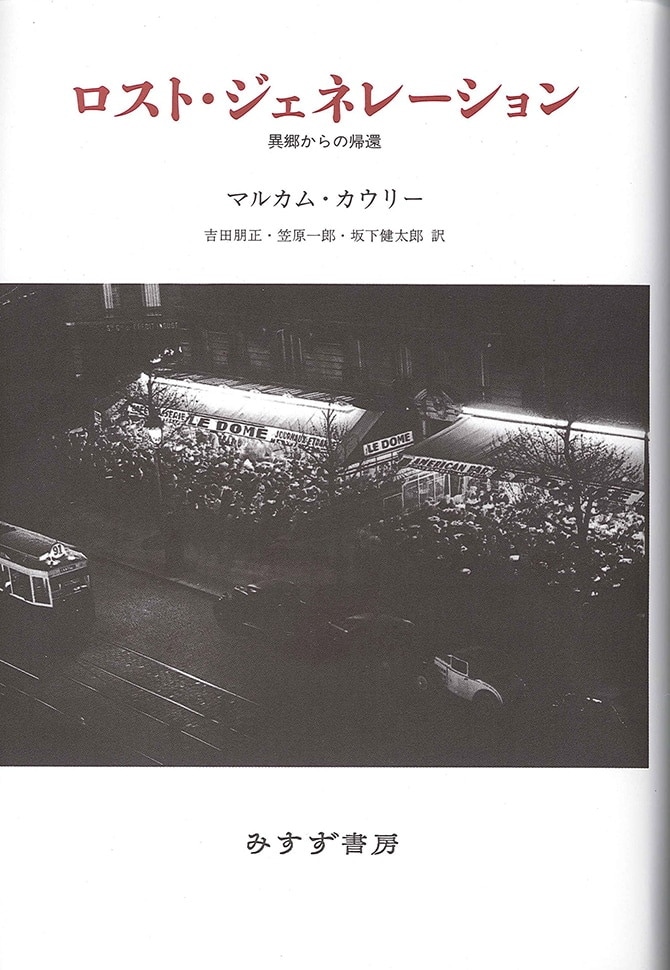

これらの引用はまだいってみれば上映がはじまり舞台セットが浮かび出たところ、このあとに主人公たちの1920年代の冒険がはじまる。本のカバー写真はモンパルナスのカフェ・ドームだが、ダダに染まったカウリーはここから通りをはさんだカフェ・ロトンドを襲撃し、そして思いもかけず異郷の者でしかない自分に気づき帰還へと向かう。このイグザイルとリターンのモチーフがアナロジーとしていかに雄弁に物語を貫くかは、「訳者あとがき」に書きつくされている。カウリーの文章の勢いと、それを日本語に移した訳文の仕上がり具合、そして……この本の魅力はとても紹介しきれない。まず手におとりいただけることを切にねがう。