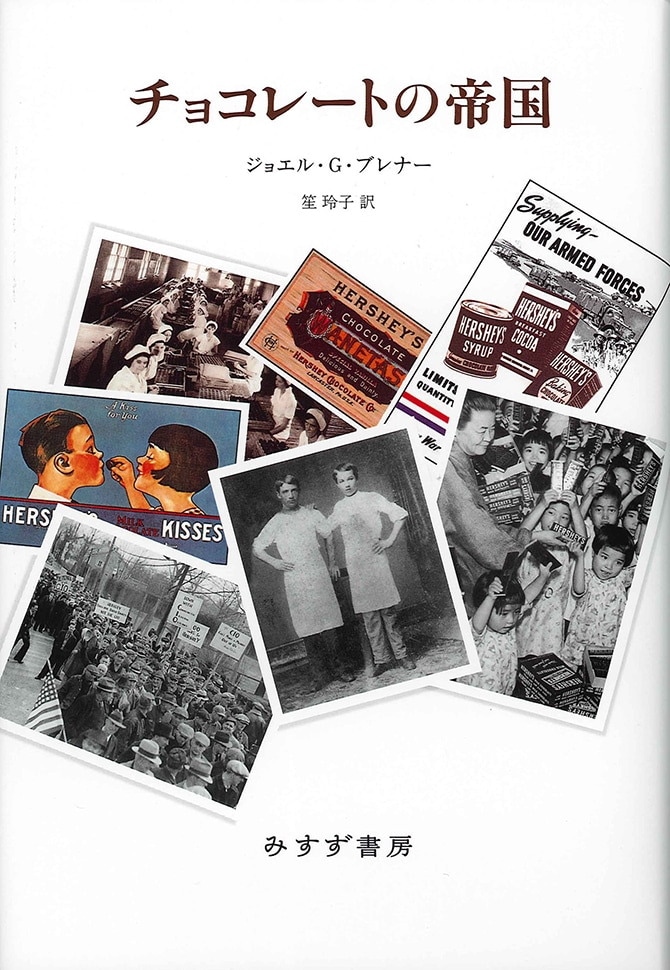

チョコレートの帝国

THE EMPERORS OF CHOCOLATE

| 判型 | 四六判 |

|---|---|

| 頁数 | 440頁 |

| 定価 | 4,180円 (本体:3,800円) |

| ISBN | 978-4-622-07686-5 |

| Cコード | C0022 |

| 発行日 | 2012年5月22日 |

| 備考 | 現在品切 |

THE EMPERORS OF CHOCOLATE

| 判型 | 四六判 |

|---|---|

| 頁数 | 440頁 |

| 定価 | 4,180円 (本体:3,800円) |

| ISBN | 978-4-622-07686-5 |

| Cコード | C0022 |

| 発行日 | 2012年5月22日 |

| 備考 | 現在品切 |

チョコレート会社——そこには、ロアルド・ダールのファンタジー小説『チャーリーとチョコレート工場』そのままの、秘密と野心に満ちた世界があった。

コーラとともに、アメリカ大衆文化の象徴といえるチョコレート業界で常にトップを争ってきた、板チョコとキスチョコの「ハーシー」、色とりどりのM & Mチョコで知られる「マーズ」。いずれの創業者も手作り菓子の行商から身をおこした、アメリカンドリームを体現する人物である。

ミルトン・ハーシー(1857‐1945)は、チョコレート工場を中心に据えた理想郷づくりに挑み、マーズ家二代目のフォレスト・マーズ(1904‐1999)は徹底した合理化と品質管理を具現化し、自社を巨大企業に押し上げた。彼らは「戦争」をもビジネスにしたたかに利用。チョコレートは軍の糧食の柱となり、国内では愛国産業として浸透、占領地では懐柔のために使われた。

マスコミへのガードが固く多くの秘密に包まれてきた、二つの「チョコレート帝国」の歴史と企業風土について、数百人に及ぶ関係者への取材や資料調査からひもとき、この魅惑的な菓子から見えるアメリカの姿と20世紀という時代を活写する。1999年の初版刊行時に『ワシントンポスト』等で絶賛され、アメリカでいまも読み継がれるノンフィクションの傑作。

まえがき

第一章 チョコレート戦争

第二章 菓子会社は戦う

第三章 惑星マーズ

第四章 お口でとろけて

第五章 ミルキーウェイ(銀河)へ、そしてその先へ

第六章 キャンディマン

第七章 甘い夢

第八章 カカオ豆から板チョコへ

第九章 住所は「アメリカ、チョコレートタウン」でオーケー

第十章 ほろ苦さ

第十一章 M & M、二つのMの秘密

第十二章 お菓子の国、シカゴ

第十三章 型を壊す

第十四章 ハーシー社の助っ人たち

第十五章 ミルトンの息子

第十六章 偉大なアメリカのチョコレートバー

第十七章 カカオ豆狂騒

第十八章 マーズの攻撃

第十九章 失われた遺産

第二十章 ちゃんとした人はチョコレートを食べない

第二十一章 チョコレートに包まれた世界

第二十二章 バーを上げていく

第二十三章 お菓子の裏に戦略あり

原註

謝辞

訳者あとがき

索引

ほんの数か月だが、チョコレート工場で働いたことがある。バレンタイン商品の箱詰めセクションで、チョコの形に合わせてぽこぽこと型抜きされたプラスチック容器が流れるラインに立ち、チョコを詰め続けた。

印象深く残っているのが、「箱詰めの職人」というべき、この道何十年の社員のおばさまがたである。担当分が詰め終わらないうちプラ容器がどんどんラインを流れていき、おろおろする私の代わりに目にも止まらぬ素早さで抜けた穴を埋めてくれた人。素早く詰めるコツをわかりやすく教えてくれた人。一見単調な作業にも伝統に裏打ちされた洗練が感じられた。バイト期間が終わる頃、私はすっかりこのチョコレート会社のファンになっていたのだった。

自分のささやかな体験と出会いを通して、チョコレート産業に内包される歴史と文化の厚みのようなものをうっすらと感じていたのだが、のちに本書を読んでそのことを再確認した。

『チョコレートの帝国』は、アメリカの二大製菓会社、板チョコとキスチョコの「ハーシー」とM & Mやスニッカーズの「マーズ」に取材したノンフィクションである。本書の主人公は、両社の創業者たちをはじめとする、チョコレートにかかわった魅力的で個性的な人々だ。

われわれがふだん食べているミルクチョコレート。その誕生は案外新しい。ミルクは水分89パーセントで、カカオは脂肪(ココアバター)80パーセント。元来混ざるはずのない「水と油」を滑らかに組み合わせる方法を模索し、開発には時間がかかった。スイスのアンリ・ネスレらがミルクチョコ製造に成功するのは1875年で、電信(1837年)、カメラ(1839年)、マシンガン(1861年)よりも最近のことだ。

ヨーロッパで開発に成功したミルクチョコレートを羨望し、われもと考えたのが「ハーシー」創業者のミルトン・ハーシーと「マーズ」二代目のフォレスト・マーズであった。発明好きのミルトンは実験室をかまえて開発に挑み、フォレストはヨーロッパのチョコレート工場で時間給の工員として働き、ミルクチョコの秘密をさぐった。

ミルトン・ハーシーはチョコレート工場の収益を、自らの理想を具現化した町づくりと、貧しい子どものための学校運営に充てた。評伝も多数刊行され、アメリカでの位置づけは、日本でいうなら松下幸之助だろうか。根っからの発明家気質は死ぬまで変わらなかった。ミルトンが試行錯誤のうえ作りだしたハーシーの板チョコは、アメリカを象徴する菓子であり、日本でも進駐軍のチョコとして馴染みが深い。

いっぽうのマーズは、初代フランクが低コストのヌガーとピーナツを入れた「スニッカーズ」を考案したほか、次々とヒット商品を開発し、ハーシー社に伍す製菓会社に成長していく。フランクが築いた土台を、合理化と品質管理を徹底してさらなる巨大企業へと牽引したのが二代目のフォレストである。隠密さながらチョコ工場で働いたフォレストならではと思える言葉が本書に登場する。「弁護士も、会計士も、広告や財務の人間も雇うことはできる。だが金儲けをしたかったら、自分で作り方を知らないと駄目だ」。

チョコレートをめぐる個性的な人々の物語であると同時に、戦争とチョコレートの深い関係など、現代史の裏側を垣間見るような数々のエピソードが登場する。

アメリカ大衆文化を象徴する菓子から見える壮大な歴史ドラマを、十年にわたる綿密な取材で描ききった傑作、ぜひご高覧ください。