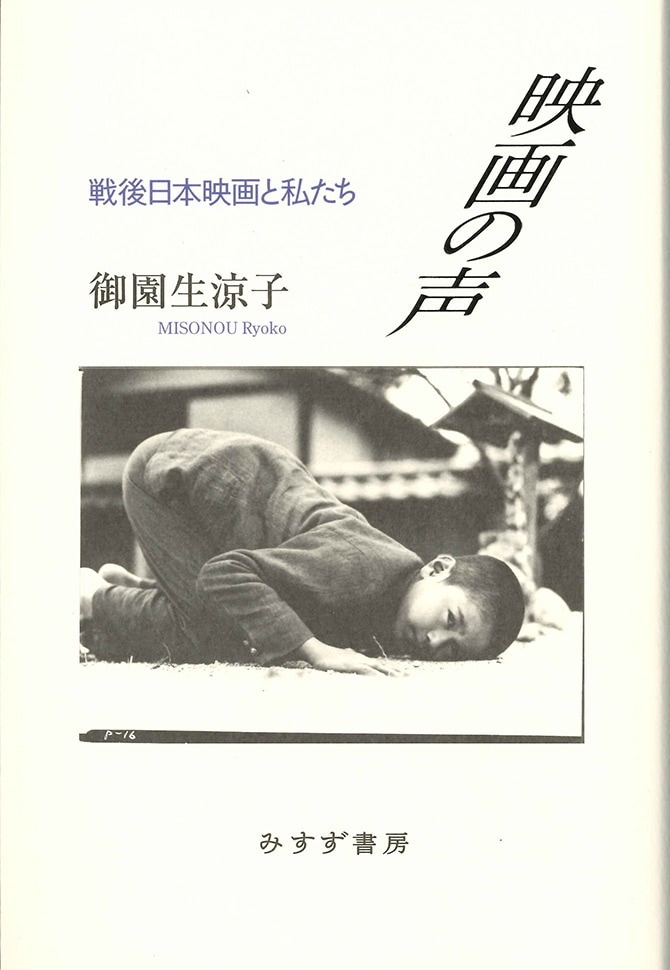

映画の声

戦後日本映画と私たち

| 判型 | 四六判 |

|---|---|

| 頁数 | 312頁 |

| 定価 | 4,180円 (本体:3,800円) |

| ISBN | 978-4-622-08551-5 |

| Cコード | C1074 |

| 発行日 | 2016年10月20日 |

| 備考 | 在庫僅少 |

| 判型 | 四六判 |

|---|---|

| 頁数 | 312頁 |

| 定価 | 4,180円 (本体:3,800円) |

| ISBN | 978-4-622-08551-5 |

| Cコード | C1074 |

| 発行日 | 2016年10月20日 |

| 備考 | 在庫僅少 |

「もし死刑という制度に例外事態が起こってしまったとするならば、すなわち、死刑の執行が失敗し、その後も被告人が生き延びてしまったとしたら、一体何が起きるのか? こうした一見、抽象的な思考実験とも思える問いを通して、大島は「国家」という制度の核心へと近づいてゆく」。

『日本の夜と霧』『絞死刑』『儀式』『二十四の瞳』『ひめゆりの塔』『浮雲』『森と湖のまつり』『仁義なき戦い』『セーラー服と機関銃』——大島渚や木下恵介からメロドラマ、実録やくざ映画、角川映画まで、日本映画は戦後民主主義と大衆消費社会の結節点にありながら、国家と共同体の外へ追われた“他者の生”を描いてきた。

国民の物語と娯楽性の狭間にあって映画は、安保を、在日を、天皇を、戦争を、沖縄を、アイヌを、ふるさとを、恋愛を、少女を、いかに表象してきたのか。映像に固有の論理と緻密な分析によって、仮借なき暴力に彩られたそのさまざまな〈声〉を聴き取る、硬派で繊細な映画批評の誕生。

第1部 大島渚とその時代

時代を証言する 『日本の夜と霧』

法の宙吊り 『絞死刑』における国家と発話主体

呼びかける死者たちの声 『儀式』における国家と戦後民主主義のイメージ

オオシマナギサを追悼する つねにいつもそこにいる運命的な「他者」に向って

第2部 メロドラマの政治学

幼年期の呼び声 木下惠介『二十四の瞳』における音楽・母性・ナショナリズム

従軍する女性たち 『ひめゆりの塔』にみる戦争とジェンダー/植民地表象の政治学

コロニアル・メロドラマ試論 成瀬巳喜男『浮雲』にみる「植民地主義(コロニアル)メロドラマ」の可能性

メロドラマ的回帰 『秋津温泉』にみるメロドラマ形式の可能性

第3部 ジャンル映画のディスクール

馬鹿は死ななきゃ治らない 『次郎長三国志』における富士山の表象とその遊戯性

“ビヤッキー”と呼ばれた男 内田吐夢『森と湖のまつり』における高倉健のイメージ

召喚される暴力/記憶 『仁義なき戦い』における菅原文太と分有されるイメージ

少女・謎・マシンガン 〈角川映画〉の再評価

編者あとがき