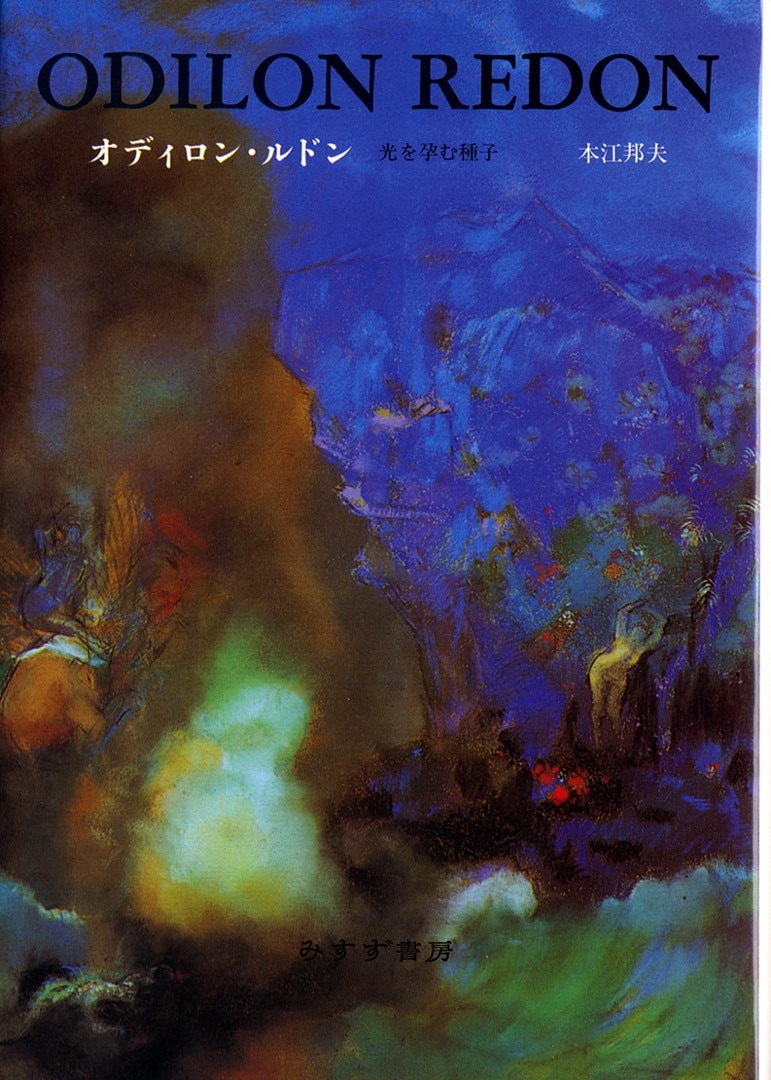

オディロン・ルドン

光を孕む種子

| 判型 | A5判 |

|---|---|

| 頁数 | 384頁 |

| 定価 | 5,720円 (本体:5,200円) |

| ISBN | 978-4-622-07035-1 |

| Cコード | C3070 |

| 発行日 | 2003年7月25日 |

| 備考 | 現在品切 |

| 判型 | A5判 |

|---|---|

| 頁数 | 384頁 |

| 定価 | 5,720円 (本体:5,200円) |

| ISBN | 978-4-622-07035-1 |

| Cコード | C3070 |

| 発行日 | 2003年7月25日 |

| 備考 | 現在品切 |

「私は私なりにひとつの芸術を作りました。私はそれを、目に見える世界の驚異に目を開くことによって、そして、だれが何といおうとも、自然と生の法則に従おうと、たえず骨折ることによって作りだしたのです。」(「芸術家の打ち明け話」)

オディロン・ルドン(1840‐1916)は、漆黒の画面に眼球や人面花、怪物などが跳梁する戦慄すべき木炭画や石版画、さらに後期には眩いばかりの色彩が乱舞する夢幻的なパステル画で、象徴主義絵画の精華をきわめた特異な画家である。

ブルジョワの子弟として夢見がちな少年時代を過ごしたルドンは、放浪の細密画家ブレスダンに版画の手ほどきを受け、植物学者クラヴォーの薫陶によって生命の根源を思索し、あたかも種子が樹木へと成長するように、ゆっくりと画家への道を歩みはじめる。はじめての個展は1881年、41歳の遅いデビューであった。しかもその圧倒的な《黒》の呪縛によって、「悪夢を描くデカダン画家」という誤解に終生つきまとわれた。だがルドンの芸術は、自然の徹底した凝視をつうじて、目には見えない精神のヴィジョンを暗示的に現出させることにその本質がある。だからこそ、と著者は言う。

「人間存在の内なるメタファーともいうべき《黒》を渉猟しつくしたルドンが1890年代をつうじて《色彩》へと飛翔していったことは、この画家の生涯を一本の樹木にたとえるならば、なかば必然的、いやむしろ論理的なことである。」

実証主義とオカルティズムが絡まりあう混沌とした世紀末に、ひとり真正なるイメージを掘り下げた孤高の画家の想像的空間に肉薄する、渾身の美術論である。

序章 自然とともに閉じこもる

I 種子から樹木へ

ピカールへの手紙

カインとアベル/夢想と静寂

ロドルフ・ブレスダン

二つの現実/民衆とブルジョワのはざまで

アルマン・クラヴォー

生命の原型

ド・レイサック夫人のサロン

カミーユとの結婚

II 《黒》の美学

二つの個展、二つの批評

ユイスマンスとエヌキャン/新たなる戦慄/デカダンの画家

木炭と暗示的芸術

自然と交感するデッサン/事物の夢への放射

一八九四年の回顧展

オーリエの批評/ルドンとオカルティズム

III 象徴主義と絵画

印象主義の問題

第八回印象派展をめぐって

ルドンとゴーギャン

絵画のポエジー

聖アントワーヌの誘惑

アンモナリアと無意識のエロス/蛇・死神・イシス神

目を閉じて

イメージの枠取りと仕切り/オフィーリアとオルフェウス

夢幻の花

〈無意識〉の到来に従う

終章 アポロンの馬車

注

あとがき

オディロン・ルドン年譜

オディロン・ルドン文献

人名索引

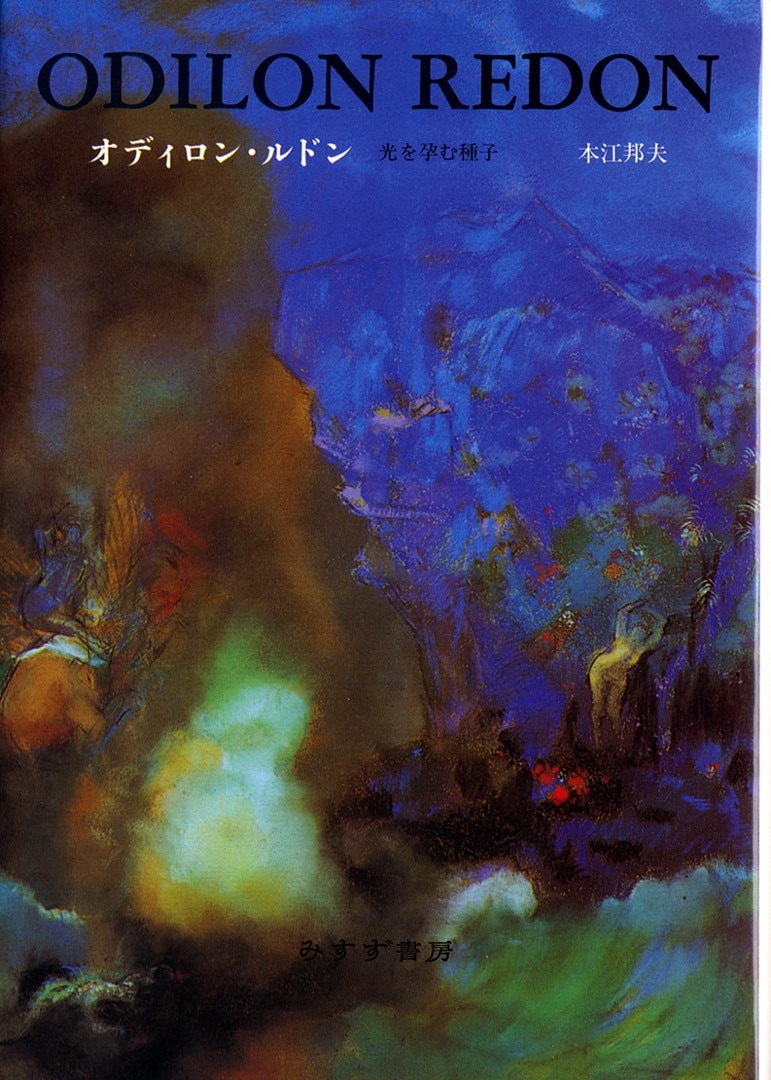

「男の大きな頭部」

1981年だから、高校3年生だったはずである。はじめて見にいった美術展が、東京国立近代美術館の「マチス展」だった。「ピカソ展」をやはり近代美術館で見たのは、1983年、大学2年のときだ。それから時はくだって1990年7月28日。青山にある小原流会館の地下のギャラリーでやっている若手作家の個展に寄ることになり(作家の名前はあいにく覚えていないが、たしかゴムを使った立体作品だったと思う)、そこで、はじめて本江邦夫さんに会った。そのときにはまだ、あの「マチス展」や「ピカソ展」を手がけたご本人だとは、知らなかった。

いまにして思えば、本江さんとはじめてお目にかかったのが若手美術家の個展会場だったことに、なにか因縁めいたものを感じる。あれから何度か美術展にもご一緒させていただいたが、本江さんが、美大の教え子たちもふくめて若いアーティストを見守るまなざしに、なにか一貫したメッセージがこめられているような気がするのだ。ではその「一貫したメッセージ」とは何か、と考えたときに、おのずと、本江さんがモノグラフを捧げる対象に「オディロン・ルドン」を選んだ理由に思いあたる。

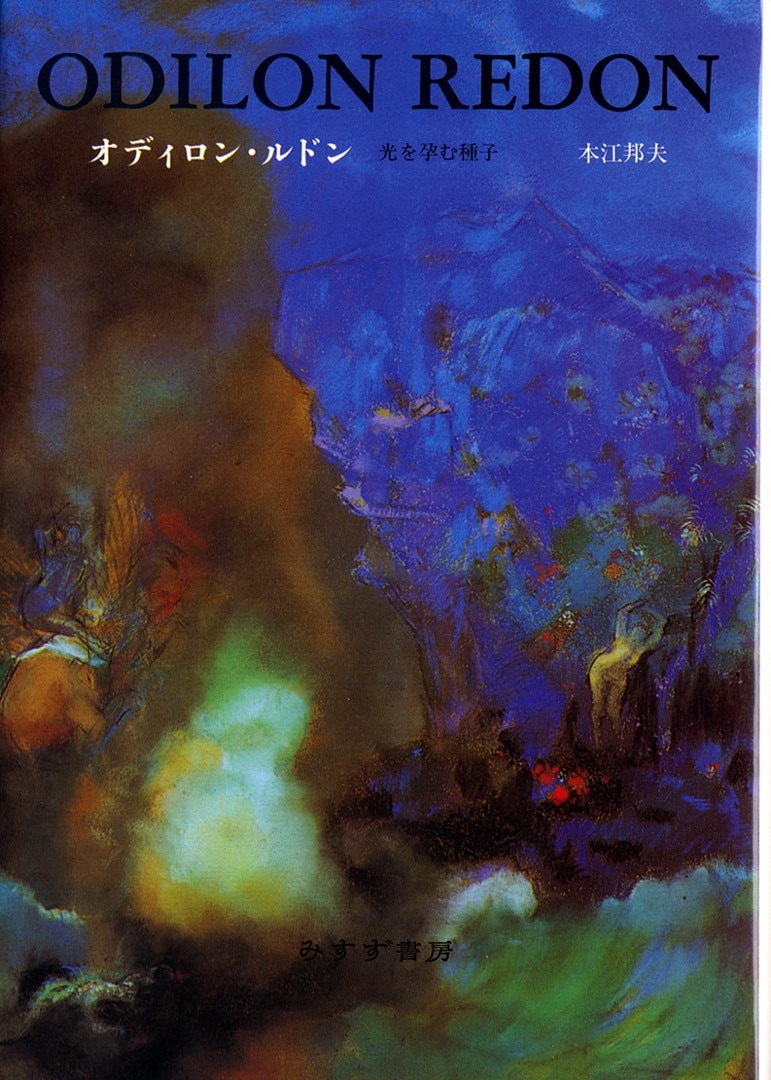

「《聖アントワーヌの誘惑》第一集」

より

もちろん、著者自身が本書の「あとがき」で記しているように、「このすこぶる特異な画家は私にもっとも近しい画家である」からでもあろう。だが、批評というのはつねに個人的な動機を越えて書かれるものだ。ゴーギャンのような破天荒な人生はだれにでも送れるものではない。ピカソのような、眼と手においていわば先天的な画家なら、たとえ無人島で一人きりになっても絵を描きつづけているだろう。マチス、このモダニズムの巨匠が絵画空間を色面の重なりに演繹するやり方は、どこか洗練されたフランス的知性を感じさせる。では、ルドンは? ボルドーの良家に生まれ、病弱で夢見がちな少年時代を送り、芸術への憧憬と市民社会の価値観のはざまで悩み、画家としてのデビューは41歳、しかも当時すでに台頭していた印象派の明るいカンヴァスとは正反対の、反時代的な漆黒の木炭画で〈デカダン画家〉のレッテルを貼られ、のちに天上的なまでに華麗な色彩を獲得してからもなお、そのレッテルに悩まされつづけた、孤高の画家、オディロン・ルドンは?

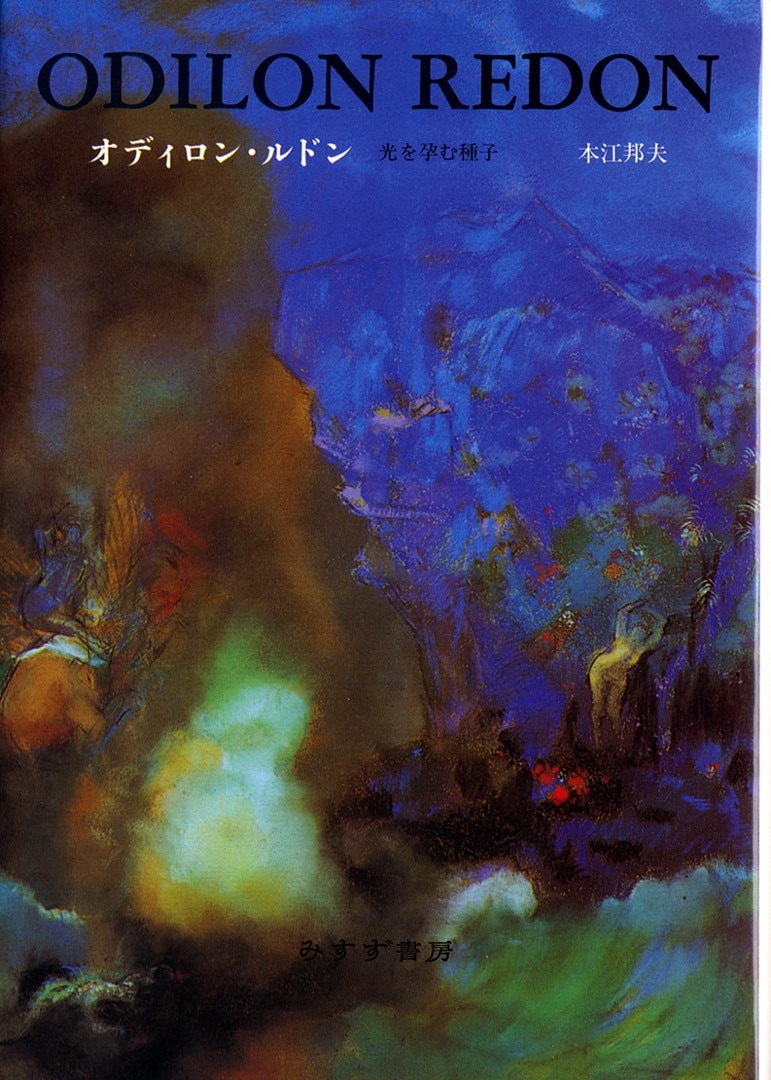

「あずまやの下の二人」

「テクネー」や「アート」という語には、「芸術」と「技術」という意味がある。ほんらいはひとつだったこれらが、いまやまったく関係を欠いて背を向けあっている現実を、われわれは日々経験している。ある種の企業や財団や研究機関お抱えのプロモーターが、高見の見物よろしく両者を結びつけようと提案しているのをときどき目にするが、無駄だろう。かたや技術、とりわけ情報技術が、社会経済活動から個人の生活のすみずみにまで浸透し、末端のちょっとしたトラブルが社会全体をパニックに陥れかねないほど稠密に現前しているのにたいして、どこかでだれかがひっそりと手間暇かけてこしらえる芸術など、ますますお呼びでない今日、それでもなお芸術家であろうとするならば、本人が好むと好まざるとにかかわらず、反時代的であらざるをえない。そんなとき、あのどこかしら不器用で内面的な、世間的には誤解と無理解にさらされながらも、〈自然とともに閉じこもる〉ことで夢見られるヴィジョンだけを生涯守りぬいたルドンが、あの謎めいた暗示的な作風にもかかわらず、今日の若いアーティストたちにもにわかに近しい先達として、親しく語りかけてくるように思えるのだが、いかがだろうか。

「ルドンその人の内面に迫る」ことをめざして書きつがれた本書に、一方でダブル・ミーニングのようにこめられた若いアーティストたちへのメッセージとは、だから以下のようなものではないだろうか。すなわち、やれ美術市場のモードだの、業界の宣伝屋の口車だのにまどわされるな。モードに背を向けてでも、あえて内面のヴィジョンをこそ凝視せよ。思いつきのコンセプトなどから着想するな。かりそめに身につけたテクニックで、小器用に見てくれよくまとめるな。自然であれ自己であれ、その存在の深みに降りていき、存在そのものを高めよ。そしてみずからを変容させよ。これは本江さんの口ぐせなのだが、いつの時代にも「絵画は不滅」なのだから。(2003年10月 浜田優)