カバー](/_wp/wp-content/uploads/2016/08/08000.jpg)

2016.08.26

感覚がのびのびと働く空間 「建築オノマトペ」増補

富田玲子『小さな建築』[増補新版]

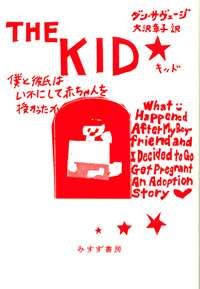

ダン・サヴェージ『キッド――僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか』 大沢章子訳

2016.08.16

本の広告文を書くのは呪わしい仕事だ。素晴らしい本であればあるほど、下手な広告文の無力さ、無粋さが、はがゆい。8月の新刊、ダン・サヴェージ著『キッド──僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか』は、帯に「新しい家族のかたちが生まれる」というコピーを入れている。同性カップルが赤ちゃんを養子に迎えた顛末を綴った本なので、そのコピーを見たらふつうは「同性カップルと養子の三人家族が『新しい家族のかたち』なのかな?」と想像するかもしれない。

実際に本を読んだ者の感覚としては、ぜんぜん違う! たんにカップルと赤ちゃんで三人家族を形成するという話に終わらずに、他にもたくさんの人たちを巻き込んだ「ゆるい拡張版の家族」とでも呼ぶべきものが、固定観念を軽やかに裏切って結ばれ始める。

だから、ここでは拡張版家族の主要メンバーについて、それぞれ少しずつだが紹介してみたい。まず著者ダン(当時32歳、コラムニスト)とボーイフレンドのテリー(26歳、本 & ビデオショップの店員)は、一緒に暮らして二年目ぐらいのゲイのカップル。ガキっぽさの抜けない男二人で「子づくりしよう」と決意し、養子縁組エージェントの「セミナー」に参加する。以下がそのセミナーでの一幕である。

僕は配られたやたらに分厚い冊子を開いて日程表を覗き込んだ。「不妊を嘆く」「不妊に対処する」「不妊とその養子縁組への影響」「養子縁組によって失われるもの」。そっとテリーを突ついて冊子を横滑りさせた。テリーは眉を上げた。僕たちが不妊を問題だと思ったことは一度もなく、それはたんなる事実で、だからそれについて時間をかけて考えたことはなかったし、もちろん何の対処もしてこなかった。それに「養子縁組によって失われるもの」も僕たちには皆無で、養子をもらうことはむしろ勝利でしかなかった。1980年に僕が同性愛者であることをカミングアウトしたとき、いつか自分が養子をもらえるようになるとは考えもしなかった。ゲイの男が養子をもらうのは違法だと間違って思い込んでいた。

このちぐはぐな状況から数々の悩ましいステップを経て、二人は養子縁組相手、つまり、養子に迎える赤ちゃんの「生みの母親」とのマッチングまでなんとか辿りつく。『キッド』の各種広告文では「生みの母親」について、せいぜい「ホームレスのパンク少女メリッサ」と言及することしかできなかったが、本書における彼女の存在は大きい。

メリッサは17歳で妊娠中の、「ガター・パンク」の女の子だ。ガター・パンクって? Wikipediaを見ても意味不明なことが書いてあるが、『キッド』の著者はメリッサを通して、アメリカのガター・パンクたちのカルチャーについても書いている。

彼女はガター・パンクで、パンクな格好をして、鼻が曲がりそうな臭いを放ちながら国内を旅して回り、ダウンタウンの路上で寝泊まりして商店主たちをカッカさせている少年たちの仲間だ。……普通の浮浪者やのんだくれは、バスに乗るために1ドル必要でなどと噓をつくけれど、ガター・パンクの文化は、ホールデン・コールフィールド〔サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』の主人公〕並みに正直であることを礼讃している。ガター・パンクは、バスに乗りたいから40セントだけもらえませんか、などというお涙頂戴の作り話をしたりしない。彼らの流儀ではこう言う──薬(ドープ)を買うのにあと1ドル要るんだけど、ハイになれるように手を貸してくれない?

メリッサは小銭をねだる放浪の若者たちの群れに混じり、アメリカ的価値観にも、自分を愛してくれなかった母親にも背を向けて路上で生活している。しっかり者で情に篤く、自分が保護すると決めた者たち(犬一匹、猫一匹、同年代のぼんやりした男の子一匹)はとことん面倒をみている。が、聡明な彼女は路上で一人で子どもを生み育てようとすることの無理もわかっているから、養子縁組エージェントの扉を叩く。そして、お腹の子が「育ての両親」に引き取られるまで、わずかな期間だけれども母親の役割を自分なりにしっかり果たしたいと思っている。誰に諭されたわけでもなく、誰に言うでもなく、独り胸の奥でそう思い決めている。クールでパンクな女の子だ。しかし大人の世界に不信感を持っている少女の心を開かせるのは容易ではない。

三人で通りに出たところで、テリーがメリッサに、お腹すいてない? と尋ねた。

「それほどでも」

何か食べたくない? とさらに聞くと

「べつにいい」との答え。

僕はすごく腹が減って何か食べたくてたまらないと言った。

「この辺でおすすめはある?」と僕。

メリッサは、頭がおかしいんじゃない? という目で僕を見ると「レストランでは食べないから」と答えた。

もう一人だけ、拡張版家族の重要なメンバーに触れておきたい。ダンの母親ジュディである。ジュディはいわば「母性の人」で、ダンを含む自分の子どもたちのことを四六時ちゅう心配して、そのためにいつもちょっぴり頑張りすぎている。

15年前に僕がゲイだと打ち明けたときには、母はセラピーなんて勧めなかった。代わりに冗談を言った。そのときの深夜のやりとりはこんなふうだった。

「母さん……僕は、ゲイなんだ」

「ほんと? ねえ、公園で二人のゲイに襲われた女性の話知ってる?」

「知らないよ、母さん」

「一人が女性を押さえつけ、もう一人は彼女の髪をとかした」

母親は僕の告白をわりとうまく受け止めたように見えたけど、その二日後に彼女はちょっとしたパニックに陥った。

ここまでのところで「赤ちゃんの生みの父親は? 拡張版家族の主要メンバーじゃないの?」と思ったあなたは鋭い。でも彼のことはここでは一切秘密にしておく。とにかく、他にもさまざまな人たちの事情を包含して、一見軽そうで実は密度の濃い『キッド』の物語が編み上がっている。その人たちがどんなふうに「家族」になったのか。それは親になることの意味について著者と一緒に自問し、一方で家族のかたちはもっと柔らかでいいのだと気づかされる、得難い読書体験だった。でもその感覚は、下手なコピーでは伝えられなかった。本書を読んでくれた人しか知りえない。

だから、『キッド』を読まれた読者のみなさま、本書に感じたことを、あなたから発信してください。何軒かの書店のかたに訊くと、同性愛者が書いた体験記はこれまで沈黙で迎えられがちだったらしい。日本には同性愛を宗教的観念から否認する声は少ないだろうけど、そのかわり「自分は同性愛に偏見がないから、その話は自分には関係がない」といった種類のディスコミュニケーションがあり、あるいは「自分が不用意に口を開くと、意図せずに地雷を踏んでしまわないか」といった抑制からくる沈黙の土壌があって、それこそが社会の中にさまざまな種類の生き辛さを生んでいるのではないだろうか。振り返ると本稿の筆者も、この本の原著に出会ってから10年以上日本語版を企画しなかったのは、結局のところ「沈黙」の構図にすっぽり収まっていたのだと思う。でも本書の著者の一貫したメッセージは、窮屈な型に自分をはめ込む必要はないということ。一人一人が自分の自然な思いを臆さずに発することで、この社会でLGBTが出会う理不尽を少しずつなくしたり、柔軟性に乏しい日本の養子縁組事情を変えたりできるかもしれない。この本について多くの読者が語ってくれたら、社会はちょっぴり変わるかもしれない──小さいけれどそんな力を秘めた本です。

(編集部 市原)

カバー](/_wp/wp-content/uploads/2016/08/08000.jpg)

2016.08.26

富田玲子『小さな建築』[増補新版]

2016.08.01

ツヴェタン・トドロフ『民主主義の内なる敵』 大谷尚文訳