2018.02.09

スピノザはいまもこの世界にともにいるのか。それとも世界とスピノザの間は遠くなり、スピノザは必要とされなくなっているのか。

スピノザ『知性改善論/神、人間とそのさいわいについての短論文』佐藤一郎訳

古関彰一・豊下楢彦『沖縄 憲法なき戦後――講和条約三条と日本の安全保障』[9日刊]

2018.02.07

(本書「はしがき」より)

1965年9月7日、佐藤栄作政権は「沖縄の法的地位に関する政府統一見解」をまとめたが、その2項「日本国憲法の沖縄における適用」で、「沖縄の施政権は、平和条約により米国が行使しているので、憲法の適用はない」と公的に認めた。

それでは、米国の憲法が適用されたのだろうか。否である。それどころか、米軍支配下の沖縄では「軍事的必要性」が最優先され、戦時国際法も世界人権宣言も国連憲章さえも遵守されない事態が日常化していた。1958年7月、中曽根康弘は沖縄のこうした事態を「変態的な態勢」と呼んで、岸信介首相に対応を求めた。

しかし岸首相は同年秋、米国のメディアに、日本が「自由世界を防衛する戦いで完全な役割」を果たすためには、海外派兵を禁じている憲法9条を改正しなければならないと言明しており、その最大関心事は憲法改正にあった。これに対して社会党の飛鳥田一雄は、「憲法改正云々なんという問題よりも先に、現行憲法を日本国民と名づくすべての人に享受せしめる努力があるべきではないだろうか」と問うた。

現実に沖縄県民は、朝鮮人・台湾人が「国籍を喪失した者」として「外国人」の扱いになったのと、事実上、同じ立場におかれていた。だからこそ、日本人としての選挙権も代表権も剥奪され、しかも日本の施政権がおよばない「国外」に住んでいても、日本人であれば与えられるはずの外交的保護権から排除されていた。

そもそも、1955年から翌年にかけて、本土に駐留していた米海兵隊が沖縄に移駐したのは、反基地・反核・反米運動の抑圧も土地の強制収用も、憲法なき沖縄ではいっさいの法的枠組みを無視して強行できるからであり、地政学的な理由は二次的な問題であった。

(文章の一部を変更しました)

2018.02.09

スピノザ『知性改善論/神、人間とそのさいわいについての短論文』佐藤一郎訳

2018.01.26

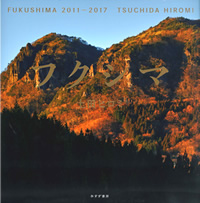

土田ヒロミ『フクシマ 2011-2017』