2017.12.11

その「らしさ」はどこから? 人気人類学者がユーモアあふれる筆致で

ケイト・フォックス『イングリッシュネス――英国人のふるまいのルール』北條文緒・香川由紀子訳

ジェレミー・A・グリーン『ジェネリック――それは新薬と同じなのか』[15日刊]

2017.12.11

アメリカで誕生し、いまや世界的に普及が進むジェネリック薬。医療費削減の切り札として注目されています。薬を処方されるときに、ジェネリック薬にしますか?と訊ねられたことのある人は多いでしょう。ですが、従来の薬とジェネリックはどこがどう違うのでしょうか。知識を得る前に選択が先にくるというのが現状ではないでしょうか。本書は、ジェネリック薬の歴史について包括的にまとめたはじめての本です。

ジェネリックは問題の種なのか、それとも解決策なのか――明らかにその両方だ。(…)ジェネリックに関して聞こえてくる話はたいてい、ブランド薬かジェネリックのどちらかの肩を持とうとする。だが、両者の対立が単にイデオロギー上のものでないことを理解するには、どちらにも強力な経済的・政治的動機があることを理解した上で、両者の言い分に耳を傾けなければならない

ジェネリックの価値をめぐる論争の歴史をさかのぼっていくと、医学知識の一般化や、製作に化学が果たす役割、さらには、20世紀後半から21世紀初めの医療において、業界、マーケティング、消費者理論が重要性を増してきたことについて、心をざわつかせる疑問がいくつも浮かんでくる

と著者は言います。読み進むにつれ、ジェネリック薬とは何か、先発薬との差異のどこが問題になったか、製薬会社はどのような態度をとったか、消費者としての患者と医者はどうしたか、法律はどう対応したか、という全体像が浮かび上がります。

論争から見えてくる、薬というものの性質も興味深いところです。薬の化学的な側面と生物学的な側面。コーティング剤などの添加剤によって体内で溶ける時間が異なったり、吸収に違いが出ることがあること。それはどの程度重視すべきなのかの論争。

20世紀後半になってから出現したジェネリック薬という新しい現象を、どう捉えるべきか。本書は賛成派にも反対派にもなることなく、考える土台になってくれます。

2017.12.11

ケイト・フォックス『イングリッシュネス――英国人のふるまいのルール』北條文緒・香川由紀子訳

2017.11.28

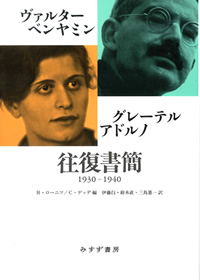

『ヴァルター・ベンヤミン/グレーテル・アドルノ往復書簡 1930-1940』 ローニツ/ゲッデ編 伊藤白・鈴木直・三島憲一訳