トピックス

『ロラン・バルト 喪の日記』

石川美子訳

まさに暮れようとしている今年の1月、フランスの文芸月刊誌『マガジン・リテレール』は「バルトがまた合図している」と題した特集を組みました。この特集は「今なおバルトに心魅かれるのは、あの批評的知性と、さらには魅力と繊細さを感じるのは、なぜだろうか」という一文で始められています。

交通事故が元でロラン・バルトが亡くなったのは1980年3月26日ですから、もうじき30年になりますが、バルトの書き残したものは一時の流行思想にとどまらず、まさに今なお、親しい読者と新たな読者に、読むことの快楽を与えています。その読者たちは声高に語ることがないので目立ちませんが、たとえばスーザン・ソンタグが「書くこと、ロラン・バルトについて」(1982年)に書いたことは、まちがっていませんでした。「彼の名声を記号学や構造主義といったレッテルで囲い込んでしまおうとする現今の動きが崩れたあかつきには、バルトはむしろ伝統的な、孤独な遊歩者として、熱烈なファンたちが今主張する以上に偉大な作家として出現してくると、私は思う。」

ところで、このバルト特集が組まれたのは、これまでそのきわめて私的な性質から閲覧すら許されていなかったバルトの遺稿が、初めて2冊の本のかたちで公刊されることがきっかけでした。『中国旅行ノート』と題された1冊は、1974年春にソレルスやクリステヴァたちと一緒に文革末期の北京や地方都市を訪れたときの手帖です。そしてもう1冊が、1977年に最愛の母を亡くした翌日からカードに書き留められ、ここに刊行される「喪の日記」(バルト自身による命名)です。

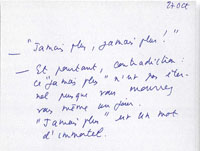

まとめられて保管されていた320枚のカードには、日付とせいぜい数行しかない短い文章、ときにはいくつかの単語だけが、青いインクで記されていました。「1977年10月26日 新婚初夜という。では、初めての喪の夜は?」「10月27日 「あなたは女性のからだを知らないのですね!」「わたしは、病気の母の、そして死にゆく母のからだを知っています」」ここに写真を掲載した1枚には、こう書かれています。「10月27日 ――「もうけっしてない、もうけっして」/――そうは言うけれど、矛盾していますよ。この「もうけっしてない」は、いつまでも続くものではありません。あなた自身もいつか死ぬのですから。/「もうけっしてない」とは、死なない人のいう言葉なのだ。」…… いくら時間が過ぎても薄れない悲しみは、波のようにバルトに寄せ来て、やがて彼に「その悲しみをエクリチュールに組み込むこと」を決意させます。

母の少女時代の写真を見つけたバルトは、本を書くことを黙って考え続けました。1978年の春になってはじめて「マムの写真の本」のことが「喪の日記」にあらわれます。そうして、バルト最後の本となってしまった『明るい部屋』が書かれました。この過程を日記でたどりなおすとき、読む者はバルトの真実の声とともに生きることができます。『ロラン・バルト 喪の日記』は、最晩年のバルトについてのドキュメントであるだけでなく、「新たな生」をはじめるために言葉にすがって生きようとする懸命な人間の、心魅かれる物語でもあるのです。

- 『ロラン・バルト 喪の日記』(石川美子訳)の詳しい書誌情報はこちら

- バルト『明るい部屋――写真についての覚書』(花輪光訳)はこちら

- ソンタグ『書くこと、ロラン・バルトについて』(富山太佳夫訳)はこちら

- マルティ/コンパニョン/ロジェ『ロラン・バルトの遺産』(石川・中地訳)はこちら

- カルヴェ『ロラン・バルト伝』(花輪光訳)はこちら

- 『ロラン・バルト著作集』全10巻(石川美子監修)はこちら

- ロラン・バルトの本はこちら