トピックス

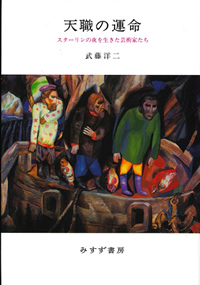

武藤洋二『天職の運命』

スターリンの夜を生きた芸術家たち

「芸術では火の鳥だが、くらしのなかでは濡れたニワトリだというようなことはあり得ない」(パステルナーク)

実生活では負け犬のように不活発でおどおどしていても芸術では勝利者だ、というような不均衡はおこり得ないという意味である。

密告、逮捕、拷問、でっちあげ裁判、銃殺ないしは収容所送りが日常となったスターリン時代、芸術家たちの個性や実験の精神そのものが罪とみなされた。

国家のみが仕事の発注者である体制では、体制の敵とされたとたんに一切の収入や住居どころか、生命が危険になる。芸術家たちは才能を武器に、創作のため、保身のため、必死に生きのびようとした。

そんな誰が誰を裏切るかわからない恐怖のなかでも、ひとはひとと関わりつづける。

本書の登場人物たちは、見えない糸でゆるやかにつながっているように見える。

たとえば、1934年、文学の《国営化》が目的の作家同盟の設立大会で、「地位のために自分の個性を犠牲にするな」とパステルナークは異例の発言をする。

作家オレーシャはこの大会で登壇して、自分を社会主義建設における「乞食」と規定して、大御所ゴーリキーに感涙を流させる。晩年、オレーシャは本当に乞食同然になった。生涯にわたる彼の喜びは、「われわれは実験すべきである。発明家なのだから」と言ってのちに銃殺されたメイエルホリドが自作を演出したことだった。

この大会の正代議員の作家377人のうち、3人に1人がスターリン体制下で粛清された。

音楽界の寵児だった作曲家ショスタコーヴィチは突然、歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」を『プラウダ』紙上で「メイエルホリド風」と批判され、犯罪者あつかいされる。

ショスタコーヴィチと一緒にかつてペテルブルク音楽院でピアノを学んだユージナ。音楽関係者によるスターリンの追悼式のさなかに「プロコーフィエフが死んだ」との報が参列者のなかを走ると、彼女は突然壇上に駆け上がり、敬愛する作曲家の霊のためにバッハを弾き始めた……

「黒い翼が国土をおおったとき、全てが黒く恐ろしくなった。だから別の状況では決して悪いこと、卑劣なことをしでかさない人たちが、この状況のもとでは、密告したのである」

自分と夫を監獄送りにした密告者を赦す――詩人アンドレーエフの妻アーラは後年に書いた。

人間は弱く、なんでもする存在に思えてくるが、太陽が射すような、この世ならぬ輝きを放つ瞬間がある。本書はそんな生き方をえがく。だから本書の帯は、太陽を想わせるあざやかなオレンジ色である。

- V・ザスラフスキー『カチンの森』(根岸隆夫訳)はこちら

- G・M・フレドリクソン『人種主義の歴史』(李孝徳訳)はこちら

- トニー・ジャット『ヨーロッパ戦後史』上(森本醇訳)はこちら

- トニー・ジャット『ヨーロッパ戦後史』下(浅沼澄訳)はこちら

- 『イリヤ・カバコフ自伝――60年代‐70年代、非公式の芸術』(鴻英良訳)はこちら

- アレックス・ロス『20世紀を語る音楽』 1 (柿沼敏江訳)はこちら

- アレックス・ロス『20世紀を語る音楽』 2 (柿沼敏江訳)はこちら