トピックス

ジャン・ジュネ『判決』

宇野邦一訳

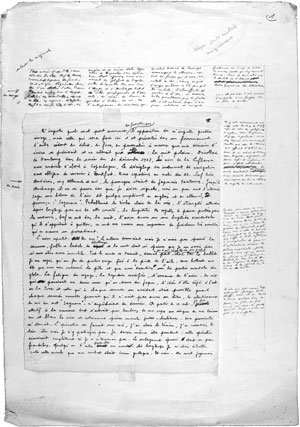

「ここに刊行するふたつのテクスト草稿は、1970年代中ごろ、ジャン・ジュネがガリマール出版社に渡したもので、大判の紙ばさみに保存されていた。このなかにはまた『恋する虜』の1節の草稿も含まれている。(…)われわれが『判決』と題したのは未完の本の断片で、ジャン・ジュネはこれを入念な書体で記している。グラフィックデザイナーのマッサンが作家の指示した素案をつくっていたが、実現されないままになっていた」

本書巻頭の諸言はこのように記しているが、死後刊行となるものの由来説明としてはなんともそっけない。そこでもう少し「説明」をふくらませてみることにしたい。背景をひとつ差し挟んでおくとすれば、住所不定で銀行口座もなく、前金を要求しながら何ひとつ完成した作品を寄こさない作家と全集版元であるガリマールとの前時代的な関係から、この時期、断片的なものであれ手書きノートの類はすべて出版社に送られて、タイプに打たれた1通が作家に返送、もう1通が出版社で保存されるようになっていたことである。

さて、もっとも重要な証言はシリア人演出家サッダーラーフ・ワンヌースによるものである。ワンヌースがジュネとはじめて会ったのは1970年の末、ダマスでのこと。その3年後、というから73年から74年にかけてのことだろう、パリで再会したさいのやりとりを86年、ジュネ追悼のかたちで公にした(「伝説と鏡のかなたに」鵜飼哲訳、「ユリイカ」1992年6月号)。そのとき「何人かの友人だけが知っていること」と断りつつ、ジュネは「私の人生について本を書いている」と打ち明けたというのである。それは日本に向かう飛行機のなかで「自分のなかに蓄積されたユダヤ‐キリスト教文化のあらゆる痕跡」が拭い去られるという経験から始まるものだった。

1967年12月、自殺未遂にいたる精神的危機の後、ジュネは長い旅に出た。その最初の訪問先が日本であり、その後タイ、インド、パキスタン、エジプトをめぐる。翌年3月帰国後すぐさま北アフリカのモロッコ、チュニジアへ。5月革命時はパリに戻っていたものの、8月にビザなしで渡米。そして年末はモロッコのタンジールに1ヵ月あまり滞在している。

取材目的のアメリカ以外はいずれも非キリスト教国だが、シカゴではヒッピーや学生による反戦デモ(「流血の日」)のただなかで警官隊に囲まれた。そして70年、ふたたび密入国したアメリカで「シカゴの8人目」ボビー・シールの裁判を傍聴、司法当局によるあからさまな人種差別を目のあたりにする。さらに同年10月、「黒い9月」後のヨルダンに赴き、パレスチナ人難民キャンプを訪れた。ジュネはいう。

「この本で私が特にやりたいと思ったこと、それはユダヤ‐キリスト教を批判し、私がこの宗教を拒否する理由を述べることだ。ほかの民族の経験も語る。パレスチナ人についての章もあるし、ブラックパンサーやユダヤ‐キリスト教世界を震撼させたその他の反逆についての章もある。この本を書くのは本当に楽しい。(…)死ぬ前に終わるとは思えない。未完の書物になるだろう」

むろんブラックパンサーのメンバーから、会談したアラファトから執筆を要請されていたということもあるだろうが、ジュネが対峙すべき「敵」はもはやフランス国家とブルジョワ道徳にとどまらず、アメリカ「帝国」、ユダヤ‐キリスト教と世界大に変貌をとげていた。それだけに、自身の立ち位置を根底的に鋳直す必要に迫られていた。ことに「ソルダットの兄弟」ジョージ・ジャクソン射殺事件は、よりいっそう監獄経験への内省を促したにちがいない。それゆえ「判決」という断片は「未完の書物」の序章であり、なおかつそれ自身で完結した反哲学的断章として、みずからの生涯の新たな透視図を素描するものとなったのである。

「ジュネが書くとすれば、イジチュールの冒険をふたたび行うことであろう。彼は最高審まで、すなわち〈抽象化〉と反省との最高段階まで到達しようと試みるだろう」(サルトル『聖ジュネ』白井浩司、平井啓之訳、新潮文庫)。じっさい「判決」から「私はいた、そして私はいなかった」にいたる筋道は一神教に抗うパガニスム的思考の真骨頂であり、ことのついでにハイデガー存在論を粉砕してしまう。

ところでワンヌースにたいして、ジュネは「未完の書物」の内容を語るだけでなく、「複雑で入念な形式」について語るとともに「ガリマール社から取ってきた原稿」を見せてもいた。「それは大判の原稿だった。その版組は、『タフシール・アル・ジャラライン』〔有名なコーランの注釈〕を思わせた。まんなかに四角い囲みで中央のテクストがあり、その周りに他のテクストが配置されていて、それぞれが別の活字で書かれていた」(「それぞれが別の活字で」というのは不明だが、「判決」草稿9のタイプ原稿またはマッサンが関与した「素案」だろうか?)

別の証言を重ねてみよう。「1970年代半ば、ジュネは30ページほどの大判の原稿をきれいに手書きしたか、あるいはタイプした。ジュネはさまざまな色で書かれたアラビア語の美しい本を見た。そこで彼は、この活字組の美しさと複雑さを再創造してみたくなった。傑出した活字職人マッシンに4ページ分組ませて、どんな具合か見ようとした」(エドマンド・ホワイト『ジュネ伝』下巻、鵜飼哲、根岸徹郎、荒木敦訳、河出書房新社)

グラフィックデザイナーのマッサンか活字職人マッシンかはともかく、つづく組見本の説明(これも微妙に形状が異なるが)や引用文から、この「30ページほどの大判の原稿」が「判決」であることは疑いようがない。そしてワンヌースも伝記作者も、選ばれた「複雑で入念な形式」についてはアラビア由来としている。

とはいえ、戯曲のト書きへの独特なこだわりもさることながら、ジュネ自身の「イジチュール」的系譜はやはり押さえておくべきだろう。「同性愛についての断章」(「レ・タン・モデルヌ」1954年)から「小さな真四角に引き裂かれ便器に投げ込まれた一幅のレンブラントから残ったもの」(「テル・ケル」1967年)へ。そしてこのレンブラント論に触発された書物、ページの左右でヘーゲル論とジュネ論が同時進行するデリダ『弔鐘』の刊行は1974年10月のことである。

『ジュネ伝』巻末年譜によれば1975年1‐8月は「回想録の執筆に専念」、9月になって「執筆中の作品に対して、これにふさわしい形式を見つけることができないジュネは行き詰まり、一時的に作品を放棄する」。したがって伝記本文中、マッシンに組ませた結果、「この4ページを見ると彼は、この計画の全体がこれでお終いだと言った。それが話し合われることは二度となかった」とあるのはこの時点を指すものと思われる。

なぜジュネが「お終いだ」と考えたかはわからない。ホワイトが挙げる理由もじつのところ憶測の域を出ていない。いずれにせよ「自分の人生について」の本、「回想録」の構想は、ジュネがふたたび中東への旅に出るまで眠り込むことになるのである。

- 『ジャコメッティ エクリ』矢内原・宇佐見・吉田訳はこちら

- 矢内原伊作『完本 ジャコメッティ手帖』 I 武田昭彦他編はこちら

- 矢内原伊作『完本 ジャコメッティ手帖』 II 武田昭彦他編はこちら

- J・ロード『ジャコメッティの肖像』関口浩訳はこちら

- 宇野邦一『映像身体論』はこちら

- F・ガタリ『アンチ・オイディプス草稿』ナドー編/國分・千葉訳はこちら