2013.06.10

川端康雄・菅靖子訳

2013.06.10

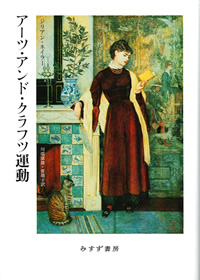

原著は1971年に初版がStudio Vistaより、1990年に第2版がTrefoil Publicationsより刊行された。本書は後者の邦訳である(ちなみにアメリカ版はMIT Pressより1985年に出ている)。「アーツ・アンド・クラフツ」文献のなかでも草分け的存在といえるが、類書がその後多く刊行されるなかでの古びなさ、その「独自の価値」について、「訳者あとがき」は端的にこう指摘している。

資本主義先端国のイギリスにおいて粗悪品が大量生産される事態を官主導(博覧会の開催、デザイン学校の設立など)で改善していこうとする動きがあるなかで、「人間そのものの分割」を強いる機械生産でなく、労働の喜びをもたらすギルド的組織形態の模索も試みられた。方向性はまったく異なるものの、「グッドデザイン」を求めることは変わらない。むしろその鋭い対立のなかでこそ実用品のあるべき形が研ぎ澄まされていったといえるだろう。そしてそのような「前史」を背景にアーツ・アンド・クラフツ運動が勃興したのである。

運動の名の由来は「アーツ・アンド・クラフツ展覧会協会」にあり、1886年設立時のメンバーにウォルター・クレイン、W・A・S・ベンソン、ウィリアム・ド・モーガン、ルイス・F・デイ、ウィリアム・レサビーなどがいる。いずれも真正のラスキン主義者かモリス主義者である。意外にも先達のモリスそのひとは協会設立に消極的だったというが、1888年に第1回の展覧会が開催されるやたちまち国内外で評判を得るにいたった。

世紀をまたぐ7年間、ムテジウスは「イギリス建築の発展を報告する任務を与えられて」ロンドンに滞在していた。1900年開催の「ウィーン分離派」展で主役となったのはふたりのチャールズ、アシュビーとマッキントッシュである(しかも後者は本国ではあくまで傍流でしかなかった)。そして20世紀に入って10年近く経過してもなお、アドルフ・ロースは「イギリス人はますます豊かに、われわれはといえばますます貧しくなってゆく」と嘆いていた(「装飾と犯罪」)。

プレモダニズム期に世界の頂点に達したイギリス・デザイン。しかし、モダニズムにおいては中心的役割を果たしたわけではない。むろん、このことについても本書は見解を示しているが、この種の連続と非連続についての問題は「ペヴスナー風の歴史決定論とはちがう方向に議論」を進めるべきではないか、と著者は再版のさいに記した。その問いは、なお開かれたままである。

2013.06.10

2013.06.10

「笠原嘉臨床論集」 全5冊・完結