2014.05.27

野呂邦暢『兵士の報酬』

随筆コレクション 1 [全2巻]

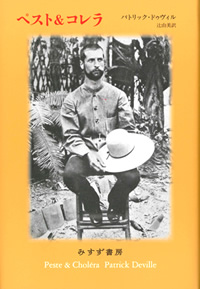

神経科学者がヒヒと暮らした奇天烈な日々 大沢章子訳

2014.05.26

とにかく笑える! でもじつは、生真面目な人の神経を逆なでしたり、はらはらさせたりするたくらみも随所に仕組まれている。5月刊行の、ロバート・サポルスキー『サルなりに思い出す事など』のことである。

著者はストレスが神経に及ぼす影響を研究しているアメリカの神経科学者で、研究のために20年以上にわたりヒヒの一群を観察した、ケニアでのフィールドワークの歳月をこの本でおもしろ可笑しく語っているのだが、まず冒頭で、観察対象のヒヒたちに「アブサロム」「ギデオン」などと旧約聖書に由来する名前をつけているのからして傑作。これは国民の4分の1が進化論を信じていないというアメリカでこそブラックユーモアとして炸裂する仕掛けだけれど、ユダヤ教にもキリスト教原理主義にも縁の薄い私のような日本人が読んでも、このいたずらが随所でジャブのように効いてきて、どうしても笑いのスイッチが入りやすくなってしまう。

著者がヒヒたちを思い切って擬人化して描いているのも、四角四面な見方をすれば、えらく挑発的な所業ということになるらしい(動物を擬人化して見ることをタブー視する昨今の生物学の“政治的公正”に照らして)。擬人化しているというのは、たとえば下のような描写である。

こういう書き方について、著者自身はアメリカの文芸批評サイトSalon.comのインタビューで、こんなふうに語っている。

“政治的に不公正”と指さされるリスクの回避にみんなで汲々としている世の風潮への皮肉も込めた、クールな切り返し、ですよね。小さい頃に「大きくなったらマウンテンゴリラになる」と思っていたのがそのまま大きくなって霊長類研究の専門家になったと聞くと、どんなに純粋で素朴でで一途な人物かと思いきや、著者はこんなふうに切れる頭で言うことがいちいち皮肉になってしまうひねくれ者なのである。それでいてこの人はやっぱり、ヒヒたちや東アフリカの国で出会った異文化の人々と愛憎入り混じる本物のコミットメントを結んで暮らせるだけの、一面の純朴さとか、情の深さとか、一途さも人並みではないものを持っている。上に引用したSalon.comのインタビューのライターは、「霊長類学界のマーク・トウェイン」と評しているけれども、マーク・トウェインよりハートは大きくてワイルドじゃないかしら(見た目どおりに)。ひねくれ者の著者のクールな観察眼とビッグな(人類愛ならぬ)霊長類愛が生みだした、可笑しくて切なくて、登場する霊長類全員が愛おしくなるようなメモワール『サルなりに思い出す事など』を、どうぞお楽しみに。

2014.05.27

随筆コレクション 1 [全2巻]

2014.05.26

辻由美訳