トピックス

富山太佳夫『おサルの系譜学』

歴史と人種

いまどき学会の雑誌とか大学の紀要を一読して、おもしろくないといって怒るような人はどこにもいないだろう。執筆者本人か関係者(?)しか読まないのがふつうである。しかし、世のなかには例外というものがあって、その見本がこの本である。同志社大学の研究雑誌で「ホッテントットのヴィーナス」を手にした読者はそれこそ目をみはっただろう。学術論文にあるまじき、刺戟的な発見に満ちているのだから。アクーニンのみごとな推理小説を分析・評価した「推理小説、一九世紀に向かう」も同断である。

英米文学研究の本としては奇妙なタイトルであるが、これは著者の問題意識にあって強烈に結びあっているので、まずは一読していただきたい。自身、本書を「自伝的エッセイ集」とも考えている。専門からして、ブロンテ姉妹やフォークナーが扱われているのは当然として、本書の特色は従来の文学研究の域を大きく超えて、歴史や民俗学や自然科学、わけても生物学の分野に分け入っていることであろう。かのダーウィンが生まれてもう200年が過ぎたが、かれの『種の起源』はおそらくマルクスの『資本論』よりもいま隠れた影響力を発揮しているのではないか? お〈サル〉の表象が軽蔑的に使用され、黒人が劣等と見なされる思考には長い歴史があり、それは現在も隠微なかたちで多くの場面で作用しているのではないか? 本書の底を流れているテーマの一つは、この社会的ダーウィニズムにたいする危機意識とそれへの批判である。この視点が、これまでの文学研究とはちがう、一種の慷慨に似た熱を本書が発している所以であろう。この姿勢は「労働のネットワーク」というきわめて今日的な論考=エッセイによく表われている。

第一級の学術論文の成果と、読んでおもしろいエッセイが融合した稀有の一冊である。

- 富山太佳夫『ポパイの影に――漱石/フォークナー/文化史』はこちら

- ソンタグ『書くこと、ロラン・バルトについて』富山太佳夫訳はこちら

- ソンタグ『隠喩としての病い・エイズとその隠喩』富山太佳夫訳はこちら

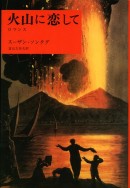

- ソンタグ『火山に恋して』富山太佳夫訳はこちら

- ソンタグ『土星の徴しの下に』富山太佳夫訳はこちら

- フレドリクソン『人種主義の歴史』(李孝徳訳)近刊情報はこちら

- レヴィ=ストロース『人種と歴史』(荒川幾男訳)はこちら

- サックス/グールド他『消された科学史』(渡辺政隆他訳)はこちら

- セーゲルストローレ『社会生物学論争史』 1 (垂水雄二訳)はこちら

- セーゲルストローレ『社会生物学論争史』 2 (垂水雄二訳)はこちら