トピックス

M・オンダーチェ『映画もまた編集である』

ウォルター・マーチとの対話 吉田俊太郎訳

本書の帯やカバーに掲載しているスティーヴ・エリクソンの推薦評(内容はこちら)はもともと、エリクソン自身のインタビュー記事の一節だった。自身も一度は映画作家を志し、映画評論でも活躍する鬼才にここまで言わせるとは(!)、いったいどんな本なのか。

初めて原書を手にしたとき、適当な箇所をパラっと開いて最初に目に入ったのが、映画制作にあたって「数学的要素を道案内役として頼りにし」ているというウォルター・マーチのこの言葉:

- たとえば、「2.5」──観客が一瞬の間に理解できる主題の数。「14」──アクション・シーンには1分間に平均14種類のカメラアングルが使われる。「30」──最初のラフ編集の長さは完成品の映画の長さより30パーセント以上超過させるべきではない。ほかにもいろいろあるけれど、おそらくは、私たちがまだ発見していない論理の大陸のほんの一角に過ぎないだろう。

全体を読み終わるとよりはっきりするのだが、マーチという人は、なんでも定量的にとらえる特殊感覚(理系分野の技術者や研究者にも稀にいますね)をもって映画編集をやっている、ちょっとした奇人なのである。

また別のページを開くと、そこでの話題は映画《イングリッシュ・ペイシェント》。原作『イギリス人の患者』にあった、「登場人物がヒロシマ原爆投下のニュースを聞いてショックを受けるシーン」を映画にも入れようとして、結局うまく機能せず、別の爆弾の爆発のエピソードに挿げ替えられたという一件を二人が話している:

- オンダーチェ とても奇妙に感じたのは、おそらくそれが映画たるゆえんなのでしょうけれど、[《イングリッシュ・ペイシェント》が]メイン・ストーリーの外側にあるヒロシマの悲劇というもっと大きなカンバスに飛躍することができなかった点です。同じように、映画の場合、ずっと組み上げてきた深いドラマ性が、アイロニーひとつで台無しになってしまうこともありますね。

映画ではクライマックスで「愛しあうふたり」が一緒になりさえすれば、たとえそのとき敵が火星から地球を滅ぼそうと猛スピードで迫っていたとしても、それはハッピーエンドと認識されるのだとカート・ヴォネガットがどこかで言っていました。

- マーチ うん、おそらく映画は文章よりもずっと慣性が大きいんだろうね。小説ならスルリと軌道を転換させることができても、映画でそれをやると致命傷になってしまうんだ。

本書は基本的にはオンダーチェがマーチにインタビューして、主としてマーチの世界を引きだしているのだが、オンダーチェ自身も相手に問うことを通して自らを表現するしたたかな聞き手として、対話全体を一個の作品へと構築している。一方、上でマーチが「慣性(inertia)」のような物理学の概念を比喩的に使っているのは、いわばマーチ節。彼は映画を語るうえで、ほかにも「プロクルステス方式とスパゲティソース方式」、「ヨブの悲劇の瞬間」といった素敵にユーモラスな語彙を、数字と同じく精度をぴたっと合わせて使う。

この二人がそれぞれ独特の感覚をあちこちで閃かせながら、映画編集について、監督について、音楽について、カットポイントについて、さらに、シーンの並べ替え、観客の感覚、聴覚的「空間」の演出、音の化学反応、映画の進化、名画の制作秘話、小説と映画、その他その他について縦横に語らっている。一方、具体的な編集技法(とその技の磨き方)については、マーチは自分のやり方をあくまでシンプルかつストレートに、(ただやってみるだけなら)いますぐ誰でも試せるかたちで説いている。

映画を、もし映画編集者の視点から眺めることができたら、フィルムを映画たらしめるマジックが明快に見渡せるのだろうか? エリクソンが言う、「サブリミナルな判断」がある程度明らかになるという意味では、答えはたぶんyes、ただし、映画が明快さだけではとても制圧できないほど複雑かつ霊妙なものであることも、より如実に突きつけられることになるのだから、体験全体としての答えは大文字のNOということになるだろう。

そんな眺めを覗きこむ、珠玉の一冊をどうぞ。

- 佐藤真『ドキュメンタリーの修辞学』はこちら

- コリン・マッケイブ『ゴダール伝』(堀潤之訳)はこちら

- S・レイ編『わたしは邪魔された――ニコラス・レイ映画講義録』(加藤・藤井訳)はこちら

- 『ジャン・ルノワール自伝』(西本晃二訳)はこちら

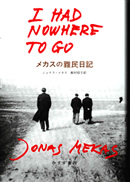

◆[新刊]ジョナス・メカス『メカスの難民日記』

『映画もまた編集である』と同日に、映画作家ジョナス・メカスの前半生の破天荒な日常の記録『メカスの難民日記』(飯村昭子訳)もみすず書房より刊行となりました。