トピックス

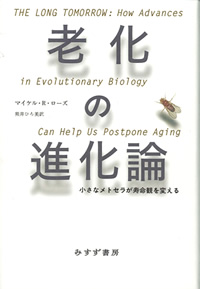

マイケル・R・ローズ『老化の進化論』

小さなメトセラが寿命観を変える 熊井ひろ美訳

老化を先送りにしたり、寿命を延ばしたりといった話題を扱う本となると、まず科学的・医学的な信頼性が気になるものだが、本書は老化の進化理論研究を牽引する科学者が研究の現状をじつに率直に語っている本で、その点はまず間違いなく信頼できる。進化の観点から老化についてどんなことがわかってきたのか、最初に目次をチェックしてみてほしい。

老化の科学の中身についてはとにかくこの本を読んでもらうことにして、本書にはもう一つ興味深い側面があるのだが、それは、生物学研究の現場における過去半世紀の劇的な変化が、著者の研究人生にそのまま反映されていることだ。特に80‐90年代、アメリカにおける生物学研究の情景は、70年代以前とは大きく様変わりした。それはバイ・ドール法の帰結でもあり、(冷戦の終焉後)生命科学分野が大規模な研究投資の対象となったためでもあり、バイオテクノロジーの成熟のタイミングとも重なって、ようするに“生物学産業”が急拡大した。本書『老化の進化論』はその変化のちょうど前後にまたがる時代を歩んだ研究者が、乱暴なぐらいあけすけに自分のキャリアを振り返った回想録でもある。

- ぼくの見てきたかぎりでは、博士課程の学生の大半はお話にならない代物を研究テーマとして与えられていたのだ。

(思い当たることのある元・院生の方々も少なくないんじゃなかろうか?)著者ローズはこんな物言いの人で、歯に衣着せない。ジョン・メイナード・スミスに初めて面会したときの下のエピソードも、いかにもこの人らしい。

- その1975年の夏のとある生物学会議の最終日、ぼくはメイナード・スミスの部屋の扉をノックした。彼は当時、イングランドでも指折りの偉大な生物学者で、それなのにアメリカの潤沢な資金やオーストラリアの快適な気候を求めることなく国内に残っている数少ないうちのひとりだった。その時点では、ぼくにとって世界で誰よりもすばらしいと思い、尊敬する人物だったのだ。どれだけの決意を要したかで言えば、神様の扉をノックしているようなものだったかもしれない。

- (中略)

- とうとう扉が開いた。メイナード・スミスがそこにいた。白髪まじりの長髪は後ろになでつけられ、ハトの目のような眼鏡を掛けていて、肌には赤やら白やらの斑点が浮かんでいる。この偉大なる男は機嫌が悪かった。

- 「すまないが、いまは話ができない」と彼は言った。「ちょっと問題が起きてしまって」ぼくが部屋にきたことで困っているように見えた。約束はとりつけてあったのに。

- それまでの2週間の出来事がぼくの頭の中を駆けめぐった。一緒にビールを飲もうという誘いを断ったせいか? ぼくの英語がマナーに欠けていたからか? たぶん年齢を尋ねたときのことが原因だろう、とぼくは思った。まもなく定年退職してしまうのではないかと心配で尋ねたのだ。彼は笑って、いくつに見えるかと訊いてきた。ぼくがうっかり「80歳くらい」と口走ると、彼はもう笑ってくれなかった。そのとき彼は55歳だったのだ。

この著者だからこそ、本書からは彼らの世代のノリというか、波長のようなものまで伝わってくる。

1975年に大学院生の著者が入門しようとしたジョン・メイナード・スミスは、20世紀の理論生物学の発展の立役者だった。30年後に著者が関わっているのは、「老化治療」の「キラー・アプリケーション」を探し求める「ベンチャー企業」だ。これは、かつて禅僧となることを志して永平寺の山門を叩いていた若者が、今では都会でお寺ビジネスの先端を突っ走っているイメージに近い……と言ったら、語弊があるだろうか。こうした世代の回想録が出てきはじめた今、アメリカの生物学研究の現場全体に起きたマインドの変化を、いよいよ余所事とは片付けられない気がする。

- トピックス「ハーマン『親切な進化生物学者――ジョージ・プライスと利他行動の対価』垂水雄二訳」はこちら

- ニック・レーン『生命の跳躍――進化の10大発明』斉藤隆央訳はこちら

- ニック・レーン『ミトコンドリアが進化を決めた』斉藤隆央訳・田中雅嗣解説はこちら

- カーシュナー/ゲルハルト『ダーウィンのジレンマを解く――新規性の進化発生理論』滋賀陽子訳・赤坂甲治監訳はこちら

- K・E・スタノヴィッチ『心は遺伝子の論理で決まるのか――二重過程モデルでみるヒトの合理性』椋田直子訳・鈴木宏昭解説はこちら

- ジョゼフ・ルドゥー『シナプスが人格をつくる――脳細胞から自己の総体へ』森憲作監修・谷垣暁美訳はこちら

- トピックス「エヴェレット『ピダハン――「言語本能」を超える文化と世界観』屋代通子訳」はこちら