トピックス

D・L・エヴェレット『ピダハン』

「言語本能」を超える文化と世界観 屋代通子訳 [大好評6刷]

サバイバル登山家・服部文祥氏が『ピダハン』書評エッセイをおよせ下さっています。

担当編集者からひとこと

帯文には“数がない”“「右と左」がない”“色名がない”“神もいない”の4つを挙げたが、それだけで驚くのはまだ早い。あって当然と思っていた何かがピダハンの世界には見つからないことよりも、どうしてピダハンにはそれが必要ないのか、その理由のほうがはるかに深い驚きをもたらすのだ。たとえば、ピダハン文化に「右と左」がないのは、一体どういうことなのか。本書でそれを説明している部分を少し抜粋してみる:

- 【著者が、友人であり言葉の先生と仰ぐコーホイという名のピダハンに「右手/左手」を表す言葉を尋ねる場面】

- この先聖書をピダハン語に翻訳することができるようになるんだろうか──右手と左手といういたって簡単な語彙さえつきとめられないこのわたしに。ああ。じつにむしゃくしゃする。コーホイが凝りもせず同じ作業に付き合ってくれるというのがせめてもの救いだった。わたしは最初からやってみた。

- 「マン・エスケルダ」〔「左手」を意味するポルトガル語〕

- これにコーホイはこう答えた。「手は上流にある」

- やれやれ今度は何だっていうんだ。わたしは辟易した。こいつ、おれをからかってるのか。

- わたしはコーホイの右手を指差してみた。

- 「手は下流にある」

- 〔中略〕

- ピダハンには川がどこにあるかわかっている(わたしにはどちらがどちらかまったくわからなかった)。方向を知ろうとするとき、彼らは全員、わたしたちがやるように右手、左手など自分の体を使うのではなく、地形を用いるようだ。

- わたしにはこれが理解できなかった。「左手」「右手」にあたる単語はどうしても見つけることができなかったが、ただ、ピダハンが方向を知るのに川を使うことがわかってはじめて、街へ出かけたとき彼らが最初に「川はどこだ?」と尋ねる理由がわかった。世界のなかでの自分の位置関係を知りたがっていたわけだ!

つまり、位置や方向を認識する際のXYZ座標軸が自分の体に固定されているのではなくて、自分にとって外部環境としてあるもの、具体的には特定の川を含む地形が、位置と方向の基準軸になるというのだ。

位置と方向についてこういう認知をするのはピダハン族だけではないらしい。でも、以下の「オイー」に関する部分などを読むにつけても、たんに位置方向の知覚のモードがわれわれとは違うという話ではなく、世界の捉え方のモードがまるごと違うのだと感じる。

- 環境に関連するもうひとつの言葉「オイー」も、幅広い意味をもつ。最初わたしは、「オイー」とはたんに「ジャングル」を意味すると理解していた。それが最も一般的な用法だからだ。やがて実際には「オイー」が、「ビギー」と「ビギー」の間のすべての空間を示すことに気づいた。〔「ビギー」は世界を構成している階層のこと。〕つまり、「生物圏」の意味にもなるし、「ジャングル」の意味にもなり、われわれの住む惑星を表すと同時に地表の土を表すこともできる「earth」に似ている部分がある。ジャングルに入ろうとするとき、「オイーに行く」と言えるし、カヌーに乗っていて、あるいは刺す虫が体に止まっているのを見て「動かないで」と言いたいとき、「オイーのなかで動くな」と言うこともできる。雲ひとつない快晴の日は、「オイーはきれい」だ。だからこの言葉はたんなる「ジャングル」よりずっと広い。

ここで著者はわりと何気なく書いているが、「オイーのなかで動くな」にはギョッとしませんか? 誰かに向かって咄嗟に「動かないで!」と言いたいときに、なんでわざわざ「オイーのなかで」が付いてくるの?! 自身も相手も不動の「オイー」のなかでうごめく何かとして捉えられている、つまり不動の「オイー」との関係で客体化されているからなんだろうか。

「我思う、ゆえに我あり」はしょせん西欧的な憂鬱にすぎなかった? 本書で紹介されているピダハン文化の特徴一つ一つの不思議さに思いを巡らしながら読み進んでいると、自分の乏しい想像力ではまったく追いつかず、ほんとうに脳みそをいっぺん捏ねまわしたくなる。

ほかにも、たとえばピダハンはほとんど記号化・抽象化をしない──何事も記号化せずに複雑なままにしておくことができる──ように見えるのだが(数がなかったり、色名がなかったりすることもそう)、それもわれわれには真似しようったって一度生まれ変わらない限りできそうにない。

- ピダハンに紙を所望されて渡すと、「物語を書き記す」という事実に思い当たる。書かれているのは、まったく同じ円形の模様で、それが繰り返し出てくる。だが書いた人物はその物語をわたしに「読んで」聞かせてくれる。内容は、その日の出来事、病気の知り合いのことなどなどで、書かれた模様を読んでいるのだという。紙に模様を描いてそれを指し示しながらポルトガル語の数字を読み上げる者もいる。模様がどれも同じで区別できないことも、書き方には正しい書き方と間違っている書き方があるということもまったく意に介さない。こちらがある記号を二回描いてくれと頼んでも、まったく同じ模様が描かれたためしはなかった。彼らは自分たちの模様も、わたしが用いる記号も同じようなものだと考えていた。

こうした例の一つ一つはピダハン文化の「かけら」みたいなもので、本書に語られているピダハンの文化はじつにどこから見ても、われわれ読み手をクラクラさせるようなものだ。本書で、自分の世界観が丸ごと相対化されるような強烈な読書体験をしてください。

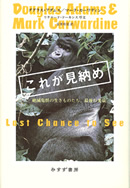

- ダグラス・アダムス/M・カーワディン『これが見納め――絶滅危惧の生きものたち、最後の光景』安原和見訳はこちら

- ニック・レーン『生命の跳躍――進化の10大発明』斉藤隆央訳はこちら

- K・E・スタノヴィッチ『心は遺伝子の論理で決まるのか』椋田直子訳・鈴木宏昭解説はこちら

- A・クラインマン他『他者の苦しみへの責任』坂川雅子訳・池澤夏樹解説はこちら

- 中村圭志『信じない人のための〈宗教〉講義』はこちら

- N・チョムスキー『デカルト派言語学』川本茂雄訳はこちら

- R・ヤーコブソン『一般言語学』川本茂雄監修はこちら

- E・バンヴェニスト『一般言語学の諸問題』岸本通夫監訳はこちら

- C・レヴィ=ストロース『野生の思考』大橋保夫訳はこちら

- C・ギアツ『ヌガラ』小泉潤二訳はこちら