2014.01.24

外山滋比古『人生複線の思想』

ひとつでは多すぎる

藤田祐訳

2014.01.24

ヤン・コットの自伝『私の物語』(1994年小社刊、品切)は、戦後ポーランドの文化人知識人の実態を知るために必読の名著だが、コワコフスキが登場する印象的な場面がある。1961年秋、ヘンリク・ホラント(映画監督アグニェシュカの父)が官憲の家宅捜査を受けていたアパート八階の窓から墜落、死体は舗道に横たわった。真相不明のまま葬儀がおこなわれた。

「辛く苦い葬儀だった。弔辞も花輪もなかった。ただ、棺桶が縄を使って降ろされると、門の所で売られていた色の暗い菊の花束と、ニ、三本の蘭が、砂と一緒に穴の中へ舞っていった。とその時、誰だかわからないが――あるいはレシェク・コワコフスキだったか――インターナショナルを口ずさみ出した。その旋律も言葉もとうに命を失い、何千何万という式場で単に妥協と服従の儀式としてしか歌われなくなっていたこの歌が、ホラントのこの葬式で、思いがけなく挑むように、促すように響きわたった。『起て、呪われた地の民よ……』」(関口時正訳)

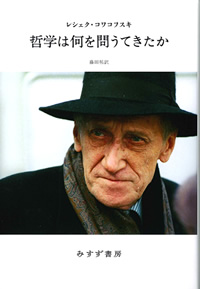

人間の本質が試される瞬間、やはりコワコフスキはカッケ―! その五年後に政権党を批判して亡命を余儀なくされてからの世界的名声は言うまでもないが、本書『哲学は何を問うてきたか』の原型となったテレビ講義をYouTubeで見るだけで(字幕がないのが辛い)、この哲学者がタダ者でないこと瞭然である。著者のポートレートを装丁に使いたくなる絶対的な例となったことも了解いただけるだろう。

ところでコワコフスキの著書は、主著『マルクス主義の主要潮流』以下、ほとんど日本語では読めない。それでも沼野充義氏らの努力でユニークな短編集『ライロニア国物語』(国書刊行会)が出ているのは有難い。大いに笑えてしかも不気味な、この物語を舞台化したポーランドの演劇集団が三年ほど前に来日した。両国にあるシアターでの上演は見逃したが、休日に劇団員たちが吉本大輔の舞踏を見に訪れた生田の小さな小屋で、彼らとビールを飲む機会を得られた。すでに本書の翻訳権を取っていたので、コワコフスキの小さな哲学書を出す予定だと言ったら、男優女優の目がいっせいに輝いたのを覚えている。座長(?)など「あれは素晴らしい本だ」と握手を求めてきたぐらいだった。ポーランドのある種の人々にとって、コワコフスキは特別な存在なのだ。

この本は解説書ではない。最初から終りまで、受け売りの要約も、たるんだ説明もない。不条理きわまりない20世紀を生き抜いた類まれな頭脳と気骨の持ち主が、この世界とは何か、神はいないのか、悪とは、幸福とは……と考えつつ、ソクラテスからヤスパースまでの大哲学者と議論している本である。ゆっくりと何度でも読むに足る本である。読むのに疲れたら、表紙のコワコフスキの顔を眺めていただきたい。こんな深みある顔の人物が書いた書物だと思えば、先を続ける勇気を持っていただけるはずである。

『ヤン・コット 私の物語』関口時正訳[ただいま品切です]

『ヤン・コット 私の物語』関口時正訳[ただいま品切です]

2014.01.24

ひとつでは多すぎる

2014.01.24

溝口健二映画を聴く