2014.06.26

H・ハルトゥーニアン『アメリカ〈帝国〉の現在』

イデオロギーの守護者たち 平野克弥訳

萱野有美訳

2014.06.25

イタリアの写真家と聞いて、すぐにある特定の写真家を連想される方は少ないのではないだろうか(2008年、2013年と東京都写真美術館で大々的にマリオ・ジャコメッリの紹介は行われている)。19世紀に誕生した新しい表現領域、写真と映画のうち、イタリア映画については日本においても同時代的に研究や紹介がなされてきたが、イタリア写真についてはほとんど空白の分野としていまだ残されているのが実情だろう。こうした状況は、当のイタリアでも変わりなく、伝統的な絵画・彫刻・建築、そして「ネオレアリズモ」に代表される映画に圧倒されて、写真の領域はやや周縁に追いやられたままであるように思われる。それは、各主要都市にかならず置かれる美術アカデミー(Accademia di belle arti)やローマにある国立映画学校(Centro Sperimentale di Cinematografia)という確固たる歴史をもつ教育機関、また、それに伴う各主要文化機関や企画の充実ぶりにも顕著である。このような置き去りを回復するかのように、近年イタリアでは、写真専門の教育機関の設立、写真フェスティバルや展覧会の開催などの取り組みが活発化している。

およそ20年の時を経て、本書がイタリアで刊行されることになったのも、あるいはそうしたイタリア国内での流れに押されてのことかもしれない。2013年には、国立21世紀美術館(Museo nazionale delle arti del XXI secolo、通称MAXXI、2010年ローマに開館)で、約300点からなる大規模な回顧展「イメージを通して考える Pensare per immagini」(2013年4月24日-10月27日)が行われ、その後サン・パウロ、リオ・デ・ジャネイロと巡回したのち、現在はルイジ・ギッリの馴染みの土地レッジョ・エミリアに里帰りし、2006年から毎年開かれている国際イベント「ヨーロッパ写真Fotografia Europa」内の主要展覧会として先日オープニングが迎えられたばかりである(2014年5月2日-6月28日)。

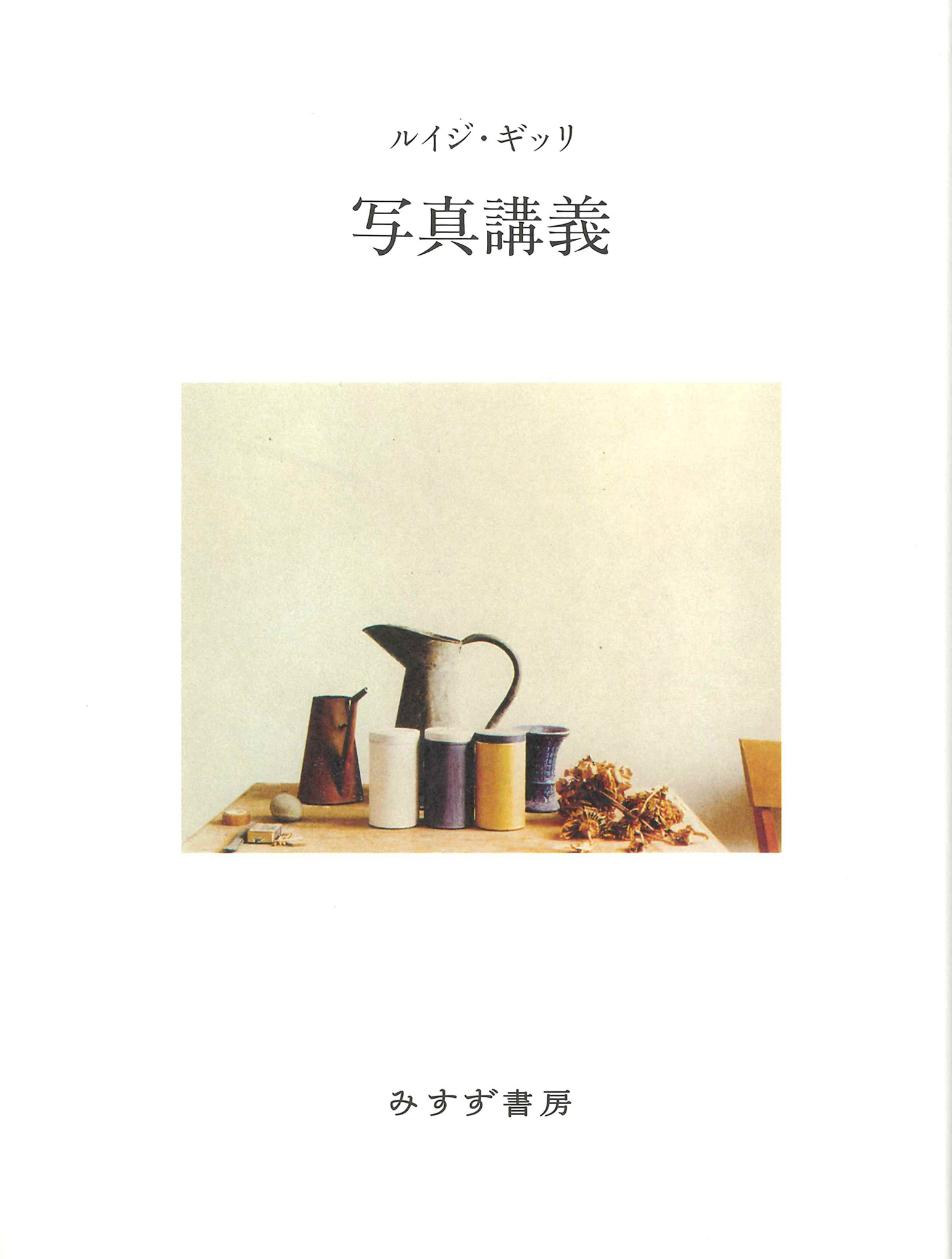

日本におけるギッリの作品紹介については、これまでいくつかのギャラリーで写真展が行われたり、いくつかの書店では写真集も入手可能であり、どこかでギッリの写真を見たことがある方もきっとおられることだろう。そして、ギッリの写真のなかでもっとも知られている作品といえば、本書表紙にも使用した「モランディのアトリエ」シリーズの写真ではないだろうか。この二人の存命中、彼らの間に直の接触はなかったが、モランディの死後、この画家の作品をボローニャ市へ寄贈する際の保証人でもあったカルロ・ズッキーニとギッリとの偶然の、またある意味では運命的な出会いから、このアトリエ写真は実現するに至った。撮影は、モランディが生涯のほとんどの時間を過ごしたボローニャ市内フォンダッツァ通りのアトリエと、車で40分ほどフィレンツェ方面に下ったところにある晩年の避暑地グリッツァーナのアトリエで行われ、ギッリはその機会に約400枚ほどの写真を撮っている。

ギッリの作品に私が惹かれたのは、誤解を怖れずに言うなら、その特徴の無さ、その無音さからだった。写真がある瞬間を切り取る表現だとするなら、その切り取られた瞬間は私たちの時間の流れから断絶され、その切り取られた枠のなかでの永続を前提としてもう一度生きるはずだろう。しかし、ギッリの写真からは、そうした劇的な訴えは聴こえてこない。聴こえてこないどころか、その一枚を前にしても、とくに気を取られることも、記憶の片隅にすら残らないかもしれない。どこにでもある写真、私が撮りましたと名乗ろうとしない写真、そんな無記名性に、私はその前を通り過ぎることができず、立ち止まってしまった。そして、こちらが写真一般に当然のようにあると思っていたなにかが「無い」写真を見つめながら、だれがこの写真を撮ったのだろう、どうしてこんな写真を撮るのだろうという率直な疑問を持った。写真を見れば見るほど、その疑問はつのった。それが、私が本書を手にとった動機である。

ギッリは講義のなかで、一枚の写真を撮るということが、今という現代のなかでどのような意味を持ち得るのかを語る。(…)これからの若き〈メディア・オペレーター〉たちに向けられたその言葉は、ギッリ自らが見つけ出し、噛み砕き、自分のものとした言葉、それ以外のなにものでもない。私たちの耳に届くその「声」のトーンは、彼の作品にある淡い色のそれとそう遠くはないかもしれない。しかしそこには、ゆっくりと、じっくりと燃え、私たちに原始の温かみを教え、柔らかな明かりを伝えてくれるロウソクの灯のような芯の熱さがある。

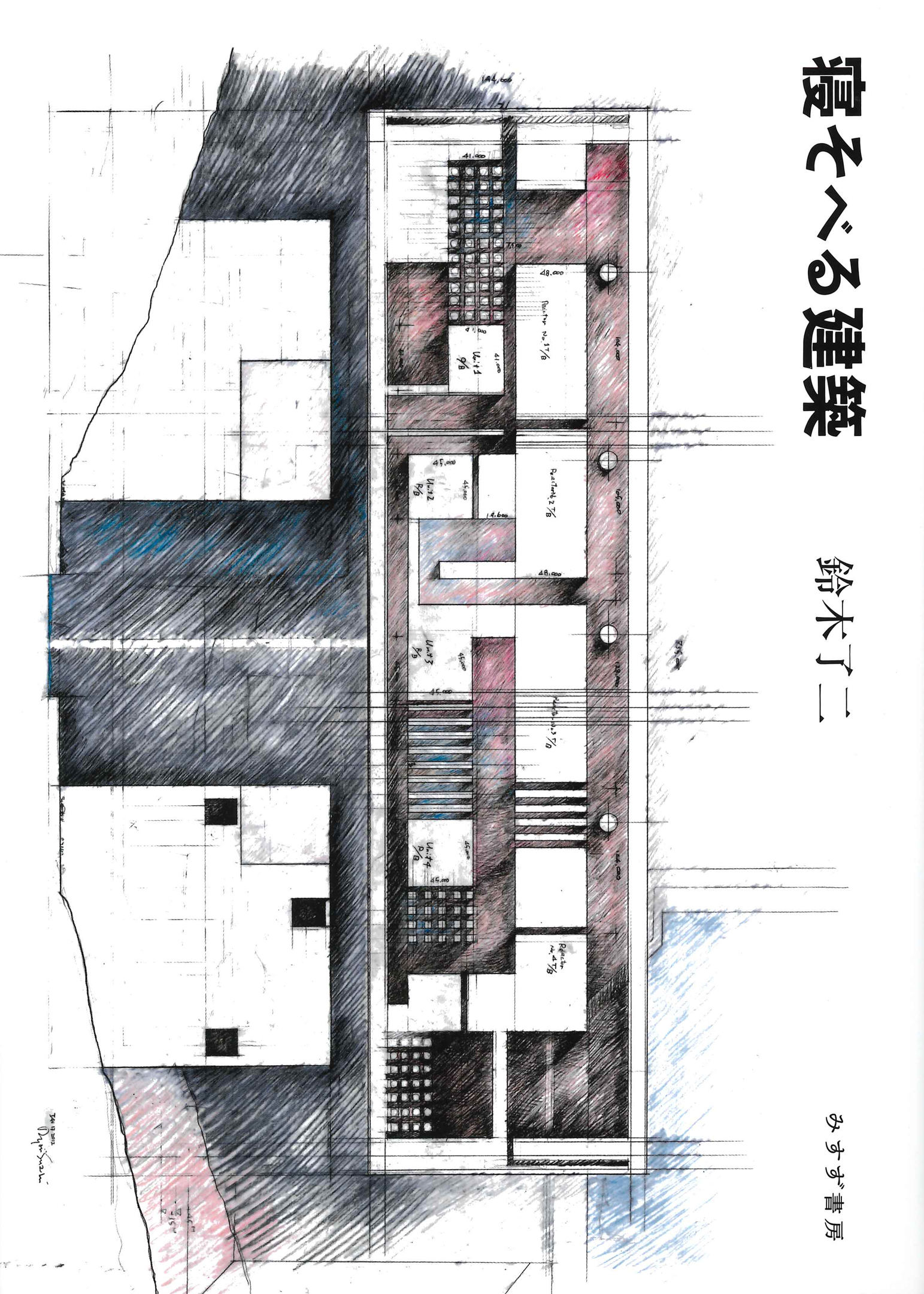

ギッリがカメラを本格的に始めたのは30歳の頃、そして写真家として生きた時間はわずか19年。その間、主な制作対象となったのは「イタリアの内と外」である。イタリアの「内」、室内での制作のうち、ひとつの重要な成果として先のモランディのアトリエ撮影を挙げるなら、イタリアの「外」、屋外の制作では、20世紀イタリア建築を代表する建築家アルド・ロッシとの共同制作を挙げることができるだろう。ギッリは、「写真家の仕事というのは、世界を駆け廻ること」だとし、ポー川流域、パダナ平原、そして国道エミリア通り沿い(リミニから、ボローニャ、モデナ、レッジョ・エミリア、パルマ、ピアチェンツァを繋ぐローマ街道の一つ、紀元前187年建設)によく写真を撮りに出かけていた。外に出て、町から町へと移動し、新しい場所を発見するという身体感覚、あるいは空間感覚、つまり、空間、風景、環境の構成といったことについては、カメラを手にする以前の職業、測量士の仕事から多くを学んだと、親友の写真家クロード・ノリによるインタヴューで答えている。町の壁、シャッター、名もない建物、郊外に点在する凱旋門、廃屋などを撮ってきたギッリにとって、景観を構成する基本の要素としてつねに建築はあった。しかし、ロッシとの「いつも一定の距離を保った不思議な」協同制作は、「とても興味深く、刺激的」とのちに本人が書いているように、その後の「イタリアの風景」という重要なテーマを掘り下げる際の大事な参照点になったことは想像に難くない。残念ながら、本書にロッシの建築写真は収められていない(舞台美術の写真のみ)。建築、また建築写真に興味がある方は、ぜひ一度、ご覧になっていただけたらと思う。

copyright Kayano Yuumi 2014

(訳者のご同意を得て抜粋転載しています)

2014.06.26

イデオロギーの守護者たち 平野克弥訳

2014.06.25