2017.09.08

「コード・ブルー」のシーズン3が素晴らしい……若き研修医ガワンデ

アトゥール・ガワンデ『予期せぬ瞬間――医療の不完全さは乗り越えられるか』

岡田温司『映画とキリスト』

2017.08.10

性懲りもなくまた映画についての本を書いてしまった。キリスト教と美術との関係に長らく関心をもってきたが、その間もずっと映画の存在が気にかかっていた。本文でも何度か述べたことだが、欧米における映画の発展は、キリスト教のテーマ系と切り離すことができないし、二千年にわたる美術の伝統も多かれ少なかれそこに影を落としている。その意味でこの本は、前著『映画は絵画のように――静止・運動・時間』の延長線上にくるものでもある。

本書であえて取り上げなかった「黙示録」に連なるテーマ群もまた、いうまでもなくこの分野に含まれ、SFからホラー、戦争映画からパニック映画(怪獣や核の脅威など)まで、さまざまなヴァリエーションに彩られてきたが、これについては別に一冊の本が必要となるだろう。さらに言い訳に聞こえるかもしれないが、本書の各章は、それぞれの主題について関連作品を網羅するものでもない。重大な見落としや見当違いがあるかもしれない。読者諸賢のご批判を仰ぎたい。

一方、わたしたちの周りの状況に目を向けるなら、西洋近代が理性によって悪魔祓いしたと考えていたキリスト教――広くは宗教――をめぐる諸問題が、今ふたたびあらゆる局面で再浮上し、あらためて問い直されようとしている。啓蒙の世紀よりこのかた、西洋は、宗教を脇へ置いて政治や経済のすべてを処理できるとやや高をくくっていたのだが、そうした分離を当て込むことができたのは、たとえ暗黙のうちにせよ、大なり小なり共通の宗教的帰属意識があったからで、しかもそれが、取り立てて詮索する必要もないほど、自明のものとなっていたからである。

ところが、この抑圧された宗教的無意識が、ここ20数年ほどのあいだに、まるで堰を切ったかのように、いたるところでにわかに意識の上に呼び戻されつつある。そのきっかけとなった要因のひとつが、新たなる「アパルトヘイト」のもと、しばしばさまざまな権利を制限されて囲い込まれている他宗教の移民や難民の存在であった。「死んだ」と思っていたはずの神は、実はそんなに簡単には死んでいなかったのである。その意味で現代は、近代における宗教の「世俗化」にたいして、「ポスト世俗化」の時代と呼ばれることもある。もちろん映画もこの状況と無関係ではありえない。

さらにこうした現況下、哲学者たちもまた近年、開かれたキリスト教の可能性(とその限界)を新たに模索しはじめている。代表的な名前だけを挙げるなら、ジャン=リュック・ナンシー、ジョルジョ・アガンベン、ジャンニ・ヴァッティモ、ジョン・カプートらがいるが、本論でわたしは、必要とあれば彼らの議論にも応答しようと試みた。

(2017年6月)

copyright Okada Atsushi 2017

(筆者のご同意を得てウェブ転載しています)

2017.09.08

アトゥール・ガワンデ『予期せぬ瞬間――医療の不完全さは乗り越えられるか』

2017.08.10

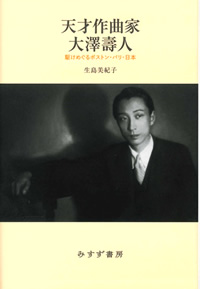

生島美紀子『天才作曲家 大澤壽人――駆けめぐるボストン・パリ・日本』