トピックス

『ならず者たち』『留まれ、アテネ』

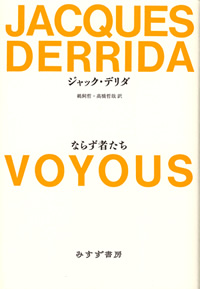

ジャック・デリダ『ならず者たち』 鵜飼哲・高橋哲哉訳

ジャック・デリダ『留まれ、アテネ』 矢橋透訳 [17日刊]

デリダ晩年の主著『ならず者たち』

「主権は時間を与えない、おのれにも与えない。残酷な自己免疫はそこに始まる」

『ならず者たち』のもとになる講演が行われたのは9・11からまもない2002年の夏、反テロリズム戦争の名の下に、テロリストをただちに断罪しなければいけない、急いで名指さなければ自分が「ならず者」とみなされると、全世界が恐怖という情動に駆り立てられていた頃である。ブッシュのアメリカが終焉したいま『ならず者たち』を読み返すと、際立つのはデリダの驚くべき冷静さだ。

本書の多くはギリシャ哲学の脱構築に割かれており、アメリカ単独主義への直接的言及は少ない。アリストテレスやプラトンまで射程を延ばした民主主義論とアクチュアルな状況への応答はいっけん別個に行われており、整合性を求めれば難解に思われるだろう。

しかし本書を貫く「回転」のモチーフに乗り、デリダの思考の回転に巻き込まれながら読みすすむと、過去と現在と未来とを円環的に見通すデリダの冷徹なまなざしとともに「来たるべき民主主義」のビジョンが眼前に浮かび上がってくるのではないか。

「主権は時間を与えない」という言葉は、国家主権があるかぎり「思考せずにただちに決断せよ」という暴力への要請がいつでも発動されうることを示唆している。それは同時に、徹底的に思考し、「理性に理性を働かせる」ことが、アクチュアルな状況への応答になることを意味している。前期の「脱構築のデリダ」と後期の「政治的デリダ」がつながるのが、ここだ。

「来たるべき民主主義」は厳密な意味では実現不可能である。だがそれはつねに到来する。残酷な自己免疫の只中で、私たちはいつでもデリダの思考に呼びかけられている。

異形の都市/写真論『留まれ、アテネ』

『留まれ、アテネ』はデリダの没後、ガリレ社から刊行された。しかしここに一冊にまとまった文章は元々1996年に、本書にも再録されているジャン=フランソワ・ボノムの写真集のためのテキストとして書かれたのだった。だから、『ならず者たち』を書き終えるよりも前に、この本のなかのデリダのアテネ体験があったのだ――と、思ってこの本の断章(まるでそれ自体もスナップ写真のような形をもっている)として刻み込まれたひとつひとつの情景を味わうと、デリダの視線と感受性がはるか昔に哲学と芸術の生まれた土地、そしていまは置き去りにされたような都市を彷徨ってなにを見ていたのか、を体験できるようで楽しみが増す。

この本には冒頭から太陽がある。

「それは七月三日正午ごろ、アテネ近郊でのことだった。/その〈私たちは自らを、死に負っている〉という文が、光のなかで私を捉えたとき、それをすぐさま石に刻み込みたいという欲望が湧き上がった。スナップ写真だ――と私は思った。」

死を見守りつづける太陽、ソクラテスの死を刻みこんだのと同じ太陽の陽射しを受けている、というデリダの高揚のようなものを感じてしまうのは、行き過ぎた想像かもしれない。しかし、デリダが好んで思索に太陽を登場させるとき、そこにはアテネの太陽が輝いているように思えるのだ。

- デリダ『友愛のポリティックス』 1 (鵜飼・大西・松葉訳)はこちら

- デリダ『友愛のポリティックス』 2 (鵜飼・大西・松葉訳)はこちら

- デリダ『生きることを学ぶ、終に』(鵜飼哲訳)はこちら

- ジャック・デリダの本はこちら