トピックス

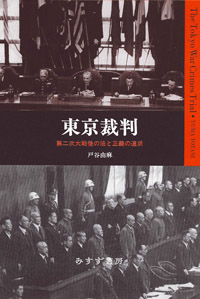

戸谷由麻『東京裁判』

第二次大戦後の法と正義の追求 [8月22日刊]

今年は東京裁判が結審して60年目。

あの裁判はまさしく、「勝者」連合国が「敗者」日本を裁いた「勝者の裁き」だった。日本人には、いまだに、そうでしかない。なにしろ私たちにとって、第二次大戦の「戦後」が依然として続いているのだ。

しかしその後、当時判決を下した裁判官たちが予想もしなかった展開が、世界的に注目を浴びるようになった。「国際人道法」の発展である。そして東京裁判の判決は、同じ時期にドイツを裁いたニュルンベルク裁判の判決とともに、国際人道法の重要な判例として機能している。

著者が『東京裁判』を、この時期にぜひ日本の読者に問いたいと熱く思う理由は、国内の議論では、「勝者の裁き」という裁判の政治的な側面と、「国際人道法」への貢献という司法的な側面とがまったく乖離していると考えるからだ。もっと多面的な東京裁判像があるべきではないのか。

それはたいへんな作業だった。膨大な史料を読んで分析し、さらに、60年間に通念と化した「神話」――天皇の免責はマッカーサーの判断だった、あるいは、日本軍の対アジア人戦争犯罪は裁判で全く裁かれなかった――を解体する。アメリカで研究を続ける、新しい世代の、新しい視点と主張に注目したい。

『東京裁判――第二次大戦後の法と正義の追求』目次

- まえがき

- 序章 なぜ今東京裁判か

- 第1章 ニュルンベルクから東京へ

- 第2章 裕仁天皇の起訴をめぐって

- 第3章 東条その他の主要戦犯容疑者

- 第4章 戦争史をどのように語るか

- 第5章 戦争犯罪に対する指導者責任

- 第6章 南京事件と泰緬「死」の鉄道

- 第7章 日本軍残虐行為の記録

- 第8章 初期の裁判研究家たち

- 第9章 パル判事の反対意見とその波紋

- 終章 勝者の裁きを越えて

- あとがき

- 注

- 引用文献

- 索引

[著者略歴] 戸谷由麻(とたに・ゆま)

東京生まれ。2005年カリフォルニア大学バークレー校で博士号取得(歴史学専攻)。ハーヴァード大学エドウィン・O・ライシャワー日本研究所のポストドクトラル・フェローを経て、ネヴァダ大学ラスベガス校の歴史学部助教授。2008年からハワイ大学マノア校の歴史学部助教授。

- L・ファン・プールヘースト『東京裁判とオランダ』はこちら

- アンドルー・ゴードン編『歴史としての戦後日本』上はこちら

- アンドルー・ゴードン編『歴史としての戦後日本』下はこちら

- 『米国陸海軍 軍政/民事マニュアル』はこちら

- 『石橋湛山日記』はこちら

■トニー・ジャット『ヨーロッパ戦後史』全2巻完結[下巻8月22日刊]

いよいよ1971年から2005年までを叙述し結びにいたる、出色の後半部を刊行。先に3月に刊行した上巻で、世界大戦が終わった1945年の茫然自失のヨーロッパを起点に語り始められた再生の物語は、報復から冷戦、東西分裂、文化戦争、植民地独立、社会民主主義の季節をへて、この下巻に流れ込む。景気後退期から冷戦構造の解体、たび重なる民族と国家をめぐる戦争、グローバリズム、EUの結成。多様なヨーロッパが分裂と連合を繰り返しながら、他とは違う「生き方」としてみずからを形成し、汎大陸的連合へと変貌してゆく60年の現代史は、この才気煥発、現在最も注目される歴史家ジャットにしてこそ描きえた力業といえるだろう。