トピックス

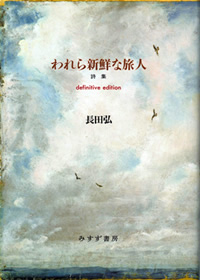

長田弘『われら新鮮な旅人』

definitive edition [16日刊]

名脚本家の荒井晴彦が自ら監督した『身も心も』(1997)は成人指定で、そちらのほうでも話題になったが、中年を迎えた全共闘世代の心情を、柄本明、奥田瑛二、かたせ梨乃、永島暎子の四人がリアルに演じるキネ旬ベスト映画である。随所に流れる石川セリの「SEXY」と並んで、ラストに近いシーン、一人ホテルに残された柄本明が(あの声で)手にした本を朗読するところが印象深い。

- ぼくは既にして、誰も愛していない青年です。

そして、まだ一篇の詩も書いたことのない

詩人です。

革命をただの一度も経験したことのない国で、

輝けるプロレタリアートとはいったい誰か、

ついに知ることさえできず、

しかも美しい革命をひとり夢みてきた、

ぼくは青年です。

長編詩「クリストファーよ、ぼくたちは何処にいるのか」の一節で、1968年9月に刊行された『現代詩文庫・長田弘詩集』(思潮社)に初めて収められた。だから、あの時代には、この詩がまさに新刊として読まれたわけである。

このたび長田弘のデビュー詩集『われら新鮮な旅人』(1965)の決定版を上梓するにあたって、詩集の後で書かれた、この「クリストファー…」(1966)と「夢暮らし」(1971)を加え、詩人20代の詩篇をまとめた。ジョン・レノンと同い年なので、20代は1960年代にちょうど重なる。

そこでオビの背に「60年代青春賦」と書いてみた。ところがご本人に、今日に「60年代」というと、それは「68年世代」に(まさに映画『身も心も』の団塊世代に)つながるのでと、これを拒まれて、ハッとした。そうか、この詩にある名前は「みじめに死んだ赤木圭一郎」や「死んだクリフォード・ブラウン」であって、「革命」の意味をとってもそこにはかなりの径庭があるのだろう。

しかしそのうえで、詩に書いたのは、ある時代ではなく、年齢なのだとも言われた。たしかに『われら新鮮な旅人』で歌われるのは、若さだ、貧しさだ、痛みだ。いくら世相が変わっても、変わらないものがある。だから、この詩集を「60年代」の人だけでなく新しい人たち(ゼロ年代?)にも読んで欲しいと考えて、オビの背文字は「永遠の青春賦」とすることにした。

- 長田弘『世界は一冊の本』definitive edition[詩集](2010年刊)はこちら

- 長田弘『世界はうつくしいと』[詩集](三好達治賞受賞、2009年刊)はこちら

- 長田弘『人はかつて樹だった』[詩集](2006年刊)はこちら

- 長田弘『死者の贈り物』[詩集](2003年刊)はこちら

- 長田弘『一日の終わりの詩集』(2000年刊)はこちら

- 長田弘の本はこちら