2018.03.12

空間の彫刻家、評伝の決定版

ヘイデン・ヘレーラ『石を聴く――イサム・ノグチの芸術と生涯』北代美和子訳

アデル・ラインハルツ『ハリウッド映画と聖書』栗原詩子訳

2018.02.28

神と人と宇宙のドラマが社会を映し出す。

聖書学者が映画200作品から文化の深層を読み解いた書。

本書の最大の特徴は、聖書の受容史の一面としての聖書映画(第 I 部)の分析と、表面的には聖書と直接関係がないアクション系なりスリラー系なりの映画において表現上の深みとして用いられている聖書(第 II 部)への視点を、聖書学と映画学の両領域における膨大な参考文献を渉猟しつつ深めている点である。

第 I 部で扱われるのは、モーセ、ダビデ、ソロモン、ルツといった旧約聖書の英雄たちを描く「旧約叙事詩映画」、福音書の記述を映像的に翻案した「イエス映画」、そして新約両聖書の人物伝を交えながら全体としては架空の人々が織りなす「古代活劇映画」である。ハリウッド映画においては、古代風の描写に現代のアメリカ社会やその価値観が表象されている。

第 II 部では、牢獄破り、戦争、SFといった、より一般的なテーマにもとづく映画が扱われる。リドリー・スコット監督の傑作『ブレードランナー』(1988)について、著者は「創世記の問い」が扱われているのだと説く。

(『ブレードランナー』の)アンドロイド殺害を運命づけられた主人公デッカードは、瞳や記憶を手がかりに「人間と非人間」の境界を問うが、その舞台は、ノアの洪水の季節と同様にいつも雨で彩られている。

タランティーノ監督による痛快アクション映画『イングロリアス・バスターズ』(2009)については、米軍将校のブラッド・ピットが敵陣の額に刻みつける鉤十字を「カインの印」として読み解き、中世の教父アウグスティヌスによる創世記四章の釈義を紹介した上で、神の摂理とこの映画に通底する「反転」というテーマをあぶり出す。

デミル監督による『十戒』(1956年)では、チャールトン・へストンが両手を広げて全身で十字の形をとる。十字架の形こそ当時のアメリカの大部分を占めたキリスト教徒にとっての「救い」の表象だったからである。旧約聖書(つまりユダヤ教)の中心人物が新約聖書的(つまりキリスト教的)な構えで「救い」を体現することの不自然さ…

映画は聖書を引用したり映画をほのめかしたりすることで、登場人物や物語に、完全とはいえないにせよ普遍的な意味を、おそらく神的でさえあることを認められた意味を付与する。いくつかの映画作品は、それをより広い、宇宙的規模で描いてみせることに成功している。

観る者に超越的な体験を与えることに成功する作品は、映画を単独で用いるのではなく、聖書と共存するような映像や音楽、そして、撮影技術、語り、編集その他、作り手の持っている映画的技術を駆使して、私たちにありふれた毎日からの休息を与え、また私たちに、現世を新しい見方で捉えさせる。

(『ツリー・オブ・ライフ』の)オブライエン夫人は息子の死後の深い悲嘆の時期に、詩編の句「わたしから遠く離れないでください。苦難が近づき、助けてくれる者はいないのです」(詩編22-11)を囁く。

幼いジャックは、弟につらくあたってしまう自身の衝動と罪悪感を「わたしは自分の欲する事は行わず、かえって自分の憎む事をしている」と考える。つまり、使徒パウロが「鮮やかに語っているような人間の本質的な葛藤だ(ロマ書7-15)。

ジャックの場合と同様に、私たちは自身の葛藤を自分に固有のものだと思いがちだが、パウロの文言を引用できることからわかるように、自然欲求の道と恩寵の道の間で起こる葛藤は、実は人間の実存そのものなのである。

たしかに映画は、我を忘れさせるような娯楽メディアとして、私たち各自の思いや心配事や悩みや興味対象から逃れさせてくれるが、それは少なくとも、しばしの時である。

しかし、映画はまた──時折ではあるが──私たちを日々の暮らしからはるか遠くに連れ去り、私たちに超越を体験させてくれることがある。

アレクサンドリアのフィロンが語ったように、仮に一瞬だけであっても、私たちのありふれた生活に意味を添えるような、私たち自身を越える世界の可能性を垣間見れば、私たちはすでに知る、あるいは垣間見ただけの世界から、はるかに飛び立つことができる。

2018.03.12

ヘイデン・ヘレーラ『石を聴く――イサム・ノグチの芸術と生涯』北代美和子訳

2018.02.21

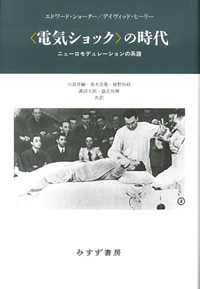

『〈電気ショック〉の時代――ニューロモデュレーションの系譜』川島・青木・植野・諏訪・嶽北訳