トピックス

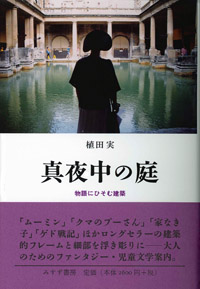

植田実『真夜中の庭』

物語にひそむ建築

『住まいの手帖』と同時刊行の運びとなった本書は

『真夜中の家――絵本空間論』(住まいの図書館出版局)の

続編にあたるファンタジー・児童文学論(SF、ホラー、

幻想文学、漫画もいくぶんとりあげられています)。

ここではそのなかの一篇にふれていただきたいと思います。

火山の下

植田実

「〈いったいどちらへ?〉彼女が言った。ぼくは指で地球の中心をしめした。〈地下室へですか?〉と老いた女中はさけんだ。〈いいや〉やっとぼくは口をひらいて、〈もっとずっと下だ〉」

ジュール・ヴェルヌの「地底の冒険」の一節である。前回は「地下室」がテーマだったので、ついでに「もっとずっと下」の地底まで行ってみたい。

ヴェルヌのこの空想小説は、ハンブルクに住むドイツの著名な鉱物学者とその甥が、ふとした偶然から手に入れた暗号文を手がかりに地球の中心への旅を試みる物語である。彼らはアイスランドの火山口から地底に降り、およそ二ヵ月の間、深い暗闇の迷路を歩きつづける。途中で広大な海に出たり、地上では化石として知られているだけの植物や動物が生きているさまを目撃したり、ついにはミイラ化した太古の人間まで発見する。しかし、その世界はあくまでヴェルヌが博識をもって克明に描き出す鉱物の天下だ。ある場所では照明灯の光が多面体の片麻岩や雲母片岩に反射して「ダイヤモンドのなかを歩いているような」旅人たちは「地底のコロンブス」であり、いつのまにか「太陽とか星とか月、木とか家とか町など、そのほか浮世の人間が必要としているような地上の余計なものなんかはいっさい」忘れてしまう。そうした夢とも現実ともつかない時間は、旅人の想像力のなかでより古い時間へとタイムトラベルしていく。哺乳動物も爬虫類も姿を消し、ついには「古生代の植虫類も消える。地球上の全生命は、ぼくのなかに集中し、この生き物のたえていなくなった世界に、ただぼくの心臓だけが、脈うっている。もう季節もない。気候もない」。

人工物である「地下室」が人物の正体を暗示しているとしたら、この地底での夢想は、人間くささを超越した死の、いや死さえも排除した石のユートピアである。

旅の終わりに磁石が狂ってしまい、自分たちのいる地点もわからなくなった旅人たちの乗る筏は、突然熱い溶岩流のなかに巻きこまれる。深い地底からの圧力でこの流れは上へ上へと押しあげられ、ついに火山の外へ、地表へと旅人たちを一挙に還してやる。そこはなんと地中海のストロンボリ島だったのだ。

この感動的な結末は、映画「ミクロの決死圏」で、ミクロ化して患者の血管のなかに送りこまれた潜水艇が病原菌を倒し、最後には涙に乗って眼のなかに生還してくる瞬間のクロースアップを思い出さずにはおれない。

人体でさえも、見方を変えればひとつの大きな宇宙であり、人間そのものをこえた存在といえるのだ。

地上の生活を忘れてしまうような地底のユートピア、それは大人に限らず人生経験の浅い子どもたちにも訴えてくるだろう。1865年に書かれたこの「地底の冒険」と同じ年に出た、子どもも知っている物語がある。やはり冒頭で主人公の少女が地底へと降りていく『ふしぎな国のアリス』(ルイス・キャロル)である。

現代のものでは、たとえばC・S・ルイスの『ナルニア国ものがたり』にも心をそそられるような地底の王国がある(第4巻『銀のいす』瀬田貞二訳、岩波少年文庫、新装版2000年)。そこでは地上から迷いこんだ生きものたちが暗闇のなかで永遠に眠っている。しかしさらに深い層には生命体としての金銀宝石があり、「青、赤、緑、白とあらゆる色がごちゃまぜになっていて、いわば熱帯のまひるの太陽のさしこんだ、すばらしい色ぞめガラスの窓」に囲われたような世界がある。そこに住んだら、地上の人間が「鉱山のたて穴といっている地表のほんのひっかききず」から出る「つめたい死んだ宝石類にふれる気がしなく」なる……。

鉱物は、ロマン派の詩人や作家の想像力を刺激した新しい素材としてよく知られる。その不思議な美しさは、20世紀の幻想作家たちの心もとらえた。ドイツの小説家パウル・シェーアバルトは、まさに「すばらしい色ぞめのガラス」の建築を夢見たひとりだった。その夢想はブルーノ・タウトやミース・ファン・デル・ローエなどの建築家に受け継がれ、計画案や現実の建物として地上に出現した。今日、私たちにとってなじみ深い鉄とガラスの高層ビルの源流は、じつはドイツの幻想的表現主義的建築家たちのスケッチから始まっているのである。

(この項全文)

Copyright Ueda Makoto 2011

- 植田実『集合住宅物語』はこちら

- 植田実『都市住宅クロニクル』 I はこちら

- 植田実『都市住宅クロニクル』 II はこちら

- 高杉一郎『あたたかい人』太田哲男編はこちら

- 今江祥智『幸福の擁護』はこちら

- 今江祥智『子供の本 持札公開』a はこちら

- 今江祥智『子供の本 持札公開』b はこちら

- 池内紀の仕事場 6 『架空の旅行記』はこちら