トピックス

登山を芸術にした男

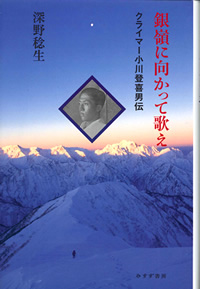

深野稔生『銀嶺に向かって歌え――クライマー小川登喜男伝』

登山史に興味をもっている人たちのあいだでは、小川登喜男の名は比較的よく知られている。一ノ倉沢や屏風岩の初登攀者と聞けば、さぞかし華々しい往年の名クライマーだったろうと想像する。現在手に入りやすい文庫本のアンソロジーにも、その初登攀時の小川の山行記が収録されている(「一ノ倉沢正面の登攀」、近藤信行編『山の旅 大正・昭和篇』岩波文庫、および「穂高岳屏風岩」、今福龍太編『むかしの山旅』河出文庫)。

これら二つの初登攀を含む小川の数々の初登記録が、当時(1930-1933年)どれほど画期的なものであったかは、たとえば登山史家でみずからもクライマーである遠藤甲太の『登山史の森へ』(平凡社)にも、以下のように書かれているとおりである。

「たとえば、一ノ倉沢三ルンゼのF3、幽ノ沢右俣リンネのF1およびF2、あるいは穂高岳屏風岩一ルンゼの核心部……。私はこれらを1970年代初葉にリードしているが、ためらうことなく残置されたピトンを頼りに登った。X級(5.13)以上をこなす1990年代最先鋭のフリークライマーですら、確保なしで登るとなると、いささか躊躇するのではあるまいか。60年以上も昔、小川は初見で、未踏のそれらのピッチを、ピトンを打とうともせずに登っていったのだ」。

にもかかわらず、のちにクライマーとしての小川登喜男の名が、登山界で華々しい名声に包まれることはなかった。小川がみずからの初登攀についてほとんど語らず、書き残さず、また1934年に大学を卒業して尼崎の鉄工所に就職してからは、ふっつりと登山もやめてしまったからである。なによりも小川自身が、名を残すことを嫌ったふしがある。

このたび、初の小川登喜男伝の刊行がこうして可能になったのは、ひとえに著者が東北大学山岳部の日誌を入手したことによる。80年を超える時の封印を解かれて、私たちはようやく小川の素顔に触れる機会を得た。どこか孤高の芸術家にも似た、寡黙で求心的な情熱家。当時22歳の小川登喜男が、山に何を求め、登山に何を賭けていたかを知るために、いささか長くなるが、日誌に記された以下の文章を紹介しよう。

1931年3月10日(中略) 山へ行くこと、それが芸術と宗教とを貫くひとつの文化現象であるということは、自分が信じかつ主張する考えである。それはどういう意味なのか。まずその対象について言うならば、芸術とはSachwert(価値観)を通じて美の仮象を創り出す、ひとつの作品である。そこには必ず美の輝きを醸し出す具体的な物がある。

宗教はその対象を、超人間的な永遠の絶対者に求める。それは何ら具体的な物を必要としないが、宗教における対象とは、魂が帰依できる確かな絶対者であらねばならない。

そして登山は、言うまでもなく現実の山を対象とする。しかし山はすでに完成された具体的な自然物である。それは人格の創造に依るのではなく、すでに造られて存在するものである。

山は我々が登山の対象とする限り、美の仮象を追求する行為以上に、普遍的な絶対者の神と近似するものを持っている。登山は山の美しさの獲得と、強い引力を持っている。山は自然に対する人の感情の、最も鋭く反映されたものといえるだろう。

次に、対象においてはともかく、それら文化価値に対する行為について考えてみよう。芸術は情熱の純化と、創造を中心とする。そこには必ず創る人の個性が存在しなければならない。ところが宗教においては、情熱は芸術の如き炎のような華やかさは持たないかわりに、深く謙虚にして力強い帰依を核として、個性はひとつの絶対なる永遠の存在に没入してしまう。

簡単に言えば、芸術が美への陶酔であるに比べ、宗教は信への没入である。両者において、個性は共に高められ豊かにされるが、前者はあくまでも自己の主張であるのに対して、後者は自己の没却によってなされる。

山へ行くことが、山の美しさと特有な浄化とを含んでいることは、これと関連して考えられるであろう。したがって登山する人の個性は、山によって限定される。

しかしながら上のことは、まったく正しくはない場合がある。なぜならば芸術についても宗教についても、二つの側面が存在するからである。すなわち芸術は創造されなければならないが、他面それを享受する態度があり得る。宗教は絶対者へと近づくように努力すること、すなわち他力の一面に自力の態度があるからである。ただそれが美と信とによって、その重心の置くところを異にするだけである。

山についても、自分は二つの態度の両極を見る。つまり山を登るとき、自分は自分の心のうちに二つの側面を見る。激しい闘争を予期して岩壁にザイルを巻き、生命を賭して新しいルートを拓いてゆくときである。そのとき、強く激しい心の働きは芸術の創造における態度に近づき、否、それ以上に強い生命の急迫を感じるのである。

春の陽光の漏れるブナの森を行くとき、あるいは澄んだ秋空のもとになだらかな高原の細道をさまようとき、自分は自然の美に陶酔する以上に、何か大きな自然の魂に触れて自己の浄化を感じるのである。

一つの山行において憧憬がやがて行為となり、頂に立ち、自分の考えたコースが完成され、山の下へとたどり着いて静かな思いにふけるとき、そこに二つの態度が認められる。これが創作と鑑賞、自力と他力ともに比すべき、闘争と享受の山特有の態度が存在すると考えられる。(中略)

山は芸術や宗教との類似において同じ文化現象であることを述べたが、自然ことに山を対象とする山行は、それ自身独自の価値を持つと言うことを忘れてはなるまい。山自体の独自の価値が美であるか行為であるか、あるいはその他のなにものであるかは、私にはまだはっきりと考えられない。ただおぼろげに、山行が山の美と闘争(生命を賭した緊張)とを含む行為であることは確かであろう。

- 志水哲也『生きるために登ってきた』はこちら

- 志水哲也『黒部物語』はこちら

- 志水哲也編『山と私の対話』達人の山旅 1 はこちら

- 高桑信一編『森と水の恵み』達人の山旅 2 はこちら

- 勝峰富雄『山で見た夢――ある山岳雑誌編集者の記憶』はこちら

- 服部文祥『サバイバル登山家』はこちら

- 服部文祥『狩猟サバイバル』はこちら

- 服部文祥編『狩猟文学マスターピース』《大人の本棚》はこちら

- 瀬畑雄三『渓のおきな一代記』はこちら

- 根深誠『ヒマラヤにかける橋』はこちら

- 『辻まこと全集』全5巻・補巻1はこちら