トピックス

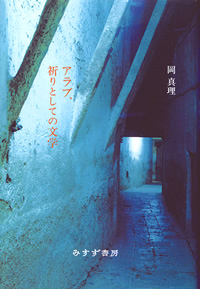

岡真理『アラブ、祈りとしての文学』

- (比較文学研究者の西成彦氏より、書評エッセイをお寄せいただきました)

パレスチナへの夢、小さな祈り

西成彦

1948年のイスラエル建国がどこまで世界のユダヤ教徒に救いをもたらしたか、それはいまだ答えのない悩ましい問いである。しかし確実にいえることは、新生イスラエル国家によって排除された難民、あるいはイスラエル国内にかかえこまれたマイノリティー・アラブ人にとって、それが「祖国」に対する追想と夢を肥大させる結果につながったということ。その非常事態が60年間つづいている。

ここではたして文学に効用を認めることができるのか? 現代アラブ文学研究者を名乗る著者は自問自答をくりかえす。アフリカで子どもが飢えて死んでいるとき、文学は何の役に立つのかというサルトルの自問自答を著者は継承する。そして、ひとまずの解答として、小説の無能さは、悲惨を前にした祈りの無能さにかぎりなく近いというアイロニーを発見する。

この60年間、ひとびとはパレスチナでもがきつづけてきた。抵抗の戦士たちだけではない。イスラエル国防軍の攻勢を前にして泣き叫ぶ幼児を黙らせようとする母親のもがき、口をふさごうとする母親のおおいかぶさる力を前にしてもがく幼児のもがき、それらもまた命あるものの抵抗だ。このような女や子どもたちのとるにたらない抵抗に光をあてられるのは、さしあたり文学だけだ。

祖国だとか、国民国家だとか、グローバル化の時代には破綻を約束されているかのような標語が、たとえばイスラエル/パレスチナのような場所では、根強く生き延びている。しかし、シオニストたちが唱える国民国家で、反イスラエル勢力が掲げる祖国回復の夢のなかで、歴史がすくいとろうとするのはもっぱら「聖戦」を戦うものたちの抵抗ばかりだ。もっと小さなもがき、もっと小さな祈りのなかに、もうひとつの祖国、もうひとつの国民国家に向けた夢を読み取ろうとする試み。それが本書である。

「ネイションの彼岸」「非国民の共同体」と題された最後の二章には、著者のうちで破裂しそうなくらいふくれあがった夢と祈りがいっぱいにつまっている。

◆パレスチナ問題を考える

昨年12月以来、イスラエルはガザ地区への攻撃を推し進めています。空爆、そして地上からの侵攻。結果として閉ざされた狭い地域に住んでいる150万人のパレスチナ人は、日々、どのような思いで暮らしているのでしょう。1月15日現在で、多くの民間人をふくめ、ガザ地区での死者の数は1000人を越えました。数が問題ではありませんが、これは、1947年のイスラエル建国、その翌年にはじまり、その後連綿とつづく「中東戦争」のなかでも最大のものです。私たちはいま、そのような歴史的現場に立ち会っています。

「中東戦争」と書きましたが、今回の事態ははたして「戦争」といえるのか。軍事力をはじめ、双方のあまりの不均衡をみたとき、これはイスラエルによる侵略行為にほかならないのではないか。歴史的にも、政治的にも、報道のあり方を考えるためにも、現状を正しく理解する一途として、小社で刊行している関連書籍をご紹介したいと思います。……

その他のトピックス

- 鳥飼玖美子『戦後史の中の英語と私』

- 多田隆治『気候変動を理学する――古気候学が変える地球環境観』

- アンドルー・ゴードン『日本の200年――徳川時代から現代まで』[新版]上・下

- 《始まりの本》最新刊 E・H・カー『ロシア革命の考察』南塚信吾訳

- 精神分析と文学 かけがえのない書き手――追悼 J-B・ポンタリス

- デイヴィッド・ヒーリー・インタビュー「双極性障害とそのバイオミソロジー――バイオバブルが人々を治療に駆り立てる時代」

- ダニエル・ラノワ『ソウル・マイニング――音楽的自伝』鈴木コウユウ訳

- アレックス(サンディ)・ペントランド『正直シグナル――非言語コミュニケーションの科学』柴田裕之訳・安西祐一郎監訳

- 深野稔生『銀嶺に向かって歌え――クライマー小川登喜男伝』

- 坪井睦子『ボスニア紛争報道――メディアの表象と翻訳行為』

- ペーター・ツムトア『建築を考える』鈴木仁子訳[特装版]