![メダワー『若き科学者へ』[新版]鎮目恭夫訳・結城浩解説(みすず書房)カバー](/_wp/wp-content/uploads/2016/07/08530.jpg)

2016.07.15

「メダワーの妥協なき人道的合理主義が必要だ、いまこそ」(グールド)

P・B・メダワー『若き科学者へ』鎮目恭夫訳 結城浩解説[新版] [20日刊]

頭の切れる人の文章には贅肉がないということに、まず例外はないのではないだろうか。ピーター・メダワーもそんな書き手で、彼のエッセイから削ぎ落とされずに済むのは、最…

![メダワー『若き科学者へ』[新版]鎮目恭夫訳・結城浩解説(みすず書房)カバー](/_wp/wp-content/uploads/2016/07/08530.jpg)

2016.07.15

P・B・メダワー『若き科学者へ』鎮目恭夫訳 結城浩解説[新版] [20日刊]

頭の切れる人の文章には贅肉がないということに、まず例外はないのではないだろうか。ピーター・メダワーもそんな書き手で、彼のエッセイから削ぎ落とされずに済むのは、最…

2016.07.12

荒川洋治『過去をもつ人』[20日刊]

TBSラジオ「日本全国8時です」で、森本毅郎と荒川洋治、ご両名の掛け合いがなくなってから、3年以上たつ。毎週火曜日の朝、生き生きした声で、言葉のこと、本のこと、…

2016.06.27

アトゥール・ガワンデ『死すべき定め――死にゆく人に何ができるか』

原井宏明「訳者解説」の全文を、HONZウェブサイト「「解説」から読む本」コーナーでお読みになれます HONZ 「解説」から読む本 http://honz.jp/…

2016.06.24

レジス・ドゥブレ 樋口陽一 三浦信孝 水林章 水林彪

『思想としての〈共和国〉――日本のデモクラシーのために』[増補新版]

増補新版のための「あとがき」より (2016年5月28日) 水林章 この国は「15年戦争」の国である。この国は、「15年戦争」の時代に天皇制を軸とする独特のファ…

2016.06.24

M・レディカー『奴隷船の歴史』上野直子訳 笠井俊和解説

マーカス・レディカーへのインタビューが、「ナショナルジオグラフィック日本版」のサイトにある。『奴隷船の歴史』の著者はそこで、大胆な説を展開している。重要な近代思…

2016.06.14

吉増剛造『怪物君』

「怪物君」を詩集にすることは、ひとつの賭だったと思います。途方もない詩が書物のかたちになるためには、途方もない力の結集が必要でした。 いま開催中の「声ノマ 全身…

2016.06.10

フランコ・モレッティ『遠読』 秋草・今井・落合・高橋訳

(訳者のおひとりから紹介エッセイをおよせいただきました) 遠くから読んで見える景色 今井亮一 一語一語を丁寧に味わって読む――文学研究ばかりでなく、日常の読書で…

2016.05.27

ジャック・デリダ『他の岬――ヨーロッパと民主主義』[新装版] 高橋哲哉・鵜飼哲訳 國分功一郎解説

〈現在、ある比類なき事態がヨーロッパにおいて、依然としてヨーロッパと呼ばれる=おのれを呼ぶところのものにおいて進行している。実際、今日このヨーロッパという名前を…

2016.05.27

フィン・オーセルー『科学の曲がり角――ニールス・ボーア研究所 ロックフェラー財団 核物理学の誕生』 矢崎裕二訳

〈現代の科学はしっかりと国家の管理の下に置かれ、言わば権力者の意のままに操られている観がある。5年前の東日本大震災に伴って起こった福島第一原発の事故をきっかけに…

2016.05.26

R・ローダン『料理と帝国――食文化の歴史 紀元前2万年から現代まで』 ラッセル秀子訳

絢爛豪華な食の絵巻――そんな表現がぴったりの一冊。紀元前2万年の穀物料理から現代のハンバーガーまで、世界の食文化の興亡をたどる。古今東西、圧倒的な数の料理が登場…

2016.04.27

徐智瑛(ソ・ジヨン)『京城のモダンガール』姜信子・高橋梓訳

歴史の中で自身の語りを量産できなかったサバルタン*の声を探り出すということは、…私がモダンガールの資料を扱う際に、つねに反省し、悩んできた問題である。「誰が再現…

2016.04.26

宮田昇『小尾俊人の戦後――みすず書房出発の頃』

[new] WEBRONZAに松澤隆氏による書評掲載 WEBRONZA[書評]『小尾俊人の戦後』宮田昇 著(2016年06月16日) http://webron…

2016.04.26

ベルスヴォルト=ヴァルラーベ『李禹煥 他者との出会い――作品に見る対峙と共存』水沢勉訳

1960年代末から起こった「もの派」運動の柱として知られるアーティスト、李禹煥。韓国慶尚南道に生まれ、1956年に来日。60年代から70年代の制作をつうじて、「…

2016.04.18

[書評]

(出版情報紙『パブリッシャーズ・レビュー みすず書房の本棚』2016年3月15日号一面のために、哲学者・鷲田清一氏より、すばらしい書評エッセイをご寄稿いただきま…

2016.04.13

アントネッラ・アンニョリ『拝啓 市長さま、こんな図書館をつくりましょう』

訳者あとがき 萱野有美 アントネッラさんの一日は、中庭の水遣りから始まる。四畳半程の中庭には、バジル、ローズマリー、サルビア、エストラゴン、ミント、アロエ、オリ…

2016.04.13

池内紀『亡き人へのレクイエム』

池内紀先生とのふだんのやりとりはファックスが中心である。そこにはいつもしみじみ味わい深いカットが添えられていて、届いたファックスを綴ったファイルは、事務連絡帳で…

2016.03.25

牛尾京美『ベイリィさんのみゆき画廊――銀座をみつめた50年』

ファッションやグルメなど流行の先端を行く銀座の街中に店舗を構える美術画廊は、70年代の高度成長や90年代のバブル経済などを背景に盛衰を繰り返してきた。その銀座も…

2016.03.11

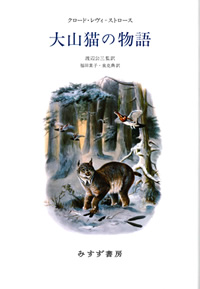

C・レヴィ=ストロース『大山猫の物語』 渡辺公三監訳 福田素子・泉克典訳

人類学者クロード・レヴィ=ストロースのライフワーク『神話論理』四部作(1964-71)[邦訳全5冊]に連なる、「小神話論理」三部作『仮面の道』(1975)『やき…

2016.03.11

ウィリアムズ『想像力の時制 文化研究 II』 川端康雄編訳

遠藤不比人・大貫隆史・河野真太郎・鈴木英明・山田雄三訳 [全2巻完結] 「文化のような浸透性のあるヘゲモニー的システムの耐久力と持続性とをよりよく理解するために…

2016.03.10

W・シュトレーク『時間かせぎの資本主義――いつまで危機を先送りできるか』 鈴木直訳

〈金融、財政、経済の三重危機は、戦後資本主義が長期にわたる新自由主義的転換を経てたどり着いたとりあえずの終着点だ。インフレ、国家債務、家計債務はそれぞれ一時的な…