2014.04.28

和田英『富岡日記』

〈大人の本棚〉 森まゆみ解説

◇「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界文化遺産に登録 富岡製糸場が世界文化遺産に登録される見通しとなりました。ユネスコ(国連教育科学文化機関)の諮問機関イコモス(国…

2014.04.28

〈大人の本棚〉 森まゆみ解説

◇「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界文化遺産に登録 富岡製糸場が世界文化遺産に登録される見通しとなりました。ユネスコ(国連教育科学文化機関)の諮問機関イコモス(国…

2014.04.28

(『ジャッキー・デリダの墓』巻頭の2編は、2004年10月に亡くなったジャック・デリダの「追悼文」として、新聞雑誌の依頼に応じて書かれた。「〈友〉なるデリダ」と…

2014.04.28

歴史・方法・思想 ルッソロからゼロ年代まで 若尾裕・嶋田久美訳

「訳者あとがき」より 若尾裕 (このウェブサイト「トピックス」用に編集されています) 本書は簡単に言えば、「ノイズ・ミュージック」と呼ばれているものについての書…

2014.04.28

ヘンリー・ヒッチングズ 田中京子訳

いまや日本でも幼稚園から英語教室に通い、「英語が話せるようになりたい」人の数はふえるばかり。世界の共通語として、英語の占める王座はこの先もゆるぎそうにない。しか…

2014.04.28

私はこんな本に交わってきた

本書は、長く精神療法家として活躍し、多くの本に著者・評者・訳者・編者としてかかわってきた著者による、自身と本とのかかわりをめぐる書き下ろしである。実はこの本には…

2014.03.31

1 天文学の復興と天地学の提唱 2 地動説の提唱と宇宙論の相克 3 世界の一元化と天文学の改革 [2014年3月20日刊]

[『数学文化』では新連載スタート 山本義隆「小数と対数の発見」] すでに古典たる評価を得ている『磁力と重力の発見』『一六世紀文化革命』に続き、「なぜ、どのように…

2014.03.28

姜信子編

アカとライ病が 日本の疎外の代名詞なら この詩人はその二つの翼を つけた唯一の王者だ かれがどんなに高くひろく 翔けることができるか この頁をひらいてゆくとき …

2014.03.20

サウンドスケープ生態学と音楽の起源 伊達淳訳

電子書籍もできました! honto電子書籍ストアから2014年3月20日発売。同店では4月13日(日)までポイント20倍キャンペーン実施。 honto電子書籍ス…

2014.03.19

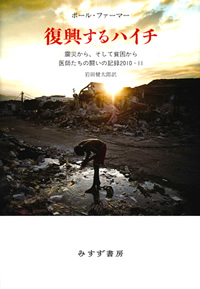

[書評]ポール・ファーマー『復興するハイチ』岩田健太郎訳

2010年1月、西半球の最貧国ハイチの首都を襲った大地震をご記憶だろうか。本書は、ハイチで30年近く医療活動を行ってきた世界的に著名な医師ポール・ファーマーとそ…

2014.03.10

[13日刊]

ヴェールを剥ぐと、真理が露わになるのだろうか。 宗教的な規範として女性を覆い、キリストの遺骸を包み、引き裂かれて真理を啓示する「ヴェール」。西洋思想を深く規定し…

2014.03.10

全3巻 [第1巻 18日刊]

『毎日新聞』年頭の「特集ワイド 100歳の贈り物」にて、第1回に木下順二(1914-2006年)、第4回に丸山眞男(1914-96年)が取り上げられていた。木下…

2014.03.07

震災から、そして貧困から 医師たちの闘いの記録2010-11 岩田健太郎訳

ハイチで30年にわたって無償医療活動を行ってきたポール・ファーマーは、「21世紀のシュヴァイツアー」とも「ノーベル平和賞候補」とも言われる医師であり人類学者であ…

2014.02.25

1936-1968 ロッテ・ケーラー編 大島かおり・初見基訳

1955年2月から6月にかけてハンナ・アーレントはカリフォルニア大学バークレー校の政治学部で客員教授をつとめた。はじめての西海岸。はじめての太平洋(「太平洋はも…

2014.02.10

「私」の精神分析用語辞典

朝日新聞の毎週土曜日に挟み込まれる別刷版・青beの「逆風満帆」欄で3回にわたり、本書の著者北山修(筆名きたやまおさむ)先生のインタビューが掲載された。〈上〉では…

2014.02.10

佐々木千恵訳 森川すいめい解説

「解説」より 森川すいめい 他者が見た世界を共有すること 他者の考えを理解することはできなくとも、他者が見た世界を共有することによって何かを感じることはできる。…

2014.02.10

西部劇映画論

恥ずかしながら川本徹さんのテクストに出会うまで、モニュメント・バレーのことなど露知らず映画を観ていた。つまりはまるで細部を観ていなかったことになる。 たとえば本…

2014.01.24

ひとつでは多すぎる

正月の楽しみは、まことに芸のない話だが、やはり〈箱根駅伝〉を見ることだろうか。毎年、それぞれ見所があって、退屈しない仕掛けになっている。 しかし、今年はどうして…

2014.01.24

藤田祐訳

ヤン・コットの自伝『私の物語』(1994年小社刊、品切)は、戦後ポーランドの文化人知識人の実態を知るために必読の名著だが、コワコフスキが登場する印象的な場面があ…

2014.01.24

溝口健二映画を聴く

「序」より 長門洋平 映画の音響を理論化する作業が本格化したのは、映画が生まれて実に90年もの歳月を経た1980年代の欧米においてであった。これは明らかに、映像…

2014.01.24

息の転回としての詩 「息の転回」――謎めいた、そしてなぜか心惹かれる言葉ではないだろうか。 パウル・ツェランは、みずからの詩論『子午線』のなかで、「詩――それは…