2014.01.10

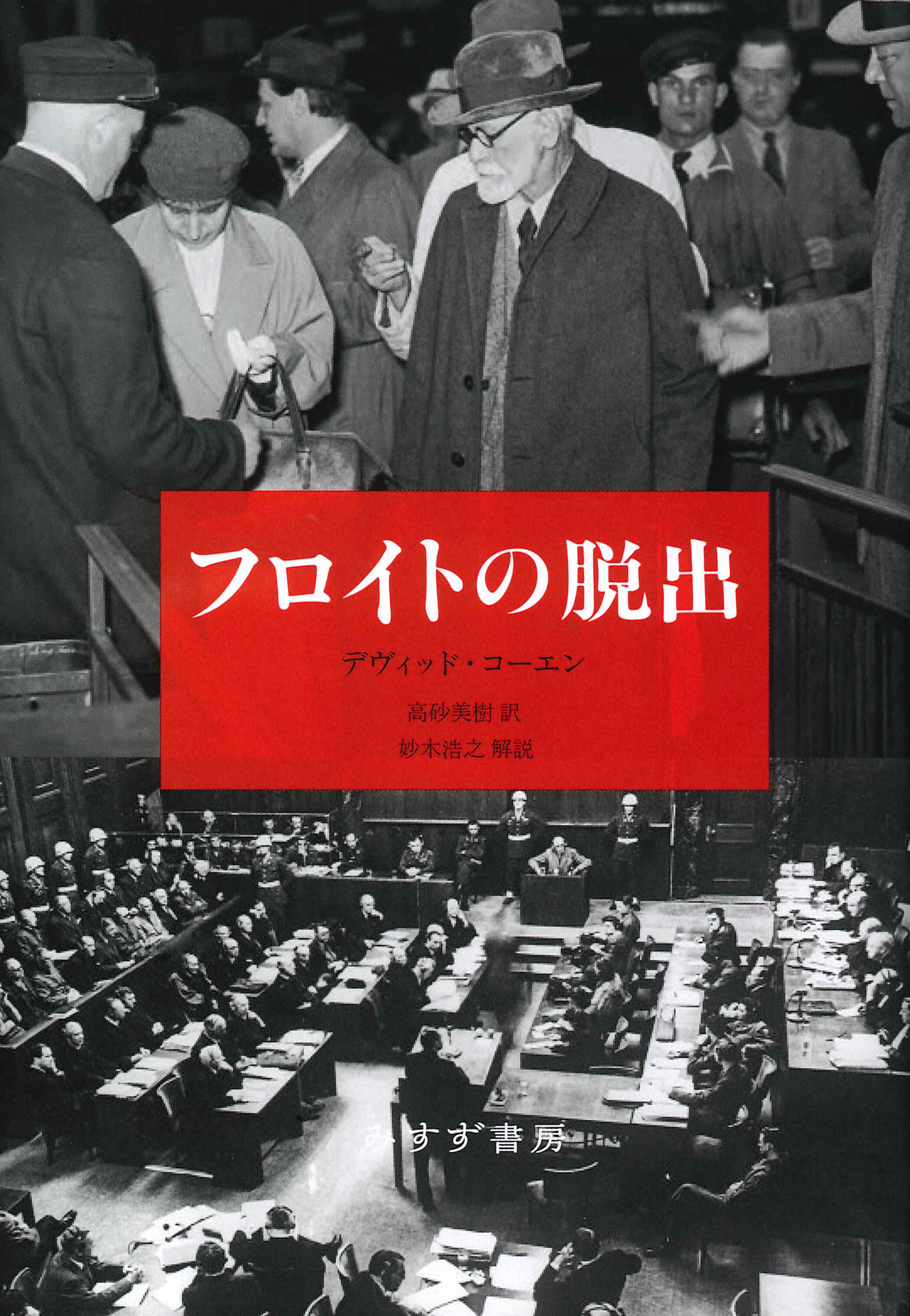

デヴィッド・コーエン『フロイトの脱出』

高砂美樹訳 妙木浩之解説

亡命までの日々に浮かび上がる、あるナチス将校の存在――最晩年に秘められた、知られざるフロイト伝。 巻末「解説」より 妙木浩之 本書がこれまでとは違う視点で、新た…

2014.01.10

高砂美樹訳 妙木浩之解説

亡命までの日々に浮かび上がる、あるナチス将校の存在――最晩年に秘められた、知られざるフロイト伝。 巻末「解説」より 妙木浩之 本書がこれまでとは違う視点で、新た…

2014.01.10

今からほぼ1世紀前の1918年半ば、第一次大戦による好景気のなかで、日本資本主義の内部矛盾も深刻化していた。米価が突然暴騰し、売り控えが加速した9月から12月ま…

2014.01.10

ヒトの進化からみた経済学 山形浩生・森本正史訳

一万年の人類史を経済学で斬る、稀代の名著、ついに刊行。 ダニエル・デネットによる序文 スムーズに動く自動車は、人生の喜びの一つだ。行きたいところに、時間通り、高…

2013.12.25

第二次世界大戦の知られざる始点 山岡由美訳 麻田雅文解説

先日ある先生が雑談の折にふと、「日本でのノモンハン事件への関心には、何か独特なものがありませんか。なぜでしょう?」とおっしゃった。確かに、それは以前から何となく…

2013.12.25

齋藤紘一訳 亀山郁夫解説

「自由であるということは本当に恐ろしいことだ!」 「自由のない国家がつねに自由と民主主義の名において行動し、それに言及せずに歩を進めるのを恐れていた」 『万物は…

2013.12.25

沼野充義・平松潤奈・中野幸男・河尾基・奈倉有里訳

ときはスターリン時代。こんな逸話がある。監房で三人の男が顔をあわせ、投獄された理由を互いに尋ねる。一人が、ソヴィエトの名高い評論家にして政治家カール・ラデックを…

2013.12.25

文化研究 I 川端康雄編訳 大貫隆史・河野真太郎・近藤康裕・田中裕介訳[全2巻]

「あえていうまでもないと思うのだが、本書の多くの部分は、レイモンド・ウィリアムズ――わたしの友人であり、偉大な批評家であった――の思想と人間性ならびにモラルに貫…

2013.12.11

[20日刊] メーリングニュースで知ったリンダ・トンプソン(66歳)の新曲タイトルがWon’t Be Long Nowで、ジャケットは浜辺に立って何…

2013.12.11

人肉一ポンドと他者認識の民族学

親に買い与えられた本しか読んでいなかった小学校低学年のとき、各国の昔話を集めたシリーズがあった。とっくに手元には無いので、国会図書館サイトで検索してみると、宝文…

2013.12.11

後期論集:霊性・文明論 [全3巻完結] 冨原眞弓訳

16歳のとき、師アランのもとで本格的に始まった哲学修業。「彼女は同輩たちの水準をはるかにこえていて、比較すらも不可能だった」とアランを驚かせた若き日のヴェイユの…

2013.12.11

来るべきものの証人たち[全3巻完結] 合田正人・柿並良佑・渡名喜庸哲・藤岡俊博・三浦直希訳

20世紀前半のヨーロッパ文化は、ユダヤ人による知的活動に彩られている。フッサール、フロイト、ルカーチ、アドルノ、ジンメル、ウィトゲンシュタイン……ゲットーでの生…

2013.11.25

[全2巻] 森本醇訳

このたび小社から主著『デモクラシーの生と死』の日本語版が出た、オーストラリアの政治学者ジョン・キーン。彼がどのような人物か知るためには、何よりもキーン教授自身の…

2013.11.25

村井章子訳 近藤和彦監修

本書の解説で、近藤和彦教授が類書に触れている。「歴史家による歴史論で、よく知られているものだけを挙げても」と前書きして、『歴史のための弁明』(マルク・ブロック)…

2013.11.11

生徒がつくる、司書がはぐくむ

学校図書館を「生徒がつくる」とは? 著者提供の画像と説明から、彼らの活動を具体的にいくつかご紹介しよう。 ◆札幌南高等学校図書局がつくる図書館報「四面書架」。近…

2013.11.11

藤山直樹・松木邦裕・細澤仁

僕にとって精神分析というのは、こころの臨床をする上で一番本物っぽいっていうか、一番その人の全体性というものを相手にしている感覚があるものかなと思いますね。精神分…

2013.10.25

歴史・文学・哲学はどう応答したか 田尻芳樹・太田晋訳

〈ホロコーストは「私たちのありよう」と「私たちにとっての世界のありよう」を変えたというのは決まり文句である。けれども、この決まり文句が本当のところ何を意味してい…

2013.10.25

コミュニティの核になる「とぴきり居心地よい場所」 忠平美幸訳 マイク・モラスキー解説

家でも職場や学校でもなく一個人としてくつろげる〈サードプレイス〉。その最も代表的な特徴としてオルデンバーグが挙げているのは―― 一、地位や身分、年齢にかかわらず…

2013.10.25

武田珂代子訳

巻末「訳者あとがき」より 武田珂代子 ニュルンベルク裁判における通訳は、同時通訳というほとんど未知の技術を多言語で実施して成功させ、同時通訳が国際的に普及する突…

2013.10.10

「私は山の子であり、海の子であった」 最近文庫化(ヤマケイ文庫)された高桑信一さんの著書『山の仕事、山の暮らし』は、福島県の西端、只見の奥山のゼンマイ小屋で、ゼ…

2013.10.10

「あの頃」を呼び起こす音楽

「あとがき」より 小泉恭子 物心ついたときに流行っていたのが後ろ向きな曲だった。洋楽ではカーペンターズの「イエスタデイ・ワンス・モア」(1973)、バーブラ・ス…