2015.05.12

吉岡斉・名和小太郎『技術システムの神話と現実』

原子力から情報技術まで [20日刊]

2015.04.23

十年ほど前の詩集『人はかつて樹だった』のあとがきは、このように始まる。その詩集の表紙を飾る絵は、ドイツロマン主義の画家フリードリヒが描く「孤独な木(朝日のあたる村)」だが、その木と同じように独り立っていても、詩人にとって、住み慣れた東京の杉並区にある一本の欅の木こそ、もっとも親しい存在なのだろう。

かつて二十代の詩人は、こう歌った。「松の木が倒れるようなひとつの充実した死を/死ぬことを熱烈に夢みながら、しかも/そこからさらに大胆な生の一歩が踏みだせるか」。それから半世紀、こんど一巻にまとめられた詩集18冊、471篇のそこここに樹木のイメージが現れる。「樹の絵」という連作を収める『詩の樹の下で』はもちろん、『森の絵本』というタイトルも、木にまつわるものである。「木」も「林」も「森」も、もっと言うなら「本」までも、ほんとうに、木を愛しているにちがいない。

桜の花も散った四月半ば、出来上がった『長田弘全詩集』を三冊持ってお宅を訪ねた。いつものように、洋の東西を問わずあれこれの本について快活に語られるのを聞きながら、出来上がった全詩集を手から離さずに、印刷や造本を楽しんでおられる様子に気持ちがはずんだ。カバーのほぼ半分を彩る緑色も気に入ってくださったようでうれしかった。ふと脇をみると、小さな木の椅子に、小さな蒲団とほんとうに小さな枕がある。猫のためのその小さな枕もまた、きれいな緑色の布で作られていた。

辞去して駅まで戻るのに、来るときの大通りではなく、脇道を歩いてみることにした。すると、道路がわずかに曲がるところに、その欅の木は立っていた。まっすぐに伸びた太い幹の、見あげるほど高くに、空にむかって斜めに差し出された枝がたくさんある。そこに噴出したばかりの無数の葉が、一年のうちでもこの短い季節だけの、目に染み入るような新緑で、その色が全詩集の色に重なって見えた。

2015.05.12

原子力から情報技術まで [20日刊]

2015.04.23

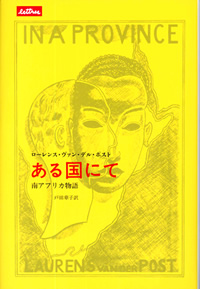

南アフリカ物語 戸田章子訳 〈文学シリーズ lettres〉