2016.05.26

絢爛豪華な食の絵巻――そんな表現がぴったりの一冊

R・ローダン『料理と帝国――食文化の歴史 紀元前2万年から現代まで』 ラッセル秀子訳

徐智瑛(ソ・ジヨン)『京城のモダンガール』姜信子・高橋梓訳

2016.04.27

街路・百貨店・博覧会・ファッション・売春婦・遊歩者・インテリルンペン。資本主義が根をおろしはじめた時代の深層を捉えようとするベンヤミンの眼差しから出発して、植民地都市・京城の近代の風景を見つめなおす。ベンヤミンがさほど注目することなく、いまなお可視化されない女性たちの生きた場所を復元する。

1920-30年代、日本の植民地支配下、京城の「ギンザ」にたとえられた珍古介(チンゴゲ)は名前が「本町(ホンマチ)」に変り、ミツコシやチョウジヤなど百貨店、朝鮮銀行など金融機関、カフェ、商店が立ち並び、「銀ブラ」ならぬ「本ブラ」党が闊歩した。

モダンガールの服装をした妓生(キーセン) 1927年

モダンガールの服装をした妓生(キーセン) 1927年そこに日本経由で朝鮮のモダンガールが登場する。日本のモダンガールはおもに都市のサービス業従事者に限られていたが、朝鮮では女学生・女給・妓生(キーセン)・ショップガールやバスガールなどの新職業婦人と、さまざまだった。彼女たちは、当時の作家や新聞記者である男性から、魅惑と危険をふりまく「正体不明の女」「あやまてる女(モッタンガール)」とひとくくりに表象され、歴史の中に置き去りにされた。

1910年より朝鮮総督府が実施した土地政策で多くの農民が土地を失い、都市の貧民・労働者・流民となり、国境を越えて移住を決行もした。多くの女性が紡績工場の女工となった。あるいは炭鉱町や京都・大阪・神戸・横浜・東京などの朝鮮料理店で女給や酌婦にもなった。

1930年当時、大阪市だけで4万8千人の朝鮮人労働者がいた。とくに済州島では人口の4分の1が日本に出稼ぎに渡った。1922年に就航した済州島と大阪を結ぶ「君が代丸」に乗って。

流行のパラソルをさしてお出かけするのが女性の憧れだった 『毎日申報』1913年12月16日

流行のパラソルをさしてお出かけするのが女性の憧れだった 『毎日申報』1913年12月16日「島の娘がパラソルを持ち出した。小脇に抱えた籠が、だんだんハンドバッグに変っていく」

「大阪毎日新聞」1923年4月27日では、朝鮮人男性はお金と時間がないだけでなく、日本人が経営する運動場や酒場・料理屋・「遊女屋」などは朝鮮人男性にはほとんど開放されず、娯楽機関をもてなかったという記事と、神戸にできた朝鮮料理店の朝鮮人「酌婦」4人の写真が掲載されている。なぜかいっしょに、大阪市内の紡績工場で働く朝鮮人女工の告白が載っている。

朝鮮の大衆雑誌『女性』表紙 1938年1月

朝鮮の大衆雑誌『女性』表紙 1938年1月

「わたしは内地の文化に憧れて大阪に来ました。職を探すうちにわずかの旅費は空しくなりました。天王寺あたりを泣きそうになって徘徊していたら巡査さんが警察署に連れて行きました。アア、有難いさすがは内地だ、何とか救済して下さるのだナと心に合掌していましたが、警察は人を助ける処ではありませんでした。わたしはウロウロするなと叱られて突き出されました。それから十日あまり依然ウロウロしてから紡績に工女となりました。工場ではどんなに賤視されても無視されても黙って働いていました。わたしの成績が悪かったらアトから来る姉妹たちが就職に困るだろうと思ったからです。工場主はわたしのその心持ちが判ったものだから余計に酷くコキ使いました。それはそれとして内地の女工さん達がわたし共に対して甚だ冷かだったことは同性なるが故に同僚なるが故に余計無念と思います。

或時会社に運動会がありました。お午(ひる)に弁当が運ばれて来ると大勢の日本女工さん達はまるで犬のように群がってわれ先にと奪い合って争いました。わたしは一番アトで一つ残ったのを頂こうと待っていましたが最後には一個も残りませんでした。恥しかったけれど工場主にお願いしたら工場主はお前がポカンとしているから無くなるのだ。人数だけの弁当は出したのだからもう知らないと叱られました。それから調べて見たら或る女が二つ取っていました。わたしはその場で大地に坐って神様に祈りました。──神様! 人類を顧みたまえ、──この姉妹達にパンを十分に、憐れむべき工場主に黄金(こがね)を十分に与えたまえ……」(現代表記化した)

「サバルタンは語ることができない」と、インド出身のスピヴァク女史は言う。しかし、本書からは、近代の前方に立った女たちのさまざまな声が聞こえる。

一見華やかなモダンガール、流れさまよう女たち、声を聴かれることのなかった植民地の女たちを通して、見えなかった朝鮮/日本の近代に触れたいと思う。

2016.05.26

R・ローダン『料理と帝国――食文化の歴史 紀元前2万年から現代まで』 ラッセル秀子訳

2016.04.26

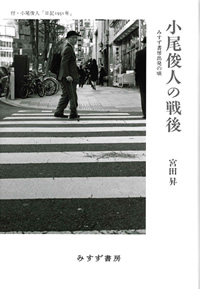

宮田昇『小尾俊人の戦後――みすず書房出発の頃』