トピックス

ミシェル・ド・セルトー『ルーダンの憑依』

矢橋透訳

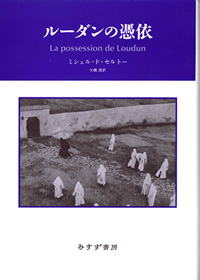

本のカバーに使ったのは、ポーランドの映画監督、イエジー・カヴァレロヴィチによる『尼僧ヨアンナ』(1960)からのスチール。この映画の下敷きになっているのが、「ルーダンの憑依」事件である。日本で上映されたのは、1962年、「良質のアート系映画をより多くの人々に届ける」という趣旨のもとに発足された日本アート・シアター・ギルド(ATG)の、第1回配給作品としてだった。当時を知る同僚によると「当時は集団ヒステリーのようなものって新しかったし、時代もアンダーグラウンドなものに惹かれていたから、話題になったのよ!」とのこと。今もアート系映画の必見作品とされているから、この作品には名作が備える資質があるのだろう。

「憑依」という言葉から、私たちはどこかオカルト的なものを想像してしまうが、本書で著者ミシェル・ド・セルトーがとるスタンスは、あくまで「歴史家」のものである。実際に起きた、生身の人間の経験としての「憑依」が起こるまでの背景・メカニズムを、実証的に解明してみせる、という姿勢を崩さない。

セルトーは、もともと神学者だった。恐らく彼が著作のテーマにこの憑依事件を選んだのには、神学者としての興味――神を育む修道院で起きたという――からだったのではないか。何度も現場に足を運び、たくさんの資料に触れ、論を立ち上げていった痕跡が、本書の資料と論考を交互に織り交ぜるスタイルからうかがえる。そこには、その後のセルトーが学術的鍛錬を深めていく精神分析学、文化人類学、社会学の視点が生きている。

「歴史はけっして確実なものではない」という本書の書き出しは、カヴァレロヴィチの作品のテーマと重なるだろう。人間には、眼差しを受けたい、事件を作り出したい、という欲望が潜んでいる。

- ギンズブルグ『歴史・レトリック・立証』(上村忠男訳)はこちら

- ギンズブルグ『チーズとうじ虫』(杉山光信訳)はこちら

- ギンズブルグ『ピエロ・デッラ・フランチェスカの謎』(森尾総夫訳)はこちら

- 富永茂樹『理性の使用――ひとはいかにして市民となるのか』はこちら

- ピエール・ブルデュ『実践感覚』 1(今村仁司・港道隆訳)はこちら

- ピエール・ブルデュ『実践感覚』 2(今村・福井・塚原・港道訳) はこちら

- ルイ・マラン『崇高なるプッサン』(矢橋透訳)はこちら

- ブロック『封建社会』1 (新村・森岡・大高・神沢訳)はこちら

- ブロック『封建社会』2 (新村・森岡・大高・神沢訳)はこちら

- ブローデル『地中海世界』(神沢栄三訳)はこちら

- アリエス『〈子供〉の誕生』(杉山光信他訳)はこちら

- シュミット『中世の身ぶり』(松村剛訳)はこちら

- シャルチエ『書物から読書へ』(水林章他訳)はこちら

- ドロール『動物の歴史』(桃木暁子訳)はこちら