2017.12.11

ジェネリック(後発薬)の歴史について、初めて包括的に

ジェレミー・A・グリーン『ジェネリック――それは新薬と同じなのか』[15日刊]

『ヴァルター・ベンヤミン/グレーテル・アドルノ往復書簡 1930-1940』 ローニツ/ゲッデ編 伊藤白・鈴木直・三島憲一訳

2017.11.28

もしあなたに、たとえ一週間でも会えるのであれば、私はそのためにどんなものでも手放すことでしょう。よくあることですが、あなたは私が半句話せば、たちまち私の言いたいことを理解してくれます。まさにそれが、残りの半句を思いつく手助けとなるのです。

(ベンヤミンからグレーテルへ 1938年7月20日)

あとどのくらいどうしてもパリにいなければならない、とお考えでしょうか。…当分のあいだヨーロッパはあなたにとってあまりにも不快な状況のままでしょう。とするならば、「パサージュ論」はなにがどうあろうと、ともかく安全に保管しておく必要があります。

(グレーテルからベンヤミンへ 1938年9月12日)

「男女間の友情は成り立つか」。中学生が口にしそうな、問いではある。今年、世間を騒がせた女性国会議員と弁護士の密会をどう思うかには、人の経験がそのまま表れるだろう。

男女の友情としか言いようのない、一度かぎりの日々と言葉を、本書簡集は再現している。切手を貼った手紙が日数をかけて行き交う「往復書簡」というジャンルが今後は成立しづらいのであれば、本で読めるのはなおさら稀有なことに思える。三名の訳者が四年間、協働して精緻な読み込みをした翻訳である。

ベンヤミンは前妻との離婚訴訟ですべての財産を失って、ナチの政権奪取後はイビサ島、デンマーク、サン・レモ、パリを転々とした。

グレーテルは父親から革製品メーカーを受け継ぎ、のちには従業員二百名の皮手袋メーカーを経営する。二十歳の時、ベンヤミンの思想上の盟友テオドール・アドルノに出会い婚約、14年間、結婚を待ちながらベルリンで暮らした。アドルノの正式な伴侶となるや、ロンドンをへてニューヨークに渡った。彼女は物心両面で亡命中のベンヤミンを支えた続けた。

大事なことは「秘密」になる。

ベンヤミンはペンネームの「デトレフ」、グレーテルはベンヤミンが共同執筆した戯曲『外套・帽子・手袋』のヒロイン「フェリツィタス」。二人はこの名で互いを呼び交わした。

『ベンヤミン/アドルノ往復書簡』が精神的連帯と相互批判による切磋琢磨の記録だとすれば、『ヴァルター・ベンヤミン/グレーテル・アドルノ往復書簡 1930-1940』のベンヤミンは女友達への手紙に、人間的な面や弱さを表出させた。手紙にはフリーランスの研究者の悲哀とキャリアウーマンの孤独とが満ちている。

1939年9月3日、フランスがドイツに宣戦布告、ベンヤミンは「敵国人」としてパリからヌヴェールの労働収容所に移送された。そこから出した唯一の長文の手紙はグレーテル宛であった。

昨夜、麦わらの上で、あなたにお話しせずにはいられないほど美しい夢を見ました

(ベンヤミンからグレーテルへ 1939年10月12日)

本書簡中、ベンヤミンはグレーテルに書き送った最後から二番目の手紙で、彼が最晩年まで抱えていた草稿「歴史哲学テーゼ」について触れている。

マロニエの木々の下での議論は、この二〇年間でのひとつの突破口でした。今日でも私は、テーゼのコレクションとして以上に、考え込みながらの散歩で集めた草花で編んだ花束として、この時の突破口をあなたに手渡したいのです

(ベンヤミンからグレーテルへ 1940年4月末/5月初め)

彼の「突破口」とは何だったのだろう? 再読せよ、と誘われる。

たとえば、テーゼVI

「過ぎ去った事柄を歴史的なものとして明確に言表するとは、それを〈実際にあった通りに〉認識することではなく、危機の瞬間にひらめくような想起を捉えることを謂う。歴史的唯物論にとっては、危機の瞬間において歴史的主体に思いがけず立ち現れてくる、そのような過去のイメージを確保することこそが重要なのだ。…」

(ちくま学芸文庫『ベンヤミン・コレクション』7)

たとえば、わたしにひらめくように想起されたのは、日本のベンヤミンの同時代人たち。

戦争に向かう時代、治安維持法下を生きた自由人、小作争議の農民、デモの先頭で旗手をつとめた労働者。禁書に胸躍らせた学生。…

1926年9月26日、ベンヤミンはピレネー山脈を徒歩で越えたスペイン国境の町で自死。最後の伝言は、グレーテルの夫アドルノ宛であった(『ベンヤミン/アドルノ往復書簡』収載)。

「突破口」を求めて、ピレネー山中を歩きとおしたベンヤミン。彼は遊歩の人だから、山道はきつかっただろう。

突破口はどこにあるのか、それは散歩の道すがらに摘んだ草花のように、いま、ここにあるのだと受け取った。

2017.12.11

ジェレミー・A・グリーン『ジェネリック――それは新薬と同じなのか』[15日刊]

2017.11.27

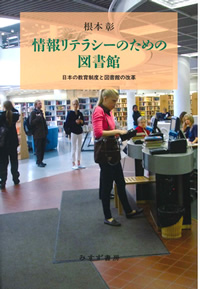

根本彰『情報リテラシーのための図書館――日本の教育制度と図書館の改革』[1日刊]