トピックス

シルリ・ギルバート『ホロコーストの音楽』

ゲットーと収容所の生 二階宗人訳

歌はゲットーや強制収容所に捕囚された人びとが外の世界とつながりをもつ手段だった。

生きて迎えることがないかもしれないと恐れていた未来とのつながりである。

何が起きたのかを証言するために、何かが、誰かが生き残ることが決定的に重要だった。

歌は、生きて還らなかった人びとの声の記憶庫である。

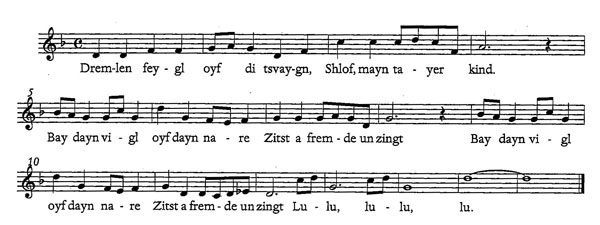

1943年、ユダヤ人の大量移送で両親を殺された三歳の男の子に捧げた歌。

- 「鳥が枝でまどろむ」

-

鳥が枝でまどろむ、

眠れ、かわいい子よ。

お前の小さな揺りかごのそばで、お前の巣で、

見知らぬ者が座って歌う。

ルル、ルル、ル、と。 -

お前の小さな揺りかごが置かれてあった

まるで幸せを織ってつくったみたいな。

だがお前のお母さんは、ああ、お前のお母さんは

もはや戻ってくることはない。

ルル、ルル、ル。 -

私はお前のお父さんが走っているのを見た

小石の雨が降るなかを、

野に舞っていた

孤児になった子の泣き声が。

ルル、ルル、ル。

ユダヤ人ゲットーでは、社会的格差が生活の隅々を支配した。ユダヤ人評議会やユダヤ人警察に属する支配者層が、食糧や住宅、収容所に移送される順番、家族の身の安全までをとり仕切った。密輸や闇商売、ゲシュタポとの取引による大金持ちが毎夜、カフェやキャバレーで豪遊する一方で、物乞いがあふれ、人びとは飢え、道端で死んでいった。

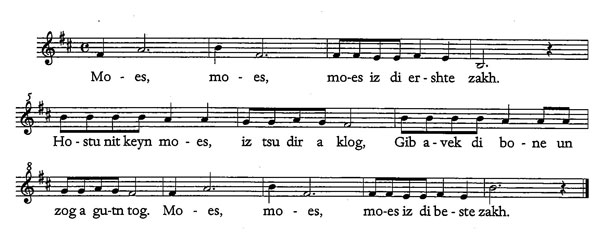

- 「かね、かね」

-

かね、かね、まずはかね。

かねがなければ、おおつらい、

配給券を売って、さようならと言ってしまおう。

かね、かね、かねが一番。 -

かね、かね、かねが一番、

ユダヤ人評議会は税金をとっている

そのうえサッカリン入りのパンを配っている。──

かね、かね、かねが一番。 -

かね、かね、かねが一番、

ユダヤ人警察はただの悪党、

列車に乗せて、収容所に送り込む。

かね、かね、かねが一番。

ナチ機構下の絶滅収容所には収容者によるオーケストラやアンサンブルがいくつもあった。元オーケストラの楽員のプロやセミプロが大挙移送されてきたため、音楽家には不自由しなかった。

アウシュヴィッツの降車場では、列車で移送されてきた者たちをシュトラウスのワルツやレハール「メリー・ウィドウ」、オッフェンバック「ホフマンの舟歌」などの演奏が迎えた。「ここもそれほどひどくないかもしれない」と、到着者の多くが感じただろう。彼らの動揺を鎮めるためのナチによる詐術である。

労働部隊の整列行進に合わせて、シューベルトの「軍隊行進曲」などドイツの行進曲がくりかえし演奏された。

日曜コンサートや親衛隊員のための音楽会が、毎日のように催された。親衛隊員は職務である殺りく行為から目をそらし、目前に迫る敗戦の悲哀を音楽と酒でまぎらわした。

彼らは音楽という「洗練された文化」をつうじて守ることのできる自己像を大切にしていた。音楽は強制収容所にとってけっして異質なものではなく、運営に不可欠な一部であった。

本書は、ワルシャワ・ゲットーを生き、戦後はソヴィエトの収容所を経験した著者の祖父母の思い出に捧げられている。ニューヨーク、ワルシャワ、エルサレム、ベルリン等の資料館の膨大な資料を探索、当時の人びとの「音楽体験」をよみがえらせた。

いつか小さな音楽会を開き、本書に流れる曲や歌そして聞こえてくる声に耳を傾けたいとおもう。

- パウゼヴァング『そこに僕らは居合わせた――語り伝える、ナチス/ドイツ下の記憶』高田ゆみ子訳はこちら

- リンゲルブルム『ワルシャワ・ゲットー――捕囚1940‐1942のノート』大島かおり訳はこちら

- ティフ編著『ポーランドのユダヤ人――歴史・文化・ホロコースト』阪東宏訳はこちら

- カツェネルソン『滅ぼされたユダヤの民の歌』飛鳥井・細見訳はこちら

- ヴァイスヴァイラー『オットー・クレンペラー――あるユダヤ系ドイツ人の音楽家人生』明石政紀訳はこちら

- アレックス・ロス『20世紀を語る音楽』 1 柿沼敏江訳はこちら

- アレックス・ロス『20世紀を語る音楽』 2 柿沼敏江訳はこちら

- ワシーリー・グロスマン『人生と運命』 1 齋藤紘一訳はこちら

- ワシーリー・グロスマン『人生と運命』 2 齋藤紘一訳はこちら

- ワシーリー・グロスマン『人生と運命』 3 齋藤紘一訳はこちら

- フレドリクソン『人種主義の歴史』李孝徳訳はこちら

- エヴァ・ホフマン『記憶を和解のために』早川敦子訳はこちら

- ブルッフフェルド/レヴィーン『語り伝えよ、子どもたちに』高田ゆみ子訳はこちら

- V・E・フランクル『夜と霧』[新版]池田香代子訳はこちら

- V・E・フランクル『夜と霧――ドイツ強制収容所の体験記録』霜山徳爾訳はこちら

- トピックス「フランクル『夜と霧』から(4)」はこちら

戦後、収容所の歌をうたうポーランド人音楽家アレクサンデル・クリシェヴィチ。

1940‐45年、ザクセンハウゼン収容所に捕囚されているうちから歌の収集をはじめ、貴重な資料を残した。

その他のトピックス

- 外山滋比古『人生複線の思想――ひとつでは多すぎる』

- レシェク・コワコフスキ『哲学は何を問うてきたか』藤田祐訳

- 長門洋平『映画音響論――溝口健二映画を聴く』◆「序」より抜粋掲載

- 冨岡悦子『パウル・ツェランと石原吉郎』

- G・ディディ=ユベルマン『ヒステリーの発明』谷川多佳子・和田ゆりえ訳[全2巻]◆《始まりの本》最新刊

- デヴィッド・コーエン『フロイトの脱出』高砂美樹訳◆妙木浩之「解説」より抜粋掲載

- 松尾尊兊『大正デモクラシー期の政治と社会』

- P・シーブライト『殺人ザルはいかにして経済に目覚めたか?――ヒトの進化からみた経済学』山形浩生・森本正史訳◆D・C・デネット序文を掲載

- S・D・ゴールドマン『ノモンハン1939――第二次世界大戦の知られざる始点』山岡由美訳・麻田雅文解説

- 高橋たか子『終りの日々』